М.А. Булатов

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Часть I.

Кант. Фихте. Шеллинг

Киев

«Стилос»

2003

ББК 87

Б90

Книга написана при финансовой поддержке Международного фонда

«Возрождение» по Программе «Трансформация гуманитарного образования в Украине»

(1995 г.).

Булатов М.А. Немецкая классическая философия. Часть I. Кант. Фихте. Шеллинг.

– К.: Стилос, 2003. – 322 с.

Б90

ISBN 966-8009-36-3

В книге раскрываются социальные, научные и эстетические предпосылки

учений Канта, Фихте и Шеллинга. Анализируются естественнонаучные,

гносеологические, логические и диалектические проблемы, вопросы морали и

религии, учение о телеологии и эстетика Канта. Во втором разделе дано

истолкование системного строения наукоучения Фихте, специально выделена лекция

о философии истории Фихте, в которой предложена реконструкция его воззрений по

данной философской дисциплине. В разделе о Шеллинге помимо обсуждения принципов

философии природы отдельная лекция посвящена познавательным и психологическим

аспектам длительной полемики Шеллинга с Гегелем.

Рекомендуется всем интересующимся философией, и прежде всего студентам,

чтобы они могли получить целостное представление о немецкой классике и

использовать последнюю как школу для развития философского мышления.

© М.Булатов, 2003

© «Стилос», издание, 2003

© В.Соловьев, обложка, 2003

ББК 87

ISBN 966-8009-36-3

СОДЕРЖАНИЕ

|

Предисловие

|

4

|

|

Социальные и теоретические предпосылки формирования

философии Канта

|

7

|

|

Социальные, научные и эстетические истоки систем

Фихте, Шеллинга и Гегеля

|

22

|

|

|

|

|

КАНТ

|

43

|

|

Естественнонаучные и философские взгляды И.Канта

докритического периода

|

43

|

|

«Критика чистого разума» в самых общих чертах

|

68

|

|

Трансцендентальная эстетика

|

73

|

|

Категории как формы синтеза явлений

|

80

|

|

Схематизм рассудка и роль воображения в познании

|

99

|

|

Принципы описания опыта

|

106

|

|

Трансцендентальная диалектика

|

122

|

|

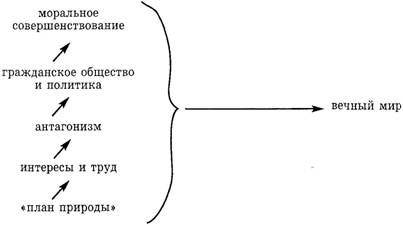

«Практический разум» и его реализация во всемирной

истории

|

137

|

|

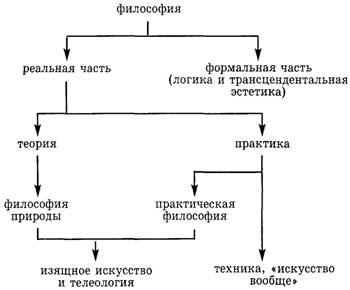

Понятия целесообразности и рефлексии

|

161

|

|

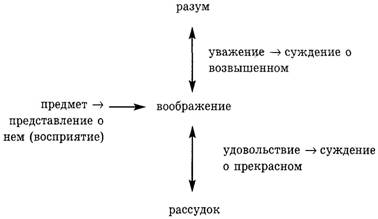

Основные черты эстетики Канта

|

177

|

|

Основные положения телеологии природы

|

193

|

|

|

|

|

ФИХТЕ

|

199

|

|

Наукоучение: диалектическая концепция познания и

деятельности

|

200

|

|

Философия истории Фихте

|

228

|

|

|

|

|

ШЕЛЛИНГ

|

266

|

|

Очерк развития основных идей

|

267

|

|

Принципы философии природы

|

284

|

|

Шеллинг и Гегель: содержательные и психологические

аспекты оппозиции

|

302

|

|

|

|

|

Литература

|

315

|

4 {номер предшествует странице}

Предисловие

Цель настоящих лекций – изложение, анализ и критика философских систем. В

собственно научном исследовании могут рассматриваться отдельные проблемы или

принципы и преобладать аналитические и критические мотивы. Ближе к жанру лекций

сочинения по истории данной области знания. Наиболее известной по нашему

предмету является «История новой философии» Куно Фишера, в которой можно найти

изложение работ всех главных и второстепенных её представителей. Однако в ней

преобладающим, даже подавляющим, является первая сторона – изложение. Анализ

недостаточен и касается более лёгких связей и переходов. Что же касается

трудных мест, а их у немецких философов немало, то они, как правило, остаются

без объяснения. Между тем студент должен освоить целое хотя бы в общих чертах,

и при этом лёгкий материал можно оставить для самостоятельного изучения, а

более трудный объяснить.

Особенно важной является критика учений, под которой мы понимаем их оценку,

вытекающую из анализа, раскрытие слабых и сильных сторон учений. Это

предполагает определённую дистанцию по отношению к ним, которая обеспечивается

как протекшим временем после их появления, так и ненавязчивостью критических

оценок. В лекциях мы используем оценки немецких философов, связанные с

различием материализма и идеализма, метафизики и диалектики. И.Кант

5

критиковал скептический идеализм Р.Декарта и догматический идеализм

Дж.Беркли, ко второму изданию «Критики чистого разума» написал специальный

параграф «Опровержение идеализма». Он же вскрыл особые виды противоречий в

своей критике традиционной метафизики, а Гегель ввел понимание метафизики как

антидиалектики, Л.Фейербах сознательно провел принцип антропологического

материализма и как позитивную исследовательскую установку, и как критический

прием. То, что в XX ст. стало идеологическим штампом, у этих мыслителей имело

научный характер и выражало живую духовность. Поэтому и сейчас их нужно изучать.

Мы придерживаемся той точки зрения, что классические философские

произведения не канули в Лету, для духа и ума они так же живы, как произведения

литературы, музыки, математики и т. д., тем более, что в философской сфере уже

давно нет гениев. Человеческий дух не может питаться одной религией, теософией,

в нем сохраняется и потребность мыслить, которую могут удовлетворить только те

«герои духа», которые были как бы органами мышления. К ним относятся и немецкие

философы, изучение которых является хорошей школой мысли.

В работе рассматривается ряд новых точек зрения. Главная из них связана с

преодолением односторонности известного принципа снятия, согласно которому

предшествующие учения в своих основных чертах и принципах сохраняются в

последующих. Такая позиция объясняет, и то лишь частично, происхождение того

или иного философского учения, то есть одну сторону историко-философского

процесса. Но поскольку принципы разных по времени систем не только отличаются,

но и нередко противоположны друг другу, подобное снятие просто невозможно, и

предшествующие философские образования сохраняют свою самобытность и

самоценность, а не растворяются в последующих. Каждый выдающийся мыслитель

ставил особые проблемы, решал их особыми способами, выражая некоторую общую

идею или точку зрения, которая не может быть отменена другой идеей и, со своей

стороны, не

6

может отменить последнюю. Так что в общей сокровищнице человеческого

духа Зенон Элейский или Платон, Кант или Кьеркегор одинаково ценны. Только в

своей совокупности они выражают человеческую духовность. Говоря словами

К.Ясперса, «вновь возникшая из нигилизма основная позиция учит нас по-новому

смотреть на историю философии. Три тысячелетия истории философии превращаются

как бы в единое мышление. Многообразные формы философских мыслей таят в себе

как бы единую истину. Гегель был первым, кто пытался постигнуть единство этого

мышления, но делал он это ещё таким образом, будто всё предшествующее

становилось ступенью и частичной истиной по отношению к его собственной

философии. Между тем каждое завершение философии надлежит усваивать таким

образом, чтобы в постоянно возобновляемой коммуникации мы рассматривали великие

явления прошлого не как превзойдённые, а как современные нам»[1].

Разумеется, это относится не к частностям, а к тем общим чертам и принципам,

которыми то или иное учение затронуло какую-либо сторону реальности или духа и

осветило её. Такой общей установкой мы руководствовались и при освещении

частных проблем.

В изложении пособия по немецкой классической философии существуют

дополнительные трудности, поскольку в ней есть много идей и концепций, которые

противоречат повседневному опыту. Например, опыт свидетельствует, что понятия

согласуются с объективной действительностью, а не наоборот, как учит Кант,

обосновывая свой коперниканский переворот в философии; или же – опыт учит о

независимости объективного мира от субъекта, а Фихте доказывает, что субъект

полагает объект и т. п. Такие утверждения можно знать, но не понимать.

Понимание может быть достигнуто, если применять те мыслительные приёмы, которые

кантианец И.Шульце называл «разъясняющим изложением», а К.Штанге – раскрыта-

7

ем «хода мыслей» в философском учении. Это мы и пытались сделать при

осмыслении наследия рассматриваемых персоналий.

Необходимость этого очевидна: немецкая классическая философия является

нормативным курсом или разделом везде, где читается история философии. Между

тем учебного пособия по данному курсу в отечественной литературе нет.

Предлагаемая книга может восполнить этот пробел.

Лекция «Социальные и теоретические предпосылки формирования философии Канта»

была составлена в соавторстве с В.И.Шинкаруком.

Социальные и теоретические предпосылки формирования философии Канта

Немецкая классическая философия является закономерным результатом развития

реальной действительности и мышления Нового времени. При объяснении условий её

возникновения необходимо учитывать как особенности Германии конца XVIII –

начала XIX в., так и обстановку в мире в целом, ибо Германия – лишь одна из

стран Европы, ставших на путь капиталистического развития. Специфические

условия Германии накладывают определённый – и весьма сильный –отпечаток на

системы Канта, Фихте и других философов. Но не только эти особенности

определяют основной строй мышления немецких философов.

Германская буржуазия не была столь радикальна, как французская.

Прогрессивность и революционность французской буржуазии выразились в борьбе

французских философов и просветителей против религии и идеализма, против всех

существующих учреждений. Отсталость и консерватизм немецких порядков побуждают

идеологов к созданию универсальных систем идеализма, а что касается существующих

социальных отношений, то они, в конечном счёте, приходят к положению о том, что

«всё разумное действительно и всё действительное разумно». Ф.Энгельс, сравнивая

немецких и французских мыслителей, писал: «Подобно тому, как во

8

Франции в XVIII в., в Германии в XIX в. философская революция

предшествовала историческому перевороту. Но как не похожи одна на другую эти

философские революции! Французы ведут открытую войну со всей официальной

наукой, с церковью, часто также с государством; их сочинения печатаются по ту

сторону границы, в Голландии или в Англии, а сами они нередко близки к тому,

чтобы попасть в Бастилию. Напротив, немцы-профессора, государством назначенные

наставники юношества; их сочинения – общепризнанные руководства, а система

Гегеля – венец всего философского развития – до известной степени даже

возводится в чин королевско-прусской государственной философии!»[2].

Однако это различие – не только выражение особенностей двух государств

Европы. В общей истории капитализма немецкая буржуазия представляет более

позднюю ступень развития., ступень, которая от предыдущей эпохи отделяется

французской революцией 1789 г. В целом, в истории Европы мы можем выделить

несколько ступеней в развитии революций, переходивших от страны к стране:

нидерландская (1566-1609), английская (1640-1650), французская (1789), немецкая

(1848-1849). Эти даты – кульминационные пункты, отделяющие эти ступени друг от

друга. Каждая из революций явление общеевропейское, а не

узконациональное. Наоборот, национальные особенности тех или иных стран

оказываются выражением особенностей того или иного этапа развития Европы Нового

времени, а национальная буржуазия любой из названных стран оказывается наиболее

способной сыграть роль именно на данной, а не на другой ступени развития.

В этом смысле на Германию XVIII в. мы должны смотреть не только как на одну

из ряда стран, но и как на страну, буржуазия которой смогла консолидироваться и

конституироваться только на следующем этапе (после революции 1789 г.)

9

в развитии европейской истории. Консерватизм немецких буржуа вполне

соответствует изменению характерных черт буржуазии Франции после террора 1793

г. К французам этого периода вполне можно отнести то, что, согласно Энгельсу,

характеризовало немецких буржуа и немецких профессоров.

Только рассматривая Германию как такой результат и этап развития в целом,

можно понять немецкую классическую философию. Особенностями, отвлечёнными

от общей истории Нового времени, мы сможем частично объяснить идеализм немецких

философов, но не диалектику. Диалектика как общая теория развития не может быть

понята, только учитывая своеобразие Германии XVIII в. Она объясняется общей

природой развития буржуазного общества Европы.

В самом деле, именно идеологи буржуазии (Тьерри, Гизо, Минье) первые подошли

к открытию классовой борьбы как содержания истории, объясняя тем самым, что движущей

силой общественного развития является противоречие, единство и

борьба противоположных социальных сил.

Это – следствие того обстоятельства, что, по словам Маркса, буржуазный строй

отличается от всех предыдущих большой подвижностью, динамичностью,

стремительностью развития. Буржуазия не может существовать, не вызывая

постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя,

следовательно, производственных отношений, таким образом и всей совокупности

общественных отношений.

Эта подвижность общественного бытия неизбежно определяет и соответствующий

характер мышления, общественного сознания во всех его формах (в религии,

искусстве, философии и даже в естественнонаучных теориях). Нельзя не видеть

связи, хотя и не непосредственной, между переворотами в политике и экономике и

теорией катаклизмов Ж.Кювье, космогонической гипотезой Канта-Лапласа, теорией

естественного отбора Ч.Дарвина и т. д.

Выявление диалектических моментов в естествознании, которое в целом в

XVI-XVIII вв. носило метафизический, по словам Энгельса, характер, было связано

с динамизмом

10

общественной жизни нового строя. Если, например, в области механики

древние развивают в основном статику (Архимед), то учёные Нового времени –

динамику земных и небесных тел (Галилей, Кеплер, Гюйгенс, Ньютон и др.).

Математика древних является наукой о постоянных величинах, история новой

математики начинается с введения в неё переменной величины. Более того, именно

в эпоху господства метафизики (до XIX в.) наблюдается постепенное проникновение

принципа движения и развития в разные науки. Если последние расположить по

степеням сложности изучаемых ими явлений, то введение принципа развития

осуществляется в следующих основных сочинениях: Декарт, «Геометрия»

(1637); Кант, «О вращении земли вокруг своей оси» (1754) и «Всеобщая

естественная история и теория неба» (1755); Шеллинг, «Всеобщая дедукция

динамического процесса или категорий физики» (1800); Бюффон, «История

земли» (1744); Ломоносов, «О слоях земных» (1763); Лапель, «Основы

геологии» (1830-1833); Гёте, «Метаморфозы растений» (1790); Ламарк, «Философия

зоологии» (1809).

Названные сочинения – лишь крупнейшие вехи в развитии идей эволюции.

Помимо этого, имеется большое количество сочинений, в которых так или иначе

разрабатываются вопросы развития в разных науках. Значительная часть их

приходится на вторую половину XVIII – начало XIX в. Именно в них видны ростки

диалектического мышления. Ломоносов и Бюффон обнаруживают постепенное изменение

Земли – небесного тела, которое было, согласно христианскому учению,

неподвижным и неизменным центром мира. В 1755 г. в своей «Всеобщей истории и

теории неба» Кант пробивает, по словам Энгельса, первую брешь в метафизическом

мировоззрении, распространяя принцип развития на всю вселенную; космос Канта –

бесконечная и переживающая бесконечную «естественную историю» реальность. Своей

космогонической гипотезой Кант делает большой шаг вперёд по сравнению с

Коперником, который в своём учении сохранил идею Аристотеля об ограниченном

(сферой неподвижных звёзд) и статиче-

11

ском мире. Причём Кант строит историю мира, исходя из

противоположных сил, которыми он наделяет материю, – притяжения и отталкивания.

Его космогония содержит элементы диалектики. Исследования Канта в этом плане

образуют определённую ступень в развитии общей диалектической картины мира,

созданной в новое время.

Таким образом, обращаясь к анализу буржуазного общества, мы видим, как во

всех науках проявляются диалектические тенденции, которые характеризуют всю

историю нового времени. Диалектика же немецких философов в этом смысле

выступает как завершение этого развития, как систематизация диалектической

мысли.

Немецкая классическая философия есть высшая ступень развития

европейской классической философии Нового времени.

Развитие этой философии можно разделить на два этапа: первый представлен

Кантом, второй – Фихте, Шеллингом, Гегелем. Первый этап в общем охватывает

время до Французской революции, второй – после неё. Резкое обострение классовых

отношений накануне революции в философии находит выражение в виде противоречия

между идеалом, «разумом» и действительностью. После совершения революции

буржуазия примиряется с действительностью, ибо теперь последняя уже для неё

«разумна». Противоречие идеала и реальности одинаково сильно – это важно – и в

Германии, и во Франции; в Германии оно достигает, так сказать, «трагической»

остроты. Поэтому, анализируя Германию конца XVIII в., мы тем самым дадим и

характеристику общей проблемы эпохи. Каковы же были условия, в которых

протекала деятельность Канта?

Германия XVIII в. – одна из самых экономически и политически отсталых стран

Европы. Тридцатилетняя война (1618-1648) намного задержала её развитие.

Германия отстаёт на двести лет от Англии и на пятьдесят – от Франции. Это

различие в развитии объясняет нам, почему в «европейской триархии» конца XVIII

– начала XIX в. доминируют три тенденции: в Англии – экономическая, во

Франции – политическая,

12

в Германии – философская. Поэтому первая страна даёт

классическую политическую экономию, вторая – социалистические теории, третья –

философию.

Гейне поэтически выразил это в своей «Зимней сказке»:

Французам и русским досталась земля,

Британец владеет морем,

А мы – воздушным царством грёз,

Там наш престиж бесспорен.

Революция в Германии совершается в сфере разума, потому что сама

действительность не созрела до революции, находилась в состоянии застоя.

Писатели и философы этого времени с болью воспринимают глубокий упадок

Германии, противоречие между идеалами гуманизма и бездуховной, мещанской

действительностью. Гельдерлин, поэт и философ, друг Гегеля, наиболее ярко

выразивший это противоречие в поэзии и жизни, писал в своём романе «Гиперион»:

«Я не могу себе представить народ, который находился бы в более жалком

положении, чем немцы. Вы найдёте между ними ремесленников, но не людей,

мыслителей, но не людей, священников, но не людей, господ и рабов, юношей и

стариков, но не людей!»[3].

Гельдерлин жалуется на то, что «мы не живём в сфере, благоприятной для поэзии»,

ибо «разве можно придерживаться каких-либо правильных понятий о прекрасном,

когда приходится продираться сквозь такую толпу, в которой нас всё от себя

отталкивает». Он, поклонник «греческого идеала», говорит о себе, что «стоит

подобно гусю в современном болоте и не может взлететь на греческое небо»[4].

Между жизнью и идеалом возникает, таким образом, «трагическое противоречие»

(Геттнер), которое составляет «постоянную тему» писаний всех мыслителей и

поэтов этого времени[5].

13

Поэт и живописец Мюллер в отчаянии восклицает: «Как много

стремлений, с которыми мы вступаем в свет! И большая часть из них, для чего?..

Почему так безгранично по чувству это пятичувственное существо, и так

ограничена сила исполнения?»[6].

В силу этой отсталости германская философия и искусство обращаются в поисках

идеала «разумной действительности» или к современной им революционной Франции,

или к прошлому. Известно, что все выдающиеся умы Германии (Фихте, Гегель, Гёте,

Шиллер и многие другие) с восторгом приветствуют французскую буржуазную

революцию – этот, по словам Гегеля, «величественный восход солнца»,

возвестивший наступление нового времени. Тот же Гельдерлин радуется победам

французов, «богатырским успехам республиканцев», насмехается над всеми

«политическими нелепостями, совершёнными в Вюртемберге, Германии и Европе»[7].

«Мсье Жюлю» (Шиллеру) присваивается звание почётного гражданина Франции за его

«Разбойников»; Шеллинг и Гегель высаживают во дворе Тюбингенского института

«Дерево свободы». Но это длится недолго. Ужасы якобинского террора прекращают

прекраснодушное увлечение революционными идеями многих немцев. Они следуют

призыву Шиллера:

Из тесной, удушливой жизни

Уходите в царство идеала.

(«Идеал и жизнь»).

Так как мысль и фантазия не могут питаться сами собой, то материал для

своего идеала немецкие философы должны всё-таки искать в действительности. Но

настоящее и в Германии, и во Франции казалось им ужасным. Остаётся,

следовательно, только прошлое. Два основных направления немецкой поэзии –

классика (Гёте, Шиллер) и романтика (Вакенродер, Новалис, Тик, братья Шлегели)

обращаются, соответственно,

14

к античности и средним векам. Это деление, разумеется, лишь

тенденция, но оно объективно, ибо «Прометей» Эсхила или «Одиссея» имеют такое

же значение для Гёте и Шиллера, как «Песнь о Нибелунгах» для Тика или Шлегелей.

Были писатели, которые, как и Руссо, идеализировали первобытное «естественное состояние».

Это обращение к прошлому естественно: оно выражает поиски сильных

характеров, которых не было в современной Германии. Немецкие поэты стремились

создать современные трагедии, и, нужно отметить, что многие опыты молодого Гёте

идут в этом направлении. На примере театра хорошо видно, какое значение имел

«идеал» в тогдашней Германии: он «заменял» действительность. Г.Геттнер

об этом писал: «Сцена, как очаровательный мир фантазии, явилась спасительным

убежищем от превратностей и гнетущих обстоятельств действительности,

единственным местом, где неудовлетворённое желание самому переживать все сцены

человеческой жизни могли найти удовлетворение»[8].

Это относится не только к театру, но и к науке, философии и т. д. – ко всей

совокупности духовной деятельности.

Указанное противоречие образует центральный пункт всей кантовской системы,

где оно выражается в самых разнообразных формах. Мысли Шиллера об идеале,

приведённые выше, лишь перефразировка положений кантовской философии, ибо, как

известно, Шиллер был близок к философии Канта. Под идеями и идеалом Кант

понимает понятия, для которых нет адекватного объекта. Таков смысл всей

«Трансцендентальной диалектики», в которой анализируются три идеи:

космологическая, психологическая и теологическая.

Оговоримся сразу же: не следует стараться непосредственно вывести все

противоречия философии Канта из данного социального противоречия. Агностицизм,

априоризм, вообще идеалистическая интерпретация научных проблем

15

имеют и гносеологические корни. Однако социальное противоречие

объясняет, почему именно эти проблемы стали у Канта центральными, приобрели

определяющее значение. Когда Кант утверждает, что для идеи или идеала нет

адекватного объекта, то это выражает не только то, что мир в целом нельзя

познать, что нет такого объекта в природе, но это значит, что нет такого

объекта и в обществе, да и создать его нельзя. Человек познаёт природу через

общество, а потому определения понятий о природе есть так или иначе отражения

определений истории.

Агностицизм Канта также имеет не только гносеологические корни, но и

социальные. Кант прав, что при помощи теоретического («чистого») разума нельзя

доказать объективного бытия вещей (это – дело практики); но учение о принципиальной

непознаваемости вещей (агностицизм) есть следствие исторической

ограниченности самой практики того времени, то есть слабости всей

совокупной материальной деятельности в эпоху Канта. В этом смысле во всей

системе Канта мы видим яркое противоречие: «практический разум», с одной

стороны, должен преодолеть недостаток чистого, то есть теоретического разума.

Кант пишет: «...практическим законом, который предписывает существование

высшего возможного в мире блага, постулируется возможность объектов чистого

спекулятивного разума, объективная реальность, которую этот разум

(теоретический) не мог подтвердить»[9].

Однако, несмотря на свои преимущества, практический разум лишь постулирует

объект – он не есть знание об объекте, он есть постулат, требование. Указанное

противоречие между двумя видами разума проникает и внутрь каждого из них.

В «Критике чистого разума» это выражается в известном противоречии «вещи в

себе». Кант утверждает, что о «вещах в себе» мы ничего не можем знать, и в то

же время в специальном параграфе «Опровержение идеализма» доказывает

16

бытие объективных вещей, демонстрируя тем самым, что мы знаем о них.

В «Критике практического разума» данное противоречие выступает в форме «дурной

бесконечности», а именно: практический закон (категорический императив) может

осуществиться лишь в бесконечном процессе, для чего необходимы свобода воли,

бессмертие (то есть вечность, бесконечность) души и бог (другое олицетворение

вечности, бесконечной потому, что она никогда не достигается). Таким образом,

объективация нравственного закона – цель его – достигается в бесконечности, то

есть не достигается. Категорический императив остаётся поэтому бесконечным

долженствованием, специфической формой неразрешённого противоречия.

Из этого, между прочим, вытекает то, что этика, мораль (в форме которой

выступает «практический разум») у Канта есть мораль долга, ибо в сфере морали

понятие долга наилучшим образом выражает отмеченное долженствование[10].

Гегель, приведя слова Канта «ты можешь, потому что ты должен», пишет: «Это

выражение, которое должно было много говорить уму, содержится в понятии

долженствования. Ибо долженствование есть выход за предел; граница в нём снята,

в-себе-бытие долженствования есть, таким образом, тождественное соотношение с

собою, и, следовательно, есть абстракция представления: «мочь, быть в

состоянии» (Abstraction des Kőnnens)»[11].

И здесь же Гегель вскрывает в этом положении противоречие: «Но столь же

правильно и обратное утверждение. Ты не можешь именно потому, что ты должен.

Ибо в долженствовании содержится и предел как предел; вышеуказанный

формализм возможности имеет в этом пределе некоторую противостоящую ему

реальность, некоторое качественное инобытие, и их взаимоотношение есть

противоречие, означа-

17

ет, следовательно, не быть в состоянии, или, вернее, невозможность»[12].

Свой анализ Гегель заключает словами: «Кантовская и фихтеанская философии

выдают долженствование за высший пункт разрешения противоречий разума,

но это, наоборот, есть точка зрения, не желающая выйти из области конечного и,

следовательно, из противоречия»[13].

Долженствование есть неограниченное полагание противоречия, есть

неразрешённое противоречие. Полагание его есть философское выражение реальных

противоречий между разумом и действительностью, между идеалами и существующими

общественными отношениями.

Это противоречие было развито также и философами предреволюционной Франции,

которые стремились, говоря словами Гегеля, поставить мир на голову, то есть

перестроить его соответственно принципам разума. Но уверенность в своих силах

сообщает оптимистические черты и их идеалам, как социальным, так и

теоретико-познавательным. Это отражается в самых отдалённых вопросах познания.

В ответ на рассуждения некоторых математиков о мистичности и непонятности

природы дифференциального и интегрального исчисления д'Аламбер заявляет: идите

вперёд, а уверенность придёт сама собой. Но учение о неразрешимости

противоречия – черта, вытекающая в значительной мере из свойств немецкой

действительности и – поэтому – её теоретиков.

Мы сказали выше, что эти черты нельзя выводить прямо из социальных условий,

ибо влияние их было опосредовано прошлой историей философии и просвещения.

Характерной чертой философии Канта является, как уже сказано, признание

ограниченности человеческого познания. Эта граница есть в то же время

утверждение веры и религии. Известно выражение Канта: «Я ограничил знание,

чтобы дать место вере». В этом положении перекрещивается ряд влияний: теория

«двойственной

18

истины», непоследовательность немецкого просвещения, теологическая

традиция в немецкой философии вообще.

Немецкое просвещение было компромиссным, половинчатым и не достигало такой

степени радикальности, как просвещение во Франции. Если во Франции

просветительские тенденции выразились в основном в форме материализма, то в

Германии оно имело преимущественно идеалистический характер. Сближает их то,

что оба они боролись за права разума, но французы эти права отстаивали в

форме резкой критики религии и церкви; немцы же, как правило, стремились рационализировать

саму религию, отбросить в ней то, что относится к чудесам и не согласуется

с природой и мышлением.

Яркий пример этого – Г.С.Реймарус, не осмелившийся напечатать при жизни свою

критику библии. Рукопись попала в руки Лессинга, который опубликовал из неё

отрывки – так называемые Вольфенбюттельские фрагменты. В своей работе Реймарус

подвергает критике противоречия библии, нелепости чудес, возможность

вмешательства бога в ход природы, но защищает «естественную религию», религию,

которая согласна со здравым смыслом и имеет моральный характер. Такого же

сведения религии к морали придерживается другой крупный просветитель –

С.Симлер. Это сведение есть важное направление всей истории немецкой мысли –

вплоть до Фейербаха, сконструировавшего новую «религию любви». Лессинг

посвящает одно из основных своих произведений – «Воспитание человеческого рода»

– доказательству, что религия – это орудие воспитания людей в направлении к

чистой нравственности и моральности, когда поступки будут регулироваться не

извне (как обстоит дело в религии и как это необходимо на определённой ступени

истории), а изнутри, из внутренней потребности индивида[14].

Но основное значение просвещения состоит в том, что оно, хотя слабо и

непоследовательно, развивается в течение двух

19

веков под знаком борьбы за разум. Понятие разума –

центральное и в немецком, и во французском, и в английском просвещении. Это

понятие было воспринято и развито дальше немецкой классической философией от

Канта до Фейербаха. Разум есть высшая ступень познания в философии Канта; у

Фихте, Шеллинга, Гегеля разумное мышление становится методом; диалектика

– синоним разумного или спекулятивного мышления.

Немецкие философы, правда, не могут, как французские просветители,

освободиться от религии и религиозного в анализе человеческого разума. Объектом

разума у Канта являются «вещи в себе», среди которых мы находим основные

религиозные понятия, именно: «бог», «свобода воли», «бессмертие души»,

обоснованию которых посвящены значительные части всех кантовских «Критик». Но

по сравнению с французскими просветителями они делают и большой шаг вперёд,

исследуя, как сказано, разум в плане диалектики.

Немецкая мысль имела солидную не только идеалистическую, но и диалектическую

традицию, оказавшую большое влияние на немецкую классическую философию. Влияние

Лейбница можно проследить уже у Канта. Учение Канта о категориях имеет много

общего с лейбницевским. Кантовскому различению чувственного, эмпирического и

теоретического (или трансцендентального) соответствует бытующее во всём, в том

числе и в лейбницевском рационализме, деление истин на «истины факта» и «истины

разума» и ряд других положений. Скажем, учение об априорности категорий, хотя и

в ослабленной степени, имеется у Лейбница, ибо последний, как и Кант, считает,

что общее и необходимое (то есть «истины разума») нельзя вывести из единичного

и случайного (эмпирического опыта).

Из зарубежных философов наибольшее влияние оказали на германскую историю

мысли Д.Юм и Б.Спиноза. Юм, по собственным словам Канта, «пробудил его от

догматического сна». Кантовский агностицизм коренится в юмовском. Само это

влияние объясняется как слабым развитием естествознания,

20

так и компромиссным характером немецкой мысли, которая в этом

отношении имеет много общего с английской. Практически компромисс выражался в

единении с дворянством, теоретически – в попытках соединить разум и веру,

религию. У Юма это привело к деизму, у Канта вылилось в стремление ограничить

разум, чтобы дать место вере.

Влияние Юма, следовательно, имело реальную основу в Германии, было

отражением этой основы в сфере философии. Кант, правда, пошёл дальше Юма. Он не

только более последовательно развил его агностицизм: последний привёл его к

открытию антиномий, специфически кантовской формы диалектики, которая была у

него логическим выражением непознаваемости «вещей в себе».

Однако, говоря о влиянии на философию Канта идей Лейбница, Юма и других

мыслителей, недостаточно этим ограничиваться. Взгляды Юма, Лейбница и др.

выражают лишь частные случаи общей закономерности развития европейской

философии Нового времени. Имеются в виду течения эмпиризма (сенсуализма) и

рационализма. Локк, Юм, Бэкон представляют первое направление; Декарт, Спиноза,

Лейбниц, Вольф и др. – второе. Отношение кантовской философии к этим

направлениям примечательно: в ней не просто отразились некоторые идеи,

выдвинутые названными направлениями, но она выступает как определённое звено,

дальнейшее развитие их. В чём состояло это развитие?

Эмпиризм и рационализм – крайности, одна из которых абсолютизирует

чувственность, другая – рациональную сторону познания. Между обоими

направлениями в течение нескольких веков идёт острая борьба (достаточно назвать

полемику Гассенди и Декарта или борьбу Локка против врождённых идей). Борьба

обнаруживает односторонность и эмпиризма, и рационализма. У Лейбница уже есть

идеи, намечающие их объединение, но это – лишь отдельные элементы. В этом плане

философия Канта есть попытка дать систематический синтез эмпиризма и

рационализма. Само знание (анализу которого посвящена его «Критика чистого

разума») у Кан-

21

та является соединением чувственности (эмпирической и

трансцендентальной) и рассудка (категорий). Естественно поэтому, что в

философии Канта можно обнаружить следы идей Юма, Лейбница и т. д. Однако это

влияние может быть и случайным; главное, что в данном влиянии существует закон:

философия Канта есть синтез двух противоположностей – эмпиризма и рационализма.

Это находит концентрированное выражение в основном вопросе философии Канта:

«как возможны синтетические суждения априори», который сводится к проблеме

соединения чувственного и рационального.

Таким образом, и в этом существенном пункте философия Канта, оставаясь ярким

проявлением «немецкого духа», является своеобразной ступенью в истории

общеевропейской мысли.

Но в целом Кант здесь лишь поставил, но не решил проблему, ибо решение её

состоит в обнаружении внутреннего единства чувственного и рационального,

каковое единство Кант категорически отрицает. И соединение противоположностей

ведёт лишь к требованию соединения; система Канта в силу этого полна

противоречий, ибо та борьба, которую вели между собой сенсуалисты и

рационалисты, вошла теперь внутрь одной, кантовской системы и, так

сказать, разрывает её на части. Противоречие остаётся неразрешённым и

непримирённым. Оно выражает лишь проблему, требование, долженствование, высшим

изображением которого является последняя часть «Критики чистого разума» – теория

идей и идеала. Выше мы видели, что эта теория является обобщённым

отражением противоречия между разумом – идеалом – и действительностью. К этому

же пункту ведёт и развитие философии Нового времени, выступающее в виде двух

общих течений сенсуализма и рационализма.

Исследование социальных и историко-философских предпосылок философии Канта

показывает, следовательно, что эта система является ступенью в развитии

общеевропейской мысли, ступенью, на которой ставится обобщённая проблема

синтеза – идеала и реальности, чувственного и рационального,

22

материального и идеального; вся его философская система есть большая

проблема, совокупность нерешённых и, согласно Канту, неразрешимых проблем; Кант

ставит задачу, которую он сам не может выполнить, – превратить долженствование,

обременённое противостоящей ему и недостижимой реальностью, в действительность,

сделать последнюю разумной. Первое решение этой проблемы было дано последующими

немецкими философами.

Социальные, научные и эстетические истоки систем Фихте, Шеллинга и Гегеля

Философия Канта развивается в эпоху, предшествующую Великой французской

революции. Она представляет собой большую проблему, как и отражаемая ею эпоха.

Социальные проблемы европейской буржуазии разрешились революцией, являющейся

наиболее напряжённой формой человеческой деятельности.

В философии эта динамическая эпоха развития отразилась в «Наукоучении»

Фихте, созданном в основном в 1794-1797 гг. В отличие от Канта[15],

интересы которого сосредоточивались на теории познания, у Фихте основной

категорией становится понятие деятельности, или «дела – действия», которые

являются началом и фундаментом его системы. «Мы предназначены, – говорит Фихте,

– не для познания, но для деяний». Философия Фихте выражает желание

действовать, и сам Фихте во время наполеоновских войн великолепно подтвердил на

собственном примере справедливость своего знаменитого положения: каков человек,

такова и его философия. Но надо сказать, что в Германии война с Наполеоном

была, собственно, единственной формой, в которой могла в то время проявляться

активность германской нации. Помимо этого, в Германии не было поля для

практической реальной деятельности, что наложило известный отпечаток на

«филосо-

23

фию действия» самого Фихте. Последнюю надо поэтому рассматривать не

как узконациональное, а как общеевропейское явление, вызванное к жизни прежде

всего Французской революцией, но вообще характерное для буржуазной философии

XVIII – начала XIX в.

Отсутствие реальной деятельности и в то же время потребность в ней,

вызванная французской революцией и медленным развитием самой немецкой

буржуазии, привели к теоретической и художественной разработке идеи

деятельности. Но уже Г.Э.Лессинг, один из самых энергичных умов Германии,

провозгласил, что «человек создан для деятельности, а не для праздной игры ума»[16],

– положение, которое Фихте превратил в «систему практической философии» и

которому Гёте придал значение принципа в своём «Фаусте»: «в начале было дело».

Но Фихте, Гёте, Гегель и другие разрабатывают данную идею в сфере философии и

поэзии, а не практики. Это неизбежно. Гёте, который на посту министра в Веймаре

стремился улучшить общественную жизнь в этом герцогстве, разочарованный, бежал

в 1785 г. в Италию и вернулся оттуда «греком».

Так же и Шиллер, и Гельдерлин кончают «горячкой грекомании». Все они

становятся в конце концов равнодушными к практической деятельности. Гёте

считает всё историческое «самым неблагодарным и опасным материалом»[17].

А во время войны с Наполеоном, находясь в военном лагере, он интересуется

только наукой. Его друг Кнебель пишет: «Гёте всё время занимается оптикой. Мы

изучаем здесь под его руководством остеологию; время для этого самое

подходящее, так как все поля покрыты препаратами»[18].

Европейская война для Гёте и его окружения оказывается, как видим, лишь

физиологической лабораторией. То же мы видим у Гегеля: его юношеские проекты

преобразования конституции Вюртемберга оказываются

24

бесплодными, а зрелый Гегель видит свой идеал не в практическом

преобразовании современной ему действительности, а в примирении с ней,

истолковывая в консервативном смысле своё положение: «Что разумно, то

действительно; и что действительно, то разумно»[19].

В «Предисловии» к «Философии права», где выдвигается это положение, Гегель

резко критикует тех, кто «отступает от общепризнанного и общезначимого»[20].

Он пишет: «Постичь то, что есть, – вот задача философии, ибо то, что

есть, есть разум... Глупо думать, что какая-либо философия может выйти за

пределы современного ей мира, сколь глупо думать, что отдельный индивидуум

может перепрыгнуть через свою эпоху... Если же его теория в самом деле выходит

за её пределы, если он строит себе мир, каким он должен быть, то этот

мир, хотя, правда, и существует, однако – только в его мнении, последнее

представляет собою мягкий материал, на котором можно запечатлеть всё, что

угодно»[21].

Вместе с правильной критикой субъективизма и пустого (в духе императива Канта)

долженствования здесь ясно видно отрицание активности, действенности философии,

мышления вообще, ибо данная активность и выражается в опережении настоящего, в

отступлении от общепризнанного и т. д. Но для Гегеля действительность мышления

состоит лишь в том, что он познает данное, наличное. Это теоретическая, а не

реальная активность. Маркс отмечает, что Гегель знает лишь один –

абстрактно-теоретический вид труда.

Особенно резких, почти крайних форм отрицание «дела» находит в теориях

романтиков. «Романтики хотели основать поэзию на чувстве лишения, то есть на

томлении»[22].

Брандес поясняет, что, согласно романтической теории, томление – вид стремления

– чувства лишения и желания, соединённых

25

в одно, без воли и решимости добиться желаемого[23].

Смысл этого конкретизируется в одной главе в романе Фр.Шлегеля «Люцинда»

(1799). Глава называется «Идиллия в праздности». В ней Шлегель развивает ту

мысль, что праздность есть единственное, что осталось от сходства с Богом,

которое мы сохранили после изгнания из рая. Необходимо изучение праздности. «Её

надо развить в искусство, в науку, даже в религию». Ибо «высшая, самая полная

жизнь блаженных богов есть чистейшее прозябание». Жизнь растений рассматривается

как высшая форма жизни в природе. Вместе с тем Шлегель нападает на «беспокойную

деловитость, на экономический принцип просвещения» и т. д.[24]

Таким образом, уход в «царство идеала», к идеальной деятельности объясняется

прежде всего отсутствием реального «дела» в Германии конца XVIII – начала XIX

в. Это обстоятельство приводит к тому, что активную сторону познания

разрабатывают главным образом идеалисты. Но этот уход вытекает, далее, и из

отвращения к мелкой и ничтожной действительности, отрицанием которой является

отсутствие всякого действия, «чистейшее прозябание». «Теперешнее небо и

теперешняя земля, – говорит Новалис, – прозрачны по своей натуре; это – период

практической пользы. Страшный суд будет началом нового, поэтического периода»[25].

Пока же романтики обращаются к прошлому: ведь «было время, когда наша страна

была покрыта увенчанными башнями красными дворцами» (Поль Меллер)[26].

Романтики так же, как и классики, уходят или в «спокойные помещения сердца»

(Шиллер), или в средние века, или даже в период дикости. А в реальной жизни они

не идут дальше «Войны с филистером» (драма Эйхендорфа). Прав Брандес, говоря,

что «выяснение брачного вопроса является почти единственной социальною задачею,

26

которою занимается беллетристика начала XIX века» (исключая

«Вильгельма Майстера» Гёте, а до него – романы Руссо)[27].

Сказанное объясняет нам то, что, во-первых, понятие, или образ, деятельности

немецкие философы и поэты исследуют в плане сознания, а не бытия. Во-вторых,

что они не понимают активности человека в полной мере, запрещая философии

выходить за пределы того, что есть, или даже полностью отрицая её в «чистейшем

прозябании». Наконец, этот отрыв идеала от жизни обращает их взор к

историческому прошлому.

Это обращение представляет замечательный во многих отношениях факт,

повлиявший на формирование ряда особенностей немецкой классической философии

(особенно Шеллинга и Гегеля). Известно, что французы XVIII в. были начисто

лишены исторического чутья. Они рассматривали всю предыдущую историю как ряд

заблуждений разума, средневековье сводилось для них к обманам духовенства и

вообще было лишено всякой закономерности и необходимости. Образное выражение

это нашло в толковании религии, против которой просветители особенно энергично

боролись. Они восприняли старую легенду «о трёх обманщиках» (Моисей, Христос,

Магомет), которые создали мировые религии для одурачивания и угнетения людей.

Для просветителей религия – не закономерный результат неразвитости производства

и общественных отношений, а козни попов – взгляд, может быть, верный

относительно современного им духовенства, но совершенно ложный по отношению к

прошлому.

В Германии впервые намечается интерес к истории, к прошлому, как самоценной

реальности. И.Винкельман, автор «Истории искусства древности» (1763),

обращается к античности, Вакенродер своими «Фантазиями об искусстве» (1799) – к

средним векам. Классики (Винкельман, Гёте и другие) находят идеал красоты в

древности, романтики – в легендах и сказаниях средних веков. Благодаря этому

история была «ре-

27

абилитирована» и стала для немцев такой же реальностью, какой для

французов была «система природы». Этот интерес к прошлому имел большое

значение. Ему обязаны европейцы первыми переводами А.В.Шлегеля Шекспира,

Кальдерона и других поэтов эпохи Возрождения; результатом его явились создание

сравнительного метода в искусстве (братья Шлегели), сравнительной грамматики

(братья Гримм); благодаря романтикам впервые была создана «всемирная

литература». Прошлая история оказалась не сплетением заблуждений и обманов, а

постепенным развитием разнообразных форм поэзии (например, наивной и

сентиментальной у Шиллера, классической и романтической у А.В.Шлегеля), языка и

других форм общественной жизни. Отношение к истории, таким образом, у немцев и

французов диаметрально противоположно. В своей трагедии «Магомет» Вольтер

изображает основателя ислама как обманщика. Напротив, в неоконченной трагедии

Гёте «Магомет» он – герой, великий исторический деятель. Исследования Шиллера,

Шлегелей и других поэтов подготовили громадный фактический материал, который

позволил немецким философам создать стройную концепцию исторического процесса.

Шеллинг на основе этих исследований в своей «Системе трансцендентального

идеализма» (1800) строит теорию познания как систему исторических «эпох

самосознания». А Гегель создаёт свою «Философию истории».

Большая заслуга в этом принадлежит немецкой литературе и филологии. Ею

подготовлены уже целые части гегелевской «Философии духа», например, «Лекций по

эстетике», в которых общий ход истории развития искусства через три формы

(символическая – классическая – романтическая) имеется уже у Шиллера («О

наивной сентиментальной поэзии») и А.В.Шлегеля («Лекции по литературе и

драматической поэзии», 1801-1811), где даётся чёткое различие античного и

современного искусства в «гегелевском» духе, и историческая последовательность

– пластика, архитектура, живопись, музыка, танцевальное искусство, поэзия –

совпадает, исключая детали, с генезисом эстетических форм в «Лекциях» Гегеля.

28

Р.Гайм с восторгом говорит о богатстве содержания «Лекций» Шлегеля,

но считает, что издание их излишне после напечатания «Эстетики» Гегеля, которая

вобрала в себя всё их положительное содержание[28].

Вообще, благодаря историческим принципам исследования, введенным романтиками и

классиками, Гегель смог создать «Философию духа», в которой формы общественного

сознания предстали в виде системы последовательных исторически сменяющихся

явлений духа, например, искусство – религия – философия, тогда как у французов

XVIII в. они образуют конгломерат, сборище по сути не связанных между собой

образов мысли и фантазии.

Сравнение немецкой и французской философии даёт нам объяснение ещё одной

важной особенности идеалистической философии Германии. Обращение к прошлому

объясняется, как уже сказано, историческими обстоятельствами Германии конца

XVIII – начала XIX в. Дело в том, что Гольбах, Гельвеций и другие действовали в

эпоху, предшествовавшую буржуазной революции, немецкие философы – во время и

после неё. Поэтому первые исследовали главным образом настоящее и будущее

общества, которое должно было принести осуществление «государства разума»;

вторые же, отчасти напуганные террором якобинцев, отчасти уже убедившись, что

на практике «разумное общество» просветителей немногим отличается от

просвещённой монархии, – главное внимание уделяют настоящему и прошлому. И это

естественно, потому что Гегель и другие были идеологами буржуазии, «будущее»

которой осуществилось, стало настоящим в 1789 г. К этому надо добавить

застойный характер жизни Германии, и мы поймём, почему немецкие философы, с

таким блеском разрабатывавшие диалектический (исторический) метод, в силу

отмеченных реальных обстоятельств оконечивают развитие. У Фихте,

Шеллинга, Гегеля диалектика на определённой ступени исчерпывает себя. Например,

согласно Шеллингу, историческое развитие отличается от природного тем, что оно

не достигает

29

точки, когда выходит за пределы самого себя, а совершается

бесконечно[29],

но в «Системе трансцендентального идеализма» он оконечивает развитие

искусством, которое является у него высшей формой «самосознания». Гегель венец

исторического развития видит в современности, когда свобода, по его

собственному мнению, приобрела в германском мире всеобщий характер, как это

видно *из его «Философии истории», а выражением свободы стало право и правовое

государство, описанию которых посвящена «Философия права». Это обстоятельство объясняется

не только тем, что систему надо было чем-то окончить, но и отмеченными

особенностями исторического положения Гегеля и других философов. Классическое

выражение это нашло в теории классовой борьбы О.Тьерри, французского историка

эпохи реставрации. Тьерри первый начал систематически рассматривать всю историю

(особенно новую) как историю классовой борьбы. Но он считал, что она

прекращается с победой буржуазии. У Тьерри антагонизм – в прошлом, теперь же

– борьбы противоположных классов нет. У Гегеля диалектика также обращена в

прошлое, но не в будущее. Исследуя историю и философию, можно легко заметить,

что оконечивание развития – общая тенденция мышления, отражающая

историческое положение буржуазии. Гегель только выразил её раньше, нежели

Тьерри.

В этой связи уместно сказать несколько слов относительно характеристики

гегелевских политических взглядов, связанных с его «Философией права».

Известный либеральный историк Р.Гайм в своей книге «Гегель и его время»

охарактеризовал Гегеля как идеолога феодальной реакции. Эта оценка, данная

Гегелю либеральным буржуа, получила очень большое распространение. Некоторое

время и в отечественной философской литературе имела хождение формула, согласно

которой гегелевская философия является «аристократической реакцией на

французскую буржуазную революцию и французский материализм». Поскольку эта

характеристика относится

30

ко всей философской деятельности Гегеля, она должна быть признана неверной.

Она абсолютизирует отдельные консервативные стороны его философии. Однако эти

черты проявляются в основном в произведениях позднего Гегеля (например, в его

«Философии права»); они не составляют отличительных особенностей сочинений

«молодого Гегеля», например, его «Феноменологии духа» (1806), «Науки логики»

(1812-1816) и пр. В продолжительной философской деятельности немецкого философа

можно наблюдать лишь тенденцию к консерватизму в зрелые годы. Гегель,

как и другие его выдающиеся современники (вроде Гёте), видели в революции 1789

г. «величественный восход солнца», поворотный пункт истории Нового времени.

Гегель остался на всю жизнь верен своей оценке большой исторической значимости

данной революции, несмотря на «поправение» своих взглядов в поздние годы.

Далее, необходимо отличать собственно философские и политические сочинения

Гегеля. Если в «Философии права» есть отдельные негативные черты (оправдание

монархии, «дедукция дворянства» и т. д.), то этого нельзя сказать о

«Феноменологии», «Логике», «Философии искусства», «Истории философии» и т. п. В

этих произведениях Гегель как раз и развил диалектический метод. Консервативная

система отступает здесь на второй план. Если консервативный характер системы

состоит в оконечивании познания, то это находит наиболее резкое выражение в

учении Гегеля об абсолютном знании, в частности в «Науке логики» – в

«абсолютной идее». Но известно, что параграф об абсолютной идее целиком

посвящен изложению принципов диалектического метода. Так же обстоит дело с

«аристократической реакцией на французский материализм». Верно, что борьба

Гегеля с материализмом французов (и не только французов) имела двойственный

характер. Но Гегель боролся с метафизическим, созерцательным материализмом, и

эта борьба, несомненно, имела положительное значение.

Неправильная оценка Гегеля объясняется преимущественно тем обстоятельством,

что его система, как и системы

31

Канта, Фихте, Шеллинга, рассматривается наряду с системами

Гельвеция, Гольбаха и других французских материалистов. Тем самым оба течения

мысли противополагаются, а их особенности фиксируются как проявления специфики

буржуазии французской и немецкой в области идеологии. Однако немецкая

классическая философия не стоит рядом с французской. Она является более

поздней ступенью развития европейской мысли Нового времени. Первая образует

философский пролог французской революции, вторая развивается во время и после

этой революции. Обе – генетические, исторические ступени развития мысли.

Каждая, несмотря на свою «национальную форму» (а отчасти и благодаря ей), имеет

не национальное, а общеевропейское значение. Поэтому философия Гегеля возникла

вовсе не в противоположность французской революции; наоборот, её революционный

метод выразил революционный ритм эпохи, героический период в истории

буржуазии.

Итак, по своему мировоззрению и политической направленности философского

творчества Гегель – буржуазный мыслитель эпохи революционной ломки феодального

строя и утверждения в Западной Европе капиталистического способа производства.

Вместе с тем, на его философию наложила отпечаток экономическая и политическая

отсталость Германии конца XVIII – начала XIX в.: раздробленность на отдельные

княжества и королевства, стремление немецкой буржуазии к компромиссному

разрешению противоречий между феодализмом и потребностями буржуазного развития.

На философской деятельности Гегеля отпечаталась также эволюция его политических

взглядов – от юношеского увлечения республиканскими идеями (под влиянием

французской буржуазной революции) до умеренного либерализма, склонности

примирения с современной ему полуфеодальной действительностью Германии. В целом

философия Гегеля, завершив процесс развития классической немецкой философии,

противоречиво объединила в себе оправдание полуфеодальной действительности с

идеями исторической неизбежности общественного прогресса,

32

обоснование истинности религиозной идеологии с теоретическим

обобщением развития науки, создание системы абсолютного идеализма с разработкой

принципов диалектического метода.

Отрицательные, консервативные черты мировоззрения Гегеля выразились главным

образом в том, что диалектика была разработана им на идеалистической основе.

Поэтому получилось так, что диалектика действительности была прежде всего

открыта в своей производной форме, в виде диалектики мышления. В начале мы

видели, что все писания поэтов и философов пронизывает «трагическое противоречие»

жизни и идеала, между которыми существовала бездна. Но этот разрыв лишь частный

случай: не только идеал, но и идея (логическая), вся сфера мышления выступала

как самостоятельная реальность, отделённая от действительности или

предшествующая ей. «Царство идеала» Шиллера дополнялось «царством идей» Гегеля

и других философов. Противоречия эпохи (упадок Германии и, с другой стороны,

французская революция) породили отрыв мышления от бытия и сильно содействовали

развитию идеалистического мировоззрения. Вообще нельзя не видеть связи между

упадком Германии, наступившим после Тридцатилетней войны, и идеализмом, который

во всё это время был господствующим философским направлением – Германия стала

классической страной идеализма, в отличие от Англии и Франции, где расцвели

также многочисленные системы материалистической философии. Идеализм, выросший,

таким образом, из общественных отношений, в сильной степени повлиял на открытую

немецкими философами диалектику. Но, с другой стороны, он в известной степени и

содействовал её открытию. Благодаря тому, что мышление рассматривалось как самостоятельная

реальность, движущаяся по своим собственным законам, возникла идея о самодвижении,

об имманентном развитии идеального, что возможно не через внешний толчок

(который был устранён самим идеализмом), а через самораздвоение и

самопротиворечивость идеального. А этим в отчуждённой форме было открыто

самодвиже-

33

ние реальности, отблеском которой являются все абсолюты немецкой

классической философии. Разумеется, это лишь одна из причин открытия

диалектики, но её надо отметить: ведь не случайно то, что первая

систематическая теория диалектики носила идеалистический характер.

Итак, противоречия буржуазного общества вызвали к жизни и соответствующую им

теорию противоречий, диалектику. Диалектический характер буржуазного строя

нашёл своё отражение во всех идеальных образованиях эпохи, вплоть до литературы

и поэзии. Романтики (особенно Фр.Шлегель, Зольгер) создают «романтическую

диалектику» – или романтическую иронию – диалектику в духе Сократа. Диалектика

накладывает свою печать на художественную форму. А.В.Шлегель в уже

упоминавшихся «Лекциях» создаёт теорию романа как основного вида поэзии нового

времени – романтической поэзии. Основную задачу романа он видит в изображении

развития личности, в отличие от эпической поэзии древности, в которой личность

статична (Одиссей, Прометей). Претерпевает изменения драматическая форма.

А.Г.Габричевский пишет об этом: «Бунтарская прометеевская реакция на мир

естественно наталкивала Гёте на драматическую форму и драматический сюжет. Что

касается драматической формы, то можно было бы утверждать, что для Гёте

драматическая проблема всегда прежде всего отливалась в форму диалога как

столкновения двух сил, двух мнений, причём носители этих сил и мнений сгущались

в определённый художественный образ. Отсюда излюбленная им парная схема

главных героев как проявление основного диалектического строя его

мировоззрения, который им самим был в области естествознания сформулирован как

принцип «полярности», точно так же как лирическому стилистическому принципу

динамики и экспансии соответствует его натурфилософское понятие развития, или

«нарастания»[30].

В качестве примера мы укажем на знаменитую антитезу

34

Фауст – Мефистофель. Развитие в «Фаусте» Гёте совершается через

выдвижение и разрешение противоречий и напоминает структуру «Наукоучения»

Фихте, «Логики» Гегеля. Отношение между Фаустом и Мефистофелем есть воплощение

этого отношения. «Я отрицаю всё, – говорит он, – и в этом суть моя». Эти

художественные образы Гёте оказали большое влияние на развитие «диалектики

отрицательности». Мыслители воспринимали их не только как художественные

образы, но и как логические принципы. Об этом красноречиво говорят слова

Шеллинга о сатане: «Как неисчерпаемый источник возможностей, изменяющихся

смотря по условиям и обстоятельствам, этот дух есть постоянный возбудитель и

двигатель человеческой жизни; это принцип, без которого мир уснул бы,

ход истории прекратился бы и арена её затянулась бы болотом. Такова

настоящая философская идея сатаны...» И дальше: «Сатана есть необходимый

движущий принцип всей истории»[31].

Здесь совершенно ясна связь сатаны Гёте и «отрицания» в «Логике» Гегеля. По

тому же диалектическому принципу строятся романы Гёте; например: Эдуард –

Шарлотта, Отто – Оттилия в романе «Родственные натуры» или «Избирательное

сродство». В четвёртой главе первой части романа герои обсуждают химическую

проблему – «избирательное сродство»[32]

и приходят к двум выводам: во-первых, сродство, стремление соединиться тем

интенсивнее, чем больше противоположность между соединяющимися элементами;

во-вторых, это – не только химическая, но и всеобщая закономерность.

Капитан Отто говорит о родственности химических элементов: «В щёлочах и

кислотах, которые, несмотря на противоположность друг другу, а может быть

именно вследствие этой противоположности, всего решительнее ищут друг друга и

объединяются, претерпевая при этом изменения, и вместе образуют новое вещество,

эта родственность достаточно броса-

35

ется в глаза». На это его оппонент Шарлотта отвечает: «Признаюсь

вам, когда вы называете родственными все эти странные вещества, мне

представляется, будто их соединяет не столько кровное, сколько духовное и

душевное родство. Именно так между людьми возникает истинно глубокая дружба:

ведь противоположность качеств и делает возможным более тесное соединение»[33].

Здесь в яркой форме (конечно, без логического развития) выдвигается принцип

тождества противоположностей как общий закон телесного и духовного мира. Первый

фрагмент «Фауста» появился в 1790 г. и был с восторгом встречен Фихте,

Шеллингом и Гегелем. Роман «Избирательное средство» Гёте написан в 1809 г., в

1805-1806 гг. – «Феноменология духа», а в 1812 г. появились две первые книги

«Науки логики» Гегеля. И философия, и литература были проникнуты основной

диалектической тенденцией эпохи. Приведенные выдержки из романа Гёте являются

также ярким примером влияния на развитие диалектики современного ему

естествознания – влияния, пронизывающего все сферы интеллектуальной жизни –

даже литературу и поэзию. Это влияние было столь сильно, что мы должны

остановиться на нём подробнее. Нет почти ни одного выдающегося мыслителя этой

эпохи, который бы не уделил значительного внимания естествознанию или так

называемой натурфилософии. О Гёте, который был не только гениальнейшим

выразителем духа эпохи, но и естествоиспытателем, занимающим крупное место в

развитии эволюционной теории, будет сказано дальше. Но Гёте – лишь наиболее

яркий пример сочетания поэтической и естественнонаучной деятельности. Роман

Новалиса «Генрих фон Офтердинген» рассматривается автором как «настоящий

символический роман на тему естествознания». То же относится к более раннему,

неоконченному его сочинению «Ученики в Саисе». Новалис в оставшихся отрывках

излагает различные точки зрения на природу. Сам он считает, что следует вникать

в науку во всём её развитии, возвышаться до

36

творческих соображений и стать на такую точку зрения, в которой

творчество соединяется со знанием, что следует с этого пункта обозревать

будущее времени, как беспредельную драму, и всю историю деятельности природы[34].

Главным героем этого произведения должен был быть «Мессия (освободитель)

природы». С другой стороны, Шеллинг около 1800 г. задумывал совместно с Гёте

написать «Эпос природы», от которого остались только отрывки и несколько

стихотворений на темы натурфилософии. Шеллинг именно и является тем философом,

для которого развитие естествознания имело, наряду с искусством, решающее

значение. Вообще, если брать представителей немецкой классической философии отдельно,

то на каждого из них разные факторы оказали неодинаковое влияние. Система Фихте

вырастает в основном из социально-политических и философских влияний. Сам он

говорит в письме к К.Рейнгольду, что вся его система есть развитие понятия

свободы, которое перелагает на абстрактно-философский язык основные принципы

французской буржуазной революции: свободу, равенство, братство. И здесь важно

подчеркнуть, что импульс, данный этой революцией, не сводился к тому, что

Шеллинг и Гегель «посадили дерево свободы», а Фихте написал сочинение «Об

исправлении мнений публики о французской революции». Влияние более

фундаментально: свобода и т. д. является глубочайшим внутренним содержанием

всех их философских систем, а особенно фихтеанской. Да и у Гегеля, в конечном

счёте, центральным является понятие духа, которое увенчивает его систему, а

сущность духа Гегель усматривает в свободе, тогда как природа – сфера

необходимости. Для немецких философов как раз характерно, что они не расчленяют

философское и политическое понимание свободы, а потому абстрактно-теоретический

анализ всегда есть также анализ политический.

Центральное место в системе Шеллинга занимает натурфилософия, во всяком

случае до того времени, когда его инте-

37

pec перемещается на «философию мифологии» и «философию откровения».

Произведения молодого Шеллинга или непосредственно посвящены исследованию

естественнонаучных проблем, или сильно окрашены в натурфилософские тона.

Наконец, в системе Гегеля – самой обширной системе философии – «Философия

природы» занимает очень скромное место, и к тому же именно в этом сочинении

больше всего натяжек. Основные достижения Гегеля лежат в плоскости логики и

философии духа: в феноменологии, эстетике, философии права, истории, в истории

философии и других частях его системы. Философия Гегеля как завершителя и

систематизатора немецкого классического идеализма вместе с тем определяет общий

удельный вес естествознания в этом идеализме. Классики немецкой философии

базируются на истории в широком смысле слова, так же как классики французской

философии XVIII в. исходят из природы. Вместо «Системы природы» они дают

«Систему истории». Но это не умаляет того большого значения, которое имеет

естествознание в формировании их философских взглядов. Главное влияние

естествознание оказывает своей зарождающейся диалектической тенденцией. В

разделе о Канте мы увидим, как идея развития постепенно проникла в

естествознание. Сам Кант, много и плодотворно занимавшийся исследованием

естественнонаучных проблем, уделял главное внимание вопросам механики. Его

основные работы – о приливном трении и об истории и теории неба относились к

небесной механике. В рассматриваемую эпоху преимущественный интерес вызывают

физические исследования. Открытия в физике того времени производили большое

впечатление. Ломоносов в письме Эйлеру (1748) даёт свою формулировку закона

сохранения и превращения энергии. Исследования Гальвани, Вольты, Риттера и

других естествоиспытателей оказали прямое воздействие на развитие философии

Шеллинга и Гегеля. Достаточно сказать, что именно открытия в области

электричества и магнетизма (Гальвани, 1791 – «животное электричество», Вольта,

1800, Деви –1806-1812, и др.) были той основой, на которой Шеллинг

38

сформулировал «принцип полярности» как основной «способ действия

природы», как универсальный принцип. «Первый принцип философского учения о

природе, – говорит он, – состоит в том, чтобы сводить всю природу к полярности

и дуализму»[35].

Для Шеллинга весь мир – магнит. Магнетизм для него не частный пример, а принцип

диалектики природы. Естествознание этого времени повсюду ищет и находит

полярность и дуализм. Кант на полярности (борьбе) притяжения и отталкивания

строит всю космогонию. Интерес к этому же явлению мы видим в теории

электричества (положительное и отрицательное электричество), магнетизме

(северный и южный полюсы магнита), в химии (противоположность щелочей и

кислот). Если Шеллинг рассматривает магнетизм как основной закон природы, Гёте

говорит о таком же соединении противоположностей на основе исследований

химического сродства. Для него «избирательное сродство» является диалектическим

принципом не только телесного, но и духовного и душевного мира.

То же мы наблюдаем в биологии, к которой интерес возрастает по мере того,

как зарождается критическое отношение к механицизму, а тем самым и к механике,

на основе которой он сформировался. Ламетри и Дидро (в «Элементах физиологии» и

других сочинениях) подчёркивали единство биологической организации, сводя его к

наличию общего предка. Дидро предполагает уже изменчивость не только особей, но

и видов животных. «В животном и растительном царстве индивид, так сказать,

возникает, растёт, развивается, приходит в упадок и гибнет, не то же ли

происходит с целыми видами?»[36].

В «Метаморфозе растений» и других сочинениях Гёте выдвигает целый ряд

диалектических идей: идея развития всего растительного царства из

перворастения, идея единства развития, развитие путём противоположностей

(вдыхание и

39

выдыхание – систола и диастола), связи части и целого в организме

(«в живой природе не происходит ничего, что не было бы в связи с целым»). К

этому надо добавить его мысли, которые устанавливают единство структуры

человека и животных, – о межчелюстной кости у человека, о развитии черепа из

позвонков и так далее.

Если в сочинениях Ламетри или Дидро идеи трансформизма имеют ещё характер

догадок и предположений, Гёте создаёт теорию метаморфозы, которая является у

него всеобщей теорией природы. Понятие метаморфозы было тем звеном, которое

соединяло Гёте и Шеллинга, из которого Шеллинг многое взял для своей

натурфилософии и придал ему яркий диалектический характер. «Метаморфозы»,

наконец, подготовили Ламарка и Дарвина. В целом, о Гёте можно сказать словами

Зибека: «То, что преследует Гёте во всех областях – в характере, интеллекте,

разуме, фантазии, практике, морали, – так это проникновение антиномического»[37].

И это относится не только к Гёте. Проникновение антиномического – общая

тенденция всей эпохи и естествознания в частности. Мы привели лишь некоторые

крупные факты из области естественных наук, которые свидетельствуют о развитии

последних по пути диалектики и которые в своей совокупности образуют мощный

поток, вливающийся в реку немецкой диалектической философии.

Развитие естествознания, литературы, языкознания и других наук привело к

накоплению громадного фактического материала, который надо было как-то систематизировать.

Это вызвало появление идеи создания энциклопедии. Почти всех выдающихся

мыслителей конца XVIII – начала XIX в. занимает эта идея. Р.Гайм говорит о

романтиках: «И Гарденберг и Фр.Шлегель помышляли о составлении общего, цельного

обзора всех наук; но намерение Фр.Шлегеля взяться за составление энциклопедии

не осуществилось; за это дело серьёзно взялись более богатый познаниями

А.В.Шлегель и постоянно руководствовавшийся идеей об единстве всех познаний

40

Шеллинг. Их энциклопедические труды, служившие дополнением одни для

других, являются, с исторической точки зрения, предшественниками энциклопедии

Гегеля»[38].

Этому предмету были посвящены лекции Шеллинга «О методе академических занятий»

(лето 1802 г.); летом 1803 г. А.В.Шлегель читал курс лекций об энциклопедии.

Гайм справедливо считает, что труды Шлегеля и Шеллинга дополняли друг друга,

так как энциклопедия Шлегеля была сводом гуманитарных дисциплин. В своих

лекциях он говорит о таких науках, как логика, символика, грамматика, история

немецкого языка, археология (наука о древности), филология, история философии.

Он желает, например, появления такого историка философии, который бы обозрел с

исторической и с философской точек зрения все системы, принимая их за различные

формы одной и той же неделимой и неизменяемой философии[39],

– задача, поставленная Гегелем в его «Лекциях по истории философии».

Эти работы свидетельствуют о той общей тенденции к объединению знаний, о

которой Шеллинг в первой лекции «О методе академических занятий» писал: «И в

науке и в искусстве, по-видимому, всё стремилось сильнее прежнего к единству»[40].

Эти работы были ещё далеко не совершенны, энциклопедии романтиков представляли

скорее сумму, чем систему знаний и напоминают французскую энциклопедию XVIII в.

Но игнорировать их нельзя. Они, во-первых, предоставили материал для

гегелевской «Энциклопедии философских наук». Во-вторых, именно художники,

писатели, естествоиспытатели выдвигают идею синтеза наук и тем самым определяют

одну из главнейших черт немецкой классической философии. Проблема синтеза

становится центральной в философии. У Канта основной трансцендентальный вопрос:

как возможны синтетические суждения a priori?; у Фихте она

выливается в «синтетический метод». Та же тенденция к синтезу пронизывает всё

мышление Шеллинга, который её вполне

41

осознаёт и последовательно проводит в своей системе. Венцом этого

развития является система Гегеля, охватывающая около двадцати наук. Тенденция к

синтезу и систематизации объясняет и такое уникальное явление, как влияние

Спинозы на немецкую философию. Это влияние прослеживается у всех выдающихся

немецких мыслителей, начиная с Г.Э.Лессинга (1729-1781) и заканчивая

Л.Фейербахом (1804-1872), который называл его «Моисеем новейших свободных

мыслителей». Известный спор о спинозизме Лессинга, вызванный опубликованием

книги Ф.Г.Якоби «Письма об учении Спинозы», в которых Якоби утверждал, что

Лессинг был сторонником Спинозы, – этот спор показывает, что таким же

спинозистом был и Гёте – корифей немецкой поэзии. Своё философское кредо

Лессинг высказал в связи с поэмой Гёте «Прометей», которую Якоби принёс

Лессингу: «Точка зрения поэмы является и моей собственной. Не могу больше

приспособляться к ортодоксальным понятиям о божестве; не понимаю их больше.

Одно и целое или всё. Это всё, что я здесь вижу. К этому же стремится и эта

поэма, и должен признать, что она мне очень нравится». На замечание Якоби: –

Тогда, значит, вы согласны и со Спинозой, – Лессинг ответил, что если бы он

искал учителя, лучшего бы не нашёл»[41].

Последователем Спинозы был также Гердер, а по мнению Меринга («Легенда о

Лессинге») – и Лейбниц.

Отчасти непосредственно, отчасти через этих выдающихся людей Германии

Спиноза оказал большое влияние и на философию конца XVIII и начала XIX в.

Особенно велико было его значение для Шеллинга, Гегеля, Фейербаха. Природа у

Шеллинга – та же субстанция Спинозы, но одушевлённая и сверкающая красками.

Если субстанция Спинозы есть метафизически переряженная природа, то у Шеллинга

она переряжена поэтически и диалектически. Ряд своих работ он изложил даже

«геометрическим методом» (аксиомы, теоремы и т. д.). Наконец, Гегель уже в

«Феноменологии духа» в

42

качестве основной задачи философии выдвигает необходимость

соединения (синтеза) субстанции Спинозы и субъекта Фихте. «На мой взгляд,

который должен быть оправдан только изложением самой системы, всё дело в том,

чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом

как субъект», – говорит он в предисловии к «Феноменологии духа»[42].

Положение Лессинга в преобразованном виде мы находим в гегелевском «истинное

есть целое»[43].