Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Автотранспортный факультет

Кафедра «Организация и безопасность движения»

Проектирование автомобильных дорог

Барнаул – 2009

Задание

Требуется запроектировать дорожную одежду при следующих исходных данных:

– дорога располагается во II дорожно-климатической зоне, в Новосибирской области;

– категория основной автомобильной дороги – I;

– категория примыкающей автомобильной дороги – III;

– заданный срок службы дорожной одежды Тсл

= 15 лет;

– заданная надежность Кн

= 0,98;

– приведенная к нагрузке типа А1, интенсивность движения на конец срока службы:

– основной автомобильной дороги 10000 авт/сут;

– примыкающей автомобильной дороги 2000 авт/сут;

– тип дорожной одежды капитальный;

– приращение интенсивности q = 1,05;

– грунт рабочего слоя земляного полотна – супесь пылеватая с расчетной влажностью 0,7 WТ

, относится к сильнопучинистым грунтам;

– материал для основания – щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная цементом марки 20;

– высота насыпи составляет 1,3 м, толщина дорожной одежды – 0,69

– схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна – III;

– глубина залегания грунтовых вод – 1,4 м.

– угол примыкания второстепенной дороги – 1140

Расчет на прочность

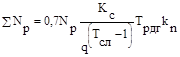

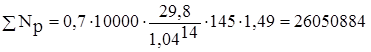

Вычисляем суммарное расчетное количество приложений расчетной нагрузки за срок службы по формуле:

, (1)

, (1)

где Кс

= 29,8 – коэффициент суммирования;

Трдг

= 145 дней – расчетное число расчетных дней в году (Приложение 6);

Кn

= 1,49 – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного движения от среднего ожидаемого (таблица. 3.3) [3]

– приведенная интенсивность на последний год срока службы, авт/сут; – приведенная интенсивность на последний год срока службы, авт/сут;

- расчетный срок службы (Приложение 6, таблица П. 6.4); [3]; - расчетный срок службы (Приложение 6, таблица П. 6.4); [3];

q– показатель изменения интенсивности движения данного типа автомобиля по годам.

Для основной дороги:

авт.

авт.

Для примыкающей:

авт.

авт.

Предварительно назначаем конструкцию и расчетные значения расчетных параметров. За основу принимаем типовой проект для II дорожно-климатической зоны, приведенный с учетом местных условий.

Для расчета по допускаемому упругому прогибу (Приложение 2таблица П. 2.5, Приложение 3таблица П. 3.2 и Приложение 3таблица П. 3.9); [3]

Таблица 3.1 – Расчетные параметры

| № |

Материал слоя |

h слоя, см |

Расчет упругому прогибу, Е

, МПа |

Расчет по усл сдвигоустойчив.,

Е

, Па.

|

Расчет на напряжение при изгибе |

| Е

, МПа |

R0

, МПА |

α |

m |

| 1 |

Асфальтобетон плотный на БНД марки 60/90 |

8 |

3200 |

1800 |

4500 |

9,80 |

5,2 |

5,5 |

| 2 |

Асфальтобетон пористый на БНД марки 60/90 |

11 |

2000 |

1200 |

2800 |

8,00 |

5,9 |

4,3 |

| 3 |

Асфальтобетон высокопористый на БНД 60/90 |

20 |

2000 |

1200 |

2100 |

5,65 |

6,3 |

4,0 |

| 4 |

Слой из щебня, устроенного по способу пропитки вязким битумом |

30 |

450 |

450 |

450 |

- |

- |

- |

| 5 |

Песок пылеватый W0

= 0,70Wm

|

- |

72 |

72 |

72 |

- |

- |

- |

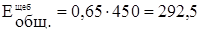

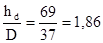

Расчет по допускаемому упругому прогибу ведем послойно, начиная с подстилающего грунта по номограмме рисунок 3.1; [3]

1)  (2) (2)

по Приложению 1таблица П. 1.1 р = 0,6 МПа, в = 37 см

(3) (3)

(4) (4)

МПа МПа

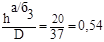

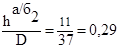

2)  ; ;  ; ;   МПа МПа

4)  ; ;  ; ;

=0,36*2000=720 МПа =0,36*2000=720 МПа

5) Требуемый модуль упругости определяем по формуле:

Етр

= 98,65 [lg(SNp

) – 3,55] (5)

Для основной дороги:

Етр

= 98,65 [lg26050884 – 3,55] = 381 МПа.

Для примыкающей:

Етр

= 98,65 [lg5210177 – 3,55] = 312 МПа.

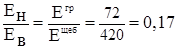

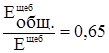

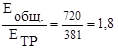

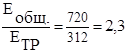

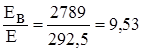

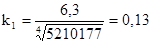

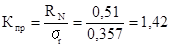

6) Определяем коэффициент прочности по упругому прогибу:

– для основной дороги:

– для примыкающей:

Требуемый минимальный коэффициент прочности для расчета по допускаемому упругому прогибу – 1,30 (таблица 3.1). [3]

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу, как для примыкающей так и для основной автомобильных дорог.

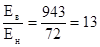

Рассчитываем конструкцию по условию сдвигоустройчивости в грунте.

Действующие в грунте активные напряжения сдвига вычисляем по формуле:

(6) (6)

Для определения  предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели. предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели.

В качестве нижнего слоя модели принимаем грунт (супесь пылеватая) со следующими характеристиками: (при W= 0,7   = 26050884 авт.) = 26050884 авт.)  = 72 МПа (табл. П. 2.5), = 72 МПа (табл. П. 2.5),  = =  и с = 0,004 МПа (табл. П. 2.4.) и с = 0,004 МПа (табл. П. 2.4.)

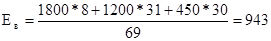

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляем по формуле, где значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначаем по табл. П. 3.2 [3] при расчетной температуре плюс 20

МПа (7) МПа (7)

По отношениям  и и  и при и при  = =  с помощью номограммы (рис. 3.3.) находим удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки: с помощью номограммы (рис. 3.3.) находим удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки:  = 0,018 МПа. = 0,018 МПа.

Таким образом: Т = 0,018 *0,6 = 0,0108 МПа.

Предельное активное напряжение сдвига  в грунте рабочего слоя определяем по формуле: в грунте рабочего слоя определяем по формуле:

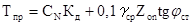

, (8) , (8)

где  = 0,004 МПа, = 0,004 МПа,  = 1,0. = 1,0.

– сцепление в грунте земляного полотна (или в промежуточном песчаном слое), принимаемое с учетом повторности нагрузки (Приложение 2, табл. П. 2.6 или табл. П. 2.8); – сцепление в грунте земляного полотна (или в промежуточном песчаном слое), принимаемое с учетом повторности нагрузки (Приложение 2, табл. П. 2.6 или табл. П. 2.8);

k– коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе песчаного слоя с нижним слоем несущего основания.

- глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции, см; - глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции, см;

– средневзвешенный удельный вес конструктивных слоев, расположенных выше проверяемого слоя, кг/см; – средневзвешенный удельный вес конструктивных слоев, расположенных выше проверяемого слоя, кг/см;

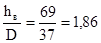

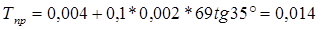

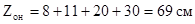

= 8 + 11 + 20 + 30 = 69 см. = 8 + 11 + 20 + 30 = 69 см.

= = (Приложение 2 табл. 2.4.), (Приложение 2 табл. 2.4.),  = 0,002 кг/см = 0,002 кг/см

, (9) , (9)

где 0,1 – коэффициент для перевода в МПа.

= 1,29, что больше = 1,29, что больше  =1,00 (табл. 3,1). =1,00 (табл. 3,1).

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу.

Рассчитываем конструкцию по условию сдвигоустойчивости в песчаном слое основания.

Действующие в песчаном слое основания активное напряжение сдвига вычисляем по формуле:

(10) (10)

Для определения  предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели. предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели.

Нижнему слою модели присваивают следующие характеристики:  МПа (п. 2.4); МПа (п. 2.4);  = = и с =0,004 МПа таблица (П. 2.4) [3]; и с =0,004 МПа таблица (П. 2.4) [3];

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляем по формуле, где значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущие, назначаем по таб. П 3,2 при расчетной температуре +20 С (таблица. 3,5). [3];

МПа (11) МПа (11)

По отношениям  и и  и при и при  с помощью номограммы (рис. 3.2) находим удельное активное напряжение сдвига: с помощью номограммы (рис. 3.2) находим удельное активное напряжение сдвига: МПа МПа

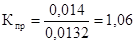

Таким образом: Т=0,022*0,6=0,0132 МПа

Предельное активное напряжение сдвига  в песчаном слое определяем по формуле, где в песчаном слое определяем по формуле, где  МПа, МПа,

(таб. П. 2.6) (таб. П. 2.6)

По таблице (3.1) [3]  , следовательно условие по сдвигоустойчивости в песчаном слое основания выполнено. , следовательно условие по сдвигоустойчивости в песчаном слое основания выполнено.

Рассчитываем конструкцию на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

Расчет выполняем в следующем порядке:

а) Приводим конструкцию к двухслойной модели. Где нижний слой модели – часть конструкции расположенная ниже пакета асфальта бетонных слоев, т.е. щебеночное основание и грунт рабочего слоя. Модуль упругости нижнего слоя модели определяем по номограмме рис. 3.1 как общий модуль для двухслойной системы.

МПа МПа

К верхнему слою относятся все асфальтобетонные слои.

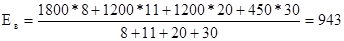

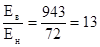

Модуль упругости верхнего слоя устанавливаем по формуле:

МПа. (12) МПа. (12)

б) По отношениям  и и  по номограмме (рисунок. 3.4) [3] по номограмме (рисунок. 3.4) [3]

Расчетное растягивающие напряжение вычисляем по формуле:

МПа (13) МПа (13)

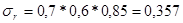

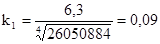

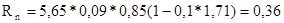

в) Вычисляем предельное растягивающее напряжение при

МПа для нижнего слоя асфальтобетонного пакета (табл. П. 3.1) МПа для нижнего слоя асфальтобетонного пакета (табл. П. 3.1)

= 0,10 (таблица П. 4.1) [3]; = 0,10 (таблица П. 4.1) [3];

t = 1,71 (таблица П. 4.2) [3];

m = 4;  = 6,3 (табл. П. 3.1); = 6,3 (табл. П. 3.1);

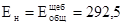

– для основной дороги:

= 0,85 (табл. 3.6) = 0,85 (табл. 3.6)

МПа; МПа;

– для примыкающей:

= 0,85 (табл. 3.6) = 0,85 (табл. 3.6)

МПа; МПа;

(по табл. 3.1) (по табл. 3.1)

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет всем критериям прочности.

Графическая часть

Выполняется на двух ватманах формата А1 и А2.

Построение поперечного профиля дороги и Т – образный перекресток строим в соответствии со СНиП 2.05.02–85. Толщину дорожной одежды, для построения поперечного профиля, берем из расчета приведенного выше.

Расчет «Коробовых кривых»

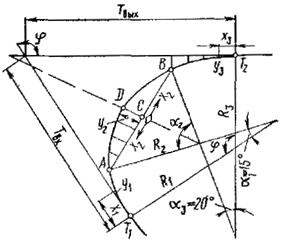

Рисунок 2 – Разбивка сопряжения проезжей части на пересечениях и примыканиях

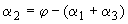

Сопряжение кромок проезжих частей пересекающихся дорог осуществляется с учетом категории дороги, с которой происходит съезд. Съезд выполняют по коробовой кривой, состоящей из трех круговых кривых (рис. 1): входной  с радиусом поворота с радиусом поворота  и центральным углом и центральным углом  =15°, средней АДВ с радиусом =15°, средней АДВ с радиусом  (наименьший радиус сопряжения для дороги, с которой происходит съезд) и центральным углом (наименьший радиус сопряжения для дороги, с которой происходит съезд) и центральным углом  , где , где  – угол поворота сопряжения, и выходной кривой – угол поворота сопряжения, и выходной кривой  с радиусом поворота с радиусом поворота  (где (где  – наименьший радиус сопряжения двух примыкающих дорог) и центральным углом – наименьший радиус сопряжения двух примыкающих дорог) и центральным углом  =20°. Значения радиусов в зависимости от категорий примыкающих дорог приведены в табл. 1. =20°. Значения радиусов в зависимости от категорий примыкающих дорог приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Категория дороги, с которой происходит съезд |

Категория дороги, на которую происходит въезд |

Радиусы сопряжения, м |

Величина тангенсов, м, при углах примыкания  |

|

|

|

110° |

|

|

| I |

III |

50 |

25 |

45 |

43,77 |

43,89 |

Круговые кривые при радиусе менее 100 м разбивают через 5 м.

1. Находим начало и конец коробовой кривой (точки  и и  ) по формулам: ) по формулам:

; (13) ; (13)

. (14) . (14)

Твх

= 0,2679*50 + (0,0353*50 + 25) ((sin39,50

* sin700

– 0,9659 sin (70–39,5))/ 0,5*0,94 + (25 + 0,062*45)*0,9394/0,91 = 42,12 м.

Твых

= (0,0353*50 + 25)*0,9659/0,91 + (25 + 0,0642*45)*(0,64*0,91 – 0,9397*0,51)/0,51*0,91 + 0,364*45 = 53,6 м.

Для расчета и построения пользоваться табличными значениями.

Твх

= 43,77 м; Твых

=43,89 м.

2. Определяем координаты входной и выходной кривой сопряжения съездов от точек  и и  по табл. 2 (ординаты от тангенсов). по табл. 2 (ординаты от тангенсов).

Таблица 2.

Входная кривая ( =15°), м =15°), м |

Выходная кривая ( =20°), м =20°), м |

=50 м =50 м |

=45 м =45 м |

|

|

|

|

| 5,00 |

0,26 |

5,00 |

0,29 |

| 10,00 |

1,01 |

10,00 |

1,13 |

| 12,94 |

1,71 |

15,45 |

2,45 |

х1

= 10, у1

= 1,01; х3

= 10, у3

= 1,13.

Разбивку средней кривой АДВ осуществляем с помощью таблиц для разбивки кривой ординатами от хорды. Для этого в створе А-В (см.

рис. 1) откладываем половину хорды, которую определяем по формуле АС=СВ= или табл. 3. Закрепляем точку С. От середины хорды С производим разбивку кривой в направлении к А и В. Ординату середины кривой АВ, определяемую по формуле или табл. 3. Закрепляем точку С. От середины хорды С производим разбивку кривой в направлении к А и В. Ординату середины кривой АВ, определяемую по формуле  или по табл. 3.

или по табл. 3.

АС = 7,52 м, СД = 1,16 м.

По данным значениям строим радиусы поворотов.

Ширину полосы движения главной дороги I категорий принимаем равной 3,75 м в обе стороны от пересечения на длине не менее 900 м.

Ширину проезжей части второстепенных дорог в пределах пересечения для всех категорий при двухполосном движении назначают не менее 7 м на длине не менее 50 м.

Ширину полосы движения на съездах канализированных пересечений, считая от места примыкания к проезжей части основной дороги, принимают по табл. 1. равной 4 м.

Съезды пересечений в одном уровне проектируют с переходными кривыми, рассчитанными на переменную скорость движения. Длина их должна быть не менее значений, приведенных в табл. 2.

Из условия удобства разбивки съездов очертание кромок проезжей части проектируют коробовыми кривыми, параметры которых указаны на рис. 1 и в табл. 3.

Ширина полос движения должна обеспечивать беспрепятственный поворот автомобилей с прицепом. Для этого на прямых участках ширина проезжей части съезда без возвышающихся бортов должна быть не уже 3,5 м, у начала островков ширина съезда должна быть не уже 4,5–5,0 м, у выезда на главную дорогу 6,0 м;

Очертания островков должны обеспечивать пересечение потоков под оптимальными для следующего маневра углами. Слияние и разделение потоков должно происходить под острыми углами, что ускоряет процесс включения автомобиля в поток или выхода его из потока. Пересечения потоков целесообразны под углами, близкими к 90°.

Неиспользуемая поверхность пересечения закрывается островками; форма островков определяется пересечением право- и левоповоротных съездов;

Углы островков, направленные навстречу движению, округляются кривыми радиусом 1 м. В вершину центрального островка, расположенного на второстепенной дороге, вписывается кривая радиусом 1,5–2 м.

Для безопасности выполнения левых поворотов с главной дороги на проезжей части при высокой интенсивности движения устраивают дополнительные полосы, отделяемые от полосы транзитного движения направляющими островками или разметкой.

При пересечении и примыкании на дорогах I категории рекомендуется устраивать с применением двухуровневых развязок, с использованием переходно-скоростных полос. Правый поворот рассчитывают с помощью «Коробовых кривых».

Левоповоротные кривые рассчитываются индивидуально, но радиусы кривых не должны быть менее 30 м.

Переходно-скоростные полосы используются автомобилями, съезжающими на дорогу или выезжающими на нее. Полосы торможения дают возможность без помех для основного потока снизить скорость движения перед выездом с дороги, полосы разгона – повысить скорость и, не останавливаясь в процессе движения по участку маневрирования выбрать в основном потоке приемлемый интервал для въезда на дорогу.

Ширину переходно-скоростных полос назначают равной ширине основных полос проезжей части, но не менее 3,5 м.

Согласно СНиП 2.05.02–85 длину переходно-скоростных полос определяют как сумму длин отдельных составляющих их участков:

– длинна полосы разгона 180 м;

– длинна полосы торможения 80 м;

– Длина отгона полосы разгона и торможения, 80 м.

Проектирование пересечений с каплевидными и треугольными островками на второстепенных дорогах

Рисунок 1 – Порядок проектирования пересечений с каплевидным и треугольным островком-указателем на второстепенной дороге

Рекомендуемые параметры каплевидных островков: длина около 25 м, ширина 5–2 м, смещение островка от кромки крайней полосы главной дороги 2–4 м. Рекомендуемые параметры треугольных островков-указателей: смещение островка от кромки крайней полосы главной дороги 1 м, ширина полосы движения между каплевидным и треугольным островками 5 м, стороны островка должны быть, как правило, не менее 5 м и не более 20 м, углы островка выполняются с закруглениями радиусом 0,5 м, ширина полосы движения, примыкающая к треугольному островку справа, с главной дороги на второстепенную принимается равной 4,5 м.

Порядок проектирования следующий:

1. Наносим ось второстепенной дороги (линия 1).

2. Находим на оси точку, расположенную на расстоянии 10 м от кромки главной дороги (точка 2).

3. Проводим через эту точку ось каплевидного островка под углом 5° к оси дороги с наклоном вправо (линия 3).

4. Проводим две вспомогательные линии на расстоянии 1,5 м справа и слева от оси каплевидного островка (линия 4).

5. Проводим две круговые кривые радиусом не менее 12 м так, чтобы каждая из них касалась вспомогательной линии по этапу 4 порядка проектирования и ближайших кромок полос, с которой или на которую происходит съезд на главную дорогу. (дуги 5 и 6)

6. Вычерчиваем очертание передней части островка между этими двумя кривыми по этапу 5 порядка проектирования радиусом 0,75 м.

7. Из того же центра, что и кривая съезда с главной дороги, по этапу 5 проводим кривую, отстоящую от последней на расстоянии 5 м, т.е. определяем границы приближения треугольного островка-указателя. (дуга 7)

8. К кривой по этапу 7 проводим касательную, параллельную оси второстепенной дороги (линия 8).

9. Параллельно кромке главной дороги на расстоянии 1 м проводим линию, определяющую границу приближения треугольного островка. (линия 9)

10. От вершины угла пересечения прямых по этапам 8 и 9 откладываем минимальные длины (по 5 м) сторон треугольного островка и из конца отрезков вычерчиваем сопрягающие кривые радиусом 0,5 м. (дуги 10, их обозначают пунктирной линией)

11. Из тех же центров, что и сопрягающие кривые (этап 10), намечаем дуги радиусом 5 м, определяющие границы приближения кромки полосы к островкам (дуги 11, их обозначают пунктирной линией).

Ближе этих линий коробовая кривая не должна проходить.

12. Параллельно кромке проезжей части главной дороги проводим линию на расстоянии ширины полосы торможения, равной, как правило, ширине основных полос. При необходимости учитывают отделение полосы торможения от основных. (линия 12)

13. Из того же центра, что и дуги 5 и 7, проводим дугу радиусом более дуги 5 на 4,5 м и определяем границу полосы движения, прилегающей к каплевидному островку. (дуга 13)

14. Проводим к дуге 13 касательную, имеющую схождение к оси второстепенной дороги в 5° (линия 14).

15. Рассчитываем коробовую кривую, сопрягающую съезд с главной дороги на второстепенную (см. расчет коробовых кривых), вычерчиваем ее и переносим на пересечение с учетом расположения линий 12, 11 и 14.

(дуга 15)

16. Уточняем параметры и расположение треугольного островка-указателя: проводим линию, параллельную кромке съезда; в углы пересечения этой линии и линий 8 и 9 вписываем кривые радиусом 0,5 м и находим очертания треугольного островка-указателя. (дуга 16)

17. Определяем зону маркировки перед треугольным островком, продолжая линию бортового камня на закруглении и линию кромки основной полосы (дуга 17).

18. К дуге окружности 5 проводим касательную, которая имеет схождение к оси второстепенной дороги под углом 5° и идет параллельно линии 14 (линия 18).

19. Определяем место, где линии 18 и 4 имеют схождение 1,5 м, и вписываем кривую удаленной части каплевидного островка. Вычерчиваем островок. (дуга 19)

20. Выполняем сопряжение кромки второстепенной дороги с линией отгона от ширины 4,5 м к ширине, принятой на перегоне, радиусом не менее 250 м, оставляя прямой участок перед коробовой кривой. (дуга 20)

Разбивку правой части сопряжения второстепенной дороги производим в соответствии с принятой схемой пересечения с учетом наличия или отсутствия полосы разгона.

При проектировании полосы разгона пользуемся приемами третьей части методики (этапы 12–15 и 20‑й порядка проектирования). Треугольный островок в правой части, как правило, не выполняют, чтобы не осложнять понимания пересечения водителями, делающими левый поворот с главной дороги. При разбивке сопряжения учитывают отделение полосы разгона от основной полосы.

Проектирование переходно-скоростных полос на главной дороге для правоповоротных и левоповоротных съездов в одном уровне

1. Переходно-скоростные полосы следует предусматривать на пересечениях и примыканиях в одном уровне в местах съездов на дорогах I–III категорий, в том числе к зданиям и сооружениям, располагаемым в придорожной зоне: на дорогах I категории при интенсивности 50 прив. ед/сут и более съезжающих или въезжающих на дорогу (соответственно для полосы торможения или разгона); на дорогах II и III категорий – при интенсивности 200 прив. ед/сут и более.

На транспортных развязках в разных уровнях переходно-скоростные полосы для съездов, примыкающих к дорогам I–III категорий, являются обязательном элементом независимо от интенсивности движения.

2. Длину переходно-скоростных полос следует принимать по таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Категории дорог |

Предельный угол, %, на |

Длина полос полной ширины, м, для |

Длина отгона полос разгона и |

| спуска |

подъеме |

разгона |

торможения |

торможения, м |

| I‑б и II |

40

20

0

-

-

|

-

-

0

20

40

|

140

160

180

200

230

|

110

105

100

95

90

|

80

80

80

80

80

|

| III |

40

20

0

-

-

|

-

-

0

20

40

|

110

120

130

150

170

|

85

80

75

70

65

|

60

60

60

60

60

|

Данная дорога имеет 1 категорию, с предельным углом на спуске и подъеме 0 0

/00

, с длиной полосы разгона – 180 м, полосы торможения – 100 м, длиной отгона полос – 80.

3. Длина участка L

н

, предназначенная для накопления поворачивающихся автомобилей, определяется по табл. 2.2.

Таблица 2.2

| Интенсивность движения по главной дороге, |

Длина участка L

н

, в зависимости от доли левоповоротного движения с главной дороги, % |

| авт./сут |

10 |

20 |

30 |

40 |

| 2000 |

40 |

40 |

60 |

90 |

| 3000 |

40 |

50 |

70 |

110 |

| 4000 |

50 |

70 |

90 |

130 |

| 5000 |

70 |

90 |

120 |

160 |

| 6000 |

100 |

120 |

160 |

210 |

В данной курсовой работе L

п

= 120 м, т. к. доля левоповоротного движения с главной дороги составляет 20%.

Список литературы

1. Курс лекции «Автомобильные дороги»

2. Автомобильные дороги: СНиП 2.05.02–85. – Введ. 1985–01–01. – М. – 1.

3. Проектирование нежестких дорожных одежд: ОДН 218.046–01 – Введ. 2001–01–01. – М. – 1.

4. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств: ГОСТ Р 52289–2004. – Введ. 2006–01–01. – М.: Изд-во: «РОСДОРНИИ» Росавтодора, 2004.

5. Технические средства организации дорожного движении.

Знаки дорожные.

Общие технические требования: ГОСТ Р 52290–2004. – Введ. – 2006–01–01. – М.: Изд-во: «РОСДОРНИИ» Росавтодора, 2004.

6. Проектирование автомобильных дорог. Часть I. Бабков В.Ф., Андреев О.В. – М.: Транспорт, 1987 – 386 с.

7. Проектирование автомобильных дорог. Часть II. Бабков В.Ф., Андреев О.В. – М.: Транспорт, 1987 – 406 с.

8. Проектирование автомобильных дорог. Красильщиков И.М., Елизаров Л.В. – М.: Транспорт, 1986 – 215 с.

|