Донской Государственный Технический Университет

Кафедра «БЖ и ЗОС»

Курсовой проект

По дисциплине: «Процессы и аппараты защиты окружающей среды»

На тему: «Исследование цилиндрических циклонных аппаратов сухой очистки от пыли в табачном производстве»

Выполнила: ст. гр. БИЭ-51

Проверила: к.т.н., доцент

Петинова М.П.

Ростов-на-Дону

2008 год

Содержание:

1. Введение

2. Основные физико-химические свойства табачной пыли

2.1. Основные положения

2.2. Плотность частиц

2.3. Дисперсный состав табачной пыли

2.4. Смачиваемость частиц

2.5. Пожаро- и взрывоопасность частиц табачной пыли

3. Требования к воздушной среде табачных фабрик. Метеорологические условия воздушной среды в производственных помещениях табачных фабрик

4. Определение количества вредных выделений

5. Организация воздухообмена в производственных помещениях табачных фабрик

5.1. Мероприятия по уменьшению вредных выделений на табачных фабриках

5.2. Организация воздухообмена в производственных помещениях табачно-ферментационных заводов

6. Технологическая часть: обоснование, выбор схемы установки аппаратов, их устройство, конструктивное исполнение, принцип работы

7. Технологический расчет: обоснование кинематических, конструкционных, геометрических параметров аппаратов защиты воздуха

8. Графическая часть: схема установки очистки, два аппарата очистки воздуха (Приложение 1,2,3).

Заключение

Список используемой литературы

Введение.

В данной курсовой работе было проведено изучение табачной фабрики, в частности пыли, которая образуется в этом производстве. Так же целью работы было определить эффективность пылеочистки выбранного оборудования.

Различают два вида табачных предприятий: табачные фабрики, где происходит изготовление табачных изделий — папирос, сигарет и др., и табачно-ферментационные предприятия, где осуществляется специальная обработка табачного сырья, полученного от сельскохозяйственных предприятий, — ферментация

На табачных фабриках применяется единая технологическая схема, основанная на поточности производства, его комплексной механизации и автоматизации. В то же время почти на каждой табачной фабрике имеются особенности организации технологического процесса, которые объясняются различием в расположении производственных помещений, оснащенностью различным оборудованием и др. Это должно быть учтено при разработке и реконструкции систем вентиляции и кондиционирования.

Технологический процесс на табачных фабриках состоит из трех потоков — подготовки табачного сырья, изготовления сигарет, изготовления папирос. Перемещение табачного сырья с первого потока на второй и на третий, а также внутри потоков производится, как правило, системами пневмотранспорта. На табачных фабриках основными производственными цехами являются табачный, сигаретный и папиросный.

Технологический процесс на табачных фабриках сопровождается выделением вредных веществ, а также избыточной теплоты. Основная вредность табачного производства — табачная пыль, выделение которой происходит на всех его участках. В процессе тепловой обработки и увлажнения табака выделяются теплота, влага, а также пары никотина и метилового спирта. Бумажная пыль образуется в бобинорезательном и бумагорезательном отделениях, а также в сигаретном и печатном цехах.

В табачном цехе происходит увлажнение, расщипка и резание табака. Конечной продукцией цеха является резаный табак.

На современных табачных фабриках кипы листового табака, разделенные на несколько частей, поступают в барабаны прямого кондиционирования листового табака. В этом оборудовании совмещается его увлажнение и расщипка.

На некоторых фабриках еще применяют увлажнение листового табака в камерах и его расщипку в барабанах. Для резания табака сейчас в основном применяют ротационные станки, в которых резание производится с помощью вращающейся головки, имеющей несколько ножей. Резаный табак подается в силоса системой пневмотранспорта. В табачном цехе происходит выделение табачной пыли при распаковке кип, а также из-за неплотностей в узлах оборудования и коммуникаций на отдельных участках.

Сигаретный цех.

Сигареты в основном изготавливают на высокопроизводительных сигаретных машинах-автоматах различных конструкций. Подача резаного табака в дистрибуторы сигаретных машин производится как правило пневматически. В сигаретных цехах запыленность обычно ниже, чем в папиросных, и при соблюдении технологических требований не превышает ПДК.

Источниками тепловыделения в цехе являются электродвигатели производственного оборудования, а в летнее время также солнечная Радиация. Тепловыделения происходят и от людей. Влаговыделения незначительны. Их источниками являются люди.

Папиросный цех.

Папиросное производство оснащено папиросонабивными машинами МКБФ, имеющими большое число источников пылевыделения.

Запыленность воздуха в папиросных цехах весьма различна. При пневматической подаче табака к машинам и достаточной герметизации узла питания машин и других точек пневмоподачи она незначительно превышает ПДК. Запыленность воздуха значительно выше при ручном перемешивании табака в бункере, что имеет место на некоторых фабриках, а также при ручной загрузке машин.

В печатном цехе основной вредностью является бумажная пыль, выделяющаяся при изготовлении заготовок для упаковки папирос и сигарет, а также пары растворителей, испаряющиеся при высыхании красок.

2. Основные физико-химические свойства пыли

К основным физико-химическим свойствам пыли относят ее дисперсность, т. е. степень измельчения, строение частиц, плотность, удельную поверхность, нижний и верхний пределы взрыва, электрические свойства и др.

Знание этих свойств позволяет судить о степени опасности в санитарно-гигиеническом отношении данной пыли, способности пыли образовывать взрывоопасные концентрации с воздухом, более или менее длительное время находиться в воздухе во взвешенном состоянии и т. д. Наконец, знание этих характеристик пыли совершенно необходимо для выбора методов и устройств для пылеулавливания, а также для применения технологических решений по уменьшению пылеобразования и пылевыделения.

2.1. Основные положения

В технике и в повседневной жизни постоянно приходится сталкиваться с веществами, находящимися в измельченном состоянии. Целью многих технологических процессов является раздробление твердых веществ для приведения их в пылевидное состояние.

В других случаях материал подвергается частичному распылению вследствие особенностей технологического процесса, обычно из-за несовершенства его, а также из-за особенностей обрабатываемого сырья. Значительное измельчение наблюдается при транспортировке материалов в результате трения о стенки пневмопроводов в системах пневмотранспорта, при перегрузке и т. д. Эти потери весьма ощутимы.

Например, при производстве табачных изделий до 1 %, а по некоторым данным до 2 % табака, поступающего в производство, подвергается измельчению и в значительной мере превращается в пыль. В данном случае образовавшаяся пыль является побочным продуктом производства. Эта пыль — чистые потери для производства, поскольку она непосредственно, без переработки для производства табачных изделий, не может быть использована.

Для правильного выбора пылеулавливающего оборудования, разработки новых и совершенствования существующих пылеулавливающих устройств, а также для проведения технологических мероприятий по уменьшению пылеобразования и пылевыделения необходимо знать основные свойства пыли.

Здесь рассматриваются общие понятия о пыли, основные закономерности движения и осаждения пыли, общие ее характеристики и физико-химические свойства, а также методы их определения.

2.2. Плотность частиц

Табачная пыль обладает малой плотностью и значительной парусностью, что способствует ее распространению даже незначительным током воздуха. Вредность пыли зависит от ее токсичности, размера частиц и концентрации в воздухе рабочей зоны. Табачная пыль содержит комплекс токсичных химических ингредиентов, основной из которых — никотин. Он обнаружен во всех пробах пыли и составляет от 0,81 % до 2,70% от массы пыли. Табачная пыль содержит также аммиак, фенолы, эфирные масла и др.

Входящие в состав пыли вредные вещества поражают сердечнососудистую систему человека, его дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, нервную систему, органы зрения и др. Вдыхаемая табачная пыль насыщает организм никотином в пятнадцать раз сильнее, чем такое же количество выкуренного табака с тем же содержанием никотина.

Табачная пыль многокомпонентна. Она состоит из органической части (измельченные части растения) и минеральной (элементы почвы, попавшие на табак при его выращивании и первичной обработке).

Содержание минеральных примесей в табачной пыли изменяется по ходу технологического процесса. В пыли после пневмотранспортных установок листового табака минеральных примесей содержится около половины от общей массы. В пыли после пневмотранспортных установок резаного табака содержание этих частиц составляет примерно 2-4%. На одной и той же фабрике состав табачной пыли не остается постоянным, а изменяется в зависимости от качества сырья, его запыленности, технологии производства, параметров воздуха и т. д.

На (рис. 1,а) показана микрофотография табачной пыли, отобранной в системе пневмотранспорта листового табака. Очертания пылевых частиц на ней более резкие, чем очертания частиц, отобранных в системе пневмотранспорта резаного табака (рис. 1, б). Объясняется это тем, что в процессе обработки и перемещения сырья сглаживаются неровности краев частиц.

Рис. 1. Микрофотографии табачной пыли: а — после рукавных фильтров системы пневмотранспорта листового табака; б — после рукавных фильтров системы пневмотранспорта резаного табака.

Плотность табачной пыли по данным, приведенным в различных источниках, составляет от 1,3 до 1,85 г/см3. Среднее значение плотности пыли, отобранной на табачных фабриках в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Армавире, составляет 1,78 г/см3.

Скорости витания частиц табачной пыли, имеющей плотность 1,78 г/см3, приведены ниже.

Таблица 1.

Диаметр частиц, мкм Скорость витания, см/с

До 5 До 0,9

5-10 0,9-3,7

10-20 3,7-18

20-30 18-28

30-40 28-48

40-50 48-78

50-60 78-92

Свыше 60 Свыше 92

Спектральный анализ табачной пыли показал наличие в ней кремния, кальция, магния, меди, титана, марганца, алюминия, железа, хрома, натрия и др.

2.3

Дисперсный состав пыли

Табачная пыль, как и другие промышленные пыли, полидисперсна, т. е. состоит из частиц различного размера. Дисперсный состав табачной пыли определен с помощью центробежной воздушной сепарации на приборе «Бако». Дисперсный состав пыли подчиняется логарифмически нормальному закону распределения частиц по размерам.

На (рис. 2,а) показан дисперсный состав табачной пыли (геля), осевшей в папиросных цехах ряда табачных фабрик. Более значительное содержание мелких фракций в пыли говорит о большем измельчении вследствие меньшей влажности сырья на данной фабрике. Дисперсный состав пыли также зависит от места отбора: более крупные фракции осаждаются ближе к источнику пылеобразования.

На (рис.2,б) представлен дисперсный состав пыли, отобранной в системах пневмотранспорта листового табака. Доля мелких фракций здесь несколько выше, чем на предыдущем графике.

Удельная поверхность табачной пыли составляет от 1810 см2/г (осажденная в циклоне I ступени очистки) до 7260 см2/г (витающая в воздухе папиросного цеха). Условный средний диаметр частиц пыли составляет соответственно от 18,5 до 4,64 мкм. При увеличении удельной поверхности частиц повышается их химическая и физическая активность.

|

| Рис 2. Дисперсный состав табачной пыли: а — осевшей в папиросных цехах табачных фабрик: 1 — Ростовской; 2 — Армавирской; 3 — Краснодарского комбината; 4 — «Дуката»; 5 — «Явы»; б — отобранной из системы пневмотранспорта листового табака фабрик: 1 —Ростовской; 2 — Армавирской; 3 — Краснодарского комбината; 4 — «Дуката». |

2.4

Смачиваемость частиц

Влажность пыли отличается от влажности листового и резаного табака. На основании исследований построены изотермы сорбции для образцов пыли (рис. 3). При изменении относительной влажности воздуха от 50% до 75% влажность табачной пыли изменяется от 7,5% до 8,5%. ПДК табачной пыли в воздухе рабочей зоны — 3 мг/м3 .

Другими вредными выделениями табачного производства являются избыточная конвективная и лучистая теплота, влага, а также метиловый спирт и бумажная пыль.

|

|

| Рис 3. Изотермы сорбции табачной пыли на фабриках: 1 — Ростовской; 2 — Армавирской; 3 — «Дукате»; 4 — Краснодарском комбинате. |

| Метиловый спирт (метанол, древесный спирт): температура кипения — 65 °С, в производственных условиях поступление в организм возможно через легкие в виде паров. Хроническое отравление наступает медленно, при вдыхании паров и сопровождается раздражением слизистых оболочек, головными болями, звоном в ушах расстройством зрения. |

2.5

Пожаро- и взрывоопасность частиц пыли

Температура воспламенения табачной пыли в состоянии аэровзвеси — 988 °С. Нижний концентрационной предел распространения пламени (НКПРП) табачной пыли равен 68,0 и 101 г/м3. Разные значения объясняются тем, что исследованная пыль имела различный фракционный состав, влажность и зольность. Такая концентрация табачной пыли в воздухе в производственных условиях не встречается. Поэтому табачную пыль к числу взрывоопасных не относят. Реальна пожарная опасность табачной пыли. Обладая низкой температурой воспламенения, пыль (гель), осевшая на поверхности с высокой температурой, может воспламениться и вызвать пожар. Пожароопасность табачной пыли должна постоянно учитываться. Необходимо также принять меры против статического электричества.

3. Требования к воздушной среде табачных фабрик. Метеорологические условия воздушной среды в производственных помещениях табачных фабрик.

В производственных помещениях табачных фабрик необходимо поддерживать определенную влажность, а также температуру и подвижность воздуха, наиболее благоприятные для переработки табачного сырья и изготовления табачных изделий, соответствующих стандартам.

Параметры воздушной среды, оптимальные для технологического процесса, не должны выходить за пределы, допускаемые санитарными нормами.

С учетом технологических и санитарно-гигиенических требований могут быть приняты условия воздушной среды в кондиционируемых помещениях табачных фабрик .

Параметры воздуха, приведенные в табл. 2, относятся к холодному и переходному периоду (1Н < 8 °С).

В теплый период года относительная влажность и скорость воздуха должны поддерживаться на таком же уровне. Температура воздуха для районов с расчетной наружной температурой t н < 25 °С может быть принята такой же, как в табл. 2 . Для районов с более высоким значением 1Н температура воздуха в кондиционируемых помещениях определяется из соотношения 1В > 1н-7 °С. Более значительный перепад температуры наружного воздуха и воздуха в помещении может привести к простудным заболеваниям.

В литературе приводятся значения относительной влажности и скорости воздуха для табачных фабрик, на 5-10% и 0,1-0,2 м/с отличающиеся от приведенных в табл. 2.

Параметры воздуха в рабочей зоне некондиционируемых помещений принимают в соответствии с требованиями. На складах табака относительная влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 70%.

Таблица 2. Параметры воздуха в рабочей зоне кондиционируемых производственных помещений табачных фабрик

Производственные помещения Температура, •с Относительная влажность, % Скорость, м/с

Табачный цех 18 70 0,5

Сигаретный цех 18 65 0,5

Папиросный цех 18 65 0,5

Печатный цех 18 65 -

4. Определение количества вредных выделений

Количество выделяющейся табачной пыли можно определить ве-совым методом. Известно, что до 2% (по массе) листового табака, поступающего в производство в ходе технологического процесса, превращается в табачную пыль. Однако данные о количестве образо-вавшейся пыли не могут быть использованы для расчета общеобмен-ной вентиляции, так как неизвестно соотношение между количеством осевшей пыли и пыли, находящейся во взвешенном состоянии. Кро¬ме того, общеобменная вентиляция неэффективна при борьбе с пылевыделениями, и они должны быть локализованы главным образом местными отсосами.

Расчет общеобменной вентиляции, функции которой в производ-ственных цехах осуществляет система кондиционирования, выполняют по избыточной теплоте и влаге, т. е. вредностям, которые ассимили-руются и удаляются в основном при помощи общеобменной вентиля-ции.

Тепловыделения в цехах табачных фабрик складываются из теп¬ловыделений от оборудования, остывающего табака, людей, солнеч¬ной радиации в теплое время года, искусственного освещения. Повышенную температуру имеют поверхности увлажнительных барабанов и камер, установленных в табачном цехе. Согласно сани-тарным нормам температура нагретых поверхностей должна быть не выше 45 °С. Это обеспечивается эффективной изоляцией. Количе¬ство теплоты, выделяющейся от нагретой поверхности, определяют по зависимостям теплопередачи и построенным по ним графикам. Там же приведены зависимости для определе¬ния тепловыделений от производственного оборудования, электродви¬гателей, искусственного освещения, людей.

Тепловыделения от табака. Табак после увлажнения имеет тем-пературу около 50 °С. Подвергаясь дальнейшей обработке в табач¬ном цехе, он отдает теплоту и охлаждается до температуры окружа¬ющего воздуха. Процесс охлаждения до этой температуры продолжа¬ется примерно один час.

Количество теплоты Q , кДж, выделяющейся от остывающего табака, можно определить по формуле:

Q = G Т *c(t T -t B ), (1)

где G T — массовый расход табака, кг/ч;

с — удельная массовая теплоемкость табака, принимаемая 2,2

кДж/(кг-К);

tT , — температура табака, принимаемая 50 °С;

tB — температура воздуха в цехе, принимаемая 18-20 °С.

Тепловыделения от вагонетки с увлажненным табаком емкостью 600 кг составляют примерно 63000 кДж, в том числе тепловыделения от табака 37000 кДж.

Тепловой баланс производственных помещений табачных фабрик

Теплопоступления в цех могут быть выражены следующим обра¬зом:

Q = Q1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 + Q5 + Q6 + Q 7 + Q8 )

где Q1 — тепловыделения от электродвигателей производственного оборудования, Вт;

Q 2 — тепловыделения от нагретых поверхностей оборудования, Вт;

Q 3 — тепловыделения от остывающего табака, Вт;

Q 4 — тепловыделения от людей, Вт;

Q 5 — тепловыделения от солнечной радиации, Вт (в летний период);

Q6 — тепловыделения от искусственного освещения, Вт;

Q 7 — теплопоступления через наружные ограждения, Вт;

Q 8 — теплопоступления с инфильтрирующимся воздухом, Вт. Указанные выше виды теплопоступлений имеются не во всех це¬хах. Так, тепловыделения от остывающего табака поступают лишь в воздух табачного цеха.

Влаговыделения. В производственных помещениях табачных фаб¬рик влага выделяется от людей во всех производственных помещени¬ях, а от табака — практически только в помещениях табачного цеха.

Влаговыделения от табака. Табак, увлажненный в барабане или камере, после выгрузки теряет около 1 % влаги.

Среднечасовые влаговыделения табака, кг/ч, определяются по формуле:

W=[G T *(w 1 -w 2 )]/[n(100-w 2 )]

где G T — масса влажного табака (за рабочий день), кг;

W1 — относительная влажность табака, выходящего из камеры, %;

W 2 — относительная влажность остывшего табака, %;

п — число часов работы в течение рабочего дня.

Воздухообмен в производственных и вспомогательных помещениях табачных фабрик определяют, пользуясь методикой и зависимостя¬ми.

5. Организация воздухообмена в производственных помещениях табачных фабрик

Схема организации воздухообмена разрабатывается с учетом од¬новременного проведения технологических мероприятий, позволяю¬щих ликвидировать или по крайней мере уменьшить выделение вред¬ностей в воздух производственных помещений.

Поддержание требуемой температуры и относительной влажности воздуха, которое в основных производственных цехах обеспечивается системами кондиционирования, способствует уменьшению запы¬ленности. При указанных параметрах значительно уменьшается об¬разование пыли и ее выделение в помещение.

Основную роль в уменьшении запыленности воздуха в производ¬ственных помещениях играет местная вентиляция. В помещениях, оборудованных общеобменной вентиляцией, но лишенных местных отсосов от источников интенсивного пылевыделения, запыленность воздуха значительна, несмотря на многократный воздухообмен в помещении.

В большинстве производственных помещений табачных фабрик сочетается местная и общеобменная вентиляция.

Общеобменная вентиляция осуществляет ассимиляцию и удаление из помещений избыточной теплоты, влаги, паров и частично пыли.

Основная часть пыли, выделяющейся при технологических процессах, должна удаляться местными отсосами. Это требование обыч¬но достаточно полно осуществляется в табачном и сигаретном цехах.

В производственных помещениях для повышения общей культуры производства и предотвращения вторичного пылеобразования необходимо оборудовать систему централизованной вакуумной пылеуборки. Уменьшению пылеобразования способствуют также технологичес¬кие мероприятия.

Источники выделения вредностей в цехах табачных фабрик нахо¬дятся, как правило, в нижней зоне. В этой зоне отмечается и более значительная концентрация вредностей, хотя, запыленность воздуха по высоте изменяется не резко. Так, на высоте 1,6; 2,0; 3,0; 3,7 м запыленность составляла соответственно в одном опыте — 5,0; 4,8; 4,0; 4,1, в другом — 5,5; 5,3; 5,5; 5,2, в третьем — 5,0; 5,3; 4,0; 4,4 мг/м 3 .

В производственных помещениях, имеющих пылевыделения, в том числе в основных цехах табачных фабрик, воздух должен подаваться в верхнюю зону.

Удаление воздуха, насыщенного табачной пылью, производится с помощью местных отсосов непосредственно от оборудования, где выделяется пыль. В помещениях, где по технологическим причинам нет местных отсосов, например в папиросном цехе, удаление воздуха общеобменной вытяжной вентиляцией должно производиться из рабочей зоны, где концентрация пыли выше, чем в верхней зоне.

Отмечено, что на зарубежных табачных фабриках забор воздуха общеобменной системой производится на высоте 0,5 м от пола. Та¬кая схема создает определенное направление движения воздуха в помещении и способствует выравниванию его температуры.

Системы кондиционирования выполняют роль общеобменной вентиляции в основных производственных цехах табачных фабрик — табачном, папиросном, сигаретном, во многих случаях — в печат¬ном. В остальных производственных помещениях действует обычная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Естественная вентиляция на табачных фабриках имеет ограничен¬ное применение. В административных и вспомогательных помещениях используют канальные гравитационные системы, удаляющие воздух из помещений. Приток воздуха осуществляется через открывающие¬ся проемы и неплотности ограждений.

При проектировании вентиляции табачных фабрик нужно решить ряд вопросов, часть которых обусловлена характером выделяющихся вредностей:

как подавать воздух в вентилируемые помещения — со-средоточенно или с помощью равномерно распределенных приточ-ных насадков;

на каком уровне расположить приточные и вытяжные отверстия; какие типы местных отсосов применять и где их распола-гать;

как избежать распространения вредных выделений в другие помещения и т. п.

Для экономии энергетических ресурсов на табачных фабриках применяют рециркуляцию воздуха в системах кондиционирования. При рециркуляции количество наружного свежего воздуха должно состав¬лять не менее 10% общего воздухообмена.

Ограничение предела скорости воздуха в производственных поме¬щениях табачных фабрик до 0,5 м/с требует применения таких воз¬духораспределительных устройств, которые не создают интенсивных воздушных струй в помещении и обеспечивают равномерное распре¬деление воздуха и быстрое затухание его скорости вблизи приточно¬го отверстия. Из этих соображений в цехах табачных фабрик не до¬пускается применение сосредоточенной подачи воздуха. Для его раздачи применяют насадки, обеспечивающие равномерное распределе¬ние воздуха, а также перфорированные воздуховоды и перфорирован¬ные потолки и панели.

5.1. Мероприятия по уменьшению вредных выделений на табачных фабриках

Практически на каждой табачной фабрике имеются реальные возможности уменьшения вредных выделений в окружающую среду. Одновременно может быть достигнуто уменьшение потерь ценного сырья.

К основным мероприятиям относятся:

— оборудование с температурой поверхности свыше 45 °С должно быть изолировано;

— оборудование, при эксплуатации которого происходит выделение влаги, необходимо укрыть;

— оборудование или части его, являющиеся источником выделения пыли, необходимо укрыть и максимально герметизировать. Процессы, сопровождающиеся интенсивным выделением пыли, должны как правило осуществляться без участия в них людей;

— для перемещения пылящих материалов должен применяться пневмотранспорт;

— технологическое оборудование, выделяющее теплоту, газы, пыль, Должно иметь встроенные местные отсосы;

— для увлажнения и резки табака должны применяться барабаны прямого кондиционирования листового табака, в которых совмещаются обе эти операции;

— табак должен, как правило, храниться на складах, оборудованных системой механической вентиляции;

— в производственных помещениях табачных фабрик должна применяться централизованная вакуумная пылеуборка, исключающая вторичное пылеобразование и облегчающая труд.

Мероприятия по снижению выделений пыли и других вредностей должны проводиться комплексно: необходимо совершенствование технологии, вентиляции и кондиционирования, очистки воздуха.

Большинство этих мероприятий не требует значительных материальных затрат и применения сложного и дорогостоящего оборудования.

Поддержание оптимального режима воздушной среды способствует выработке табачных изделий высокого качества. Таким образом, расходы, связанные с совершенствованием систем вентиляции, оправданы также экономически. При проектировании и эксплуатации вентиляционных систем табачных фабрик должен бьпъ учтен передовой зарубежный опыт.

5.2. Организация воздухообмена в производственных помещениях табачно-ферментационных заводов

В производственных помещениях табачно-ферментационных пред-приятий обычно применяют общеобменную вентиляцию с механичес¬ким побуждением в сочетании с местной. В ряде производственных помещений, например в отделении послеферментационной обработ¬ки, роль общеобменной вентиляции выполняют системы кондицио¬нирования. Естественная вентиляция на табачно-ферментационных предприятиях находит ограничен¬ное применение.

Наиболее значительные концен¬трации пыли наблюдаются в ниж¬ней зоне. Приточный воздух подается в верхнюю зону рассеянно. В производственных помещениях подвижность воздуха не должна превышать 0,5 м/с, для того чтобы не препятствовать осаж¬дению пыли и не вызывать вторич¬ного пылеобразования.

Удаление воздуха из помещений системами общеобменной вентиляции может происходить сосредото¬ченно и рассредоточенно. Сосредоточенная вытяжка, распространенная на табачно-ферментационных предприятиях, осуществляется обычно в нескольких точках помеще¬ния с помощью крышных вентиляторов. Рассредоточенное удаление воздуха происходит равномерно через отверстия в вытяжных возду¬ховодах. На участке ЛПТФ значительное количество воздуха удаляется системами пневмотранспорта листового табака.

Приточные системы вентиляции обычно выполняют также функ¬ции воздушного отопления.

На ферментационных предприятиях получают широкое примене¬ние укрытия, ограждающие отдельные узлы машин, при работе кото¬рых происходит интенсивное выделение вредностей. Широко распро-страненные зонты целесообразно применять для удаления нагретых газов и паров, а также при их совместном выделении с легкой пы¬лью. Для удаления пыли в изотермических условиях зонт непригоден.

На табачно-ферментационных предприятиях в качестве открытых воздухоприемников для обеспыливания воздушной среды широко применяются всасывающие панели различных типов. При обеспыливании рабочей зоны целе¬сообразна располагать входное сечение открытого отсоса ниже уровня пылеобразования. Направление воздушного потока вниз препятству¬ет подъему пылевых частиц в зону дыхания работающих.

Отделение ферментации табака. Вотделении происходят значительные тепло-и влаговыделения. Вентиляционная система должна поддерживать tB = 18 °С, а относительную влажность — до 60%.

На современных табачно-ферментационных заводах, оснащенных линиями непрерывной ферментации УНД или поточными линиями ферментации ПФЛ, приток воздуха осуществляется общеобменными системами, а его удаление - крышными вентиляторами.

Для улавливания нагретых паров и газов, выделяющихся из установки ПФЛ при заталкивании вагонеток, над входным проемом ферментационных линий (габаритные размеры проема — 3650x3600 мм) устанавливаются воздухоприемники местной вытяжной вентиляции. Местные отсосы выполнены в виде спаренных зонтов расположенных над проемом. Вытяжка воздуха осуществляется крышным вентилятором . Вентилятор включается одновременно с механизмом подъема шторы, закрывающей проем, и отключается при его остановке. Для повышения эффективности отсосов к зонтам с боков подвешиваются брезентовые шторки, натяжение которых обеспечивается прикрепленными к ним грузами.

6. Технологическая часть: обоснование, выбор схемы установки аппаратов, их устройство, конструктивное исполнение, принцип работы.

На табачных фабриках очистке от табачной пыли подвергается воздух следующих систем: пневмотранспорта листового и резаного табака; поступающий от местных отсосов, установленных у технологического оборудования; наружный приточный и рециркуляционный воздух систем кондиционирования.

Системы пневмотранспорта выполняют на табачных фабриках технологические функции (перемещение табачного сырья). Воздух, поступающий от этих систем, имеет высокое начальное содержание пыли. Содержание пыли в воздухе от систем пневмотранспорта листового табака — около 4300 мг/м 3 , а от систем резаного табака — до 17000 мг/м 3.

Содержание пыли в воздухе от местных вытяжных систем составляло 35 мг/м 3 .

Содержание пыли в наружном приточном воздухе составляет обыч¬но 1-2 мг/м3. В рециркуляционном воздухе после очистки содержа¬ние пыли не должно превышать 30% от ПДК, т. е. 0,9 мг/м3 .

Указанные концентрации должны быть учтены при выборе пыле-улавливающего оборудования и схем очистки.

Для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах кондиционирования и общеобменной приточной вентиляции табач¬ных фабрик применяют воздушные фильтры — масляные ячейковые и самоочищающиеся. Для повышения эффек¬тивности очистки рециркуляционного воздуха перспективно исполь¬зование искусственной ионизации.

При выборе оборудования для очистки выбросов от табачной пыли нужно учитывать особенности данной пыли: гидрофильность, малую плотность, значительную парусность, многокомпонентность и др. В настоящее время для очистки выбросов от табачной пыли применя¬ют два вида пылеулавливающего оборудования — циклоны и рукав¬ные фильтры.

Циклоны даже самых совершенных конструкций нецелесообразно применять в качестве единственной ступени очистки в связи с тем, что они не обеспечивают эффективное улавливание тонких фракций пыли. В то же время вполне рационально применять циклоны на первой ступени очистки, до рукавных фильтров.

В качестве единственной ступени, а при двухступенчатой очистке на II ступени на табачных фабриках обычно используют рукавные фильтры всасывающего типа. Широко распространены всасывающие фильтры ФВ.

В настоящее время в рукавных фильтрах в качестве фильтроваль¬ной ткани применяют главным образом сукно № 2. Эта ткань не в полной мере соответствует особенностям табачной пыли, в частно¬сти наличию в ней минерального компонента. Улучшение очистки воздуха в рукавных фильтрах может быть достигнуто при примене¬нии фильтровальной ткани из синтетических материалов.

Лучшими показателями обладает ткань из нитрона (наибольшая пылеемкость при относительно низком гидравли¬ческом сопротивлении). Данная ткань может быть рекомендована для применения в рукавных фильтрах при очистке воздуха от табачной пыли. Испыта¬ния рукавных фильтров ФВ, оснащенных фильтровальной тканью из нитрона, проведенные в производственных условиях, показали, что степень очистки составила в среднем 99,9% по сравнению с 99,2% при использовании сукна № 2.

При одноступенчатой очистке воздуха от пневмотранспорта листового и резаного табака в качестве единственной ступени применяется рукавный фильтр. При начальной запыленности воздуха около 5000-20000 мг/м3 и эффективности рукавного фильтра 99% остаточная запыленность будет 50-200 мг/м3 , что недопустимо исходя из экологических требований. Таким образом, в установках очистки воздуха от пневмотранспорта листового и резаного табака необходимо применять двухступенчатую схему: I ступень — циклон, II ступень — рукавный фильтр. Благодаря этому уменьшается из-нос фильтровальной ткани. Дополнительные затраты, связанные с устройством второй ступени, оправдывают себя также экономичес¬ки.

Рукавные фильтры типа ФРО-5000

Корпус фильтра разделен на секции, внутри размещены открытые снизу рукава. Нижняя часть рукавов прикреплена к решетке. Сверху заглушены крышками, прикрепленными к раме подвеса. Газ поступает в рукава снизу. Пыль осаждается на внутренней мосты рукавов.

Удаление осадка пыли с внутренней поверхности рукавов осуществляется обратной продувкой очищенным газом с помощью вентилятора. Для переключения секций на продувку в них предусмотрены два дроссельных клапана: один на коллекторе очищенного газа, другой — на продувочном коллекторе. Во время регенера¬ции дроссель секции на коллекторе очищенного газа зак¬рыт, а на продувочном коллекторе — открыт. Переклю¬чение потоков неочищенного и чистого газа при обрат¬ной продувке производится с помощью дроссельных заслонок с пневмоцилиндрами, работающими при дав¬лении 0,5 МПа (5 кгс/см2).

Корпус фильтров изготовлен из углеродистой стали, бункер — из коррозионностойкой стали.

Фильтры устанавливают в здании. Фильтр ФР-5000 может быть размещен и на открытом воздухе, но при этом верх фильтра закрывают утепленным шатром, а бункерную часть располагают в утеплен¬ном помещении.

Циклоны

являются одними из простейших пылеулавливающих устройств.

Осаждение пыли в циклонах происходит под действием центробежной силы.

Запыленный газ по воздуховоду подается в цилиндрическую часть циклона где за счет тангенциального ввода приобретает вихревое движение. Частицы пыли под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам циклона и ссыпаются по конической его части к разгрузочному отверстию. Обеспыленный воздух отводится из циклона через верхний патрубок.

7. Технологический расчет: обоснование кинематических, конструкционных, геометрических параметров аппаратов защиты воздуха

Расчёт циклона ЦН-15

ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЦИКЛОНОВ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

-количество очищаемого газа - Q

= 1.4 м3

/с;

-плотность газа при рабочих условиях - r

= 0,89 кг/м3

;

-вязкость газа - m

= 22,2×10-6

Н×с/м2

;

-плотность частиц пыли - r

ч

= 1750 кг/м3

;

-плотность пыли – d

П

= 25 мкм;

-дисперсность пыли - lg

s

ч

= 0,6;

-входная концентрация пыли – Свх

= 80 г/м3

.

- требуемая эффективность очистки газа от пыли не менее h

= 0.87

Расчеты могут показать, что при заданных условиях невозможно обеспечить требуемое значение коэффициента очистки газов, или при этом имеют место чрезмерные потери давления. В этом случае только экономический расчет различных аппаратов пылеулавливания может установить их оптимальные параметры.

Расчет

:

Задаёмся типом циклона и определяем оптимальную скорость газа wопт

, в сечении циклона диаметром Д.

Таблица 1

| Тип циклона |

ЦН-24

|

ЦН-15 |

ЦН-11 |

СДКЦН-33 |

СКЦН-34 |

Сдкцн-34 |

Оптимальная

Скорость, wопт

м/с

|

4,5 |

3,5 |

3,5 |

2,0 |

1,7

|

2,0 |

Выберем циклон ЦН-15, оптимальная скорость газа, в котором wопт

= 3,5 м/с.

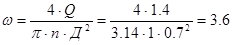

Определяем диаметр циклона, м. :

Ближайшим стандартным сечением является сечение в 700 мм.

По выбранному диаметру находим действительную скорость движения газа в циклоне, м/с

м/с, м/с,

где n – число циклонов.

Действительная скорость движения газа в циклоне не должна отклоняться от оптимальной более чем на 15%.

Вычисляем коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона:

где К1

– поправочный коэффициент на диаметр циклона (таблица 2);

К2

- поправочный коэффициент на запыленность газа (таблица 3);

500

– коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона диаметром 500 мм.

500

– коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона диаметром 500 мм.

Таблица 2

Значение коэффициента К 1, для диаметров в (мм) циклона

| Тип циклона ( К1 ) |

150 |

200 |

300 |

500 |

| ЦН-11 |

0,94 |

0,95 |

0,96 |

1,0 |

| ЦН-15 .ЦН-15У, ЦН-24 |

0,85 |

А§0_ |

0,93 |

1,0 |

Таблица 3.

Значение коэффициента К2

на запыленность газа при С вх ,г/м

3

| Тип циклона |

0 |

10 |

20 |

40 |

80 |

120 |

150 |

| ЦН11 |

1 |

0.96 |

0.94 |

0.92 |

0.90 |

0.87 |

0.5 |

| ЦН15 |

1 |

0.93 |

0.92 |

0.91 |

0.90 |

0.87 |

0.86 |

| ЦН24 |

1 |

0.95 |

0,93 |

0.92 |

0.90 |

0.87 |

0.86 |

| СДК-ЦН-34 |

1 |

0.98 |

0.947 |

0.93 |

0.915 |

0.91 |

0.90 |

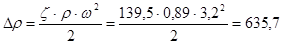

Определяем гидравлическое сопротивление циклона:

Па Па

где р

и ω

соответственно плотность и скорость воздуха в расчетном сечении аппарата; 500

-коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона диаметром 500мм, Значение 500

-коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона диаметром 500мм, Значение  500

выбирают из таблицы 4.

500

выбирают из таблицы 4.

Таблица 4.

| Тип циклона |

500

при выхлопе в атмосферу

500

при выхлопе в атмосферу |

500

при выхлопе в гидравлическую сеть

500

при выхлопе в гидравлическую сеть |

| ЦН-11 |

250 |

245 |

| ЦН -15 |

163 |

155 |

| ЦН-24 |

80 |

75 |

По таблице 5 определяем значение параметров пыли  и lg

s

h

:

и lg

s

h

:

Таблица 5.

| Тип циклона |

ЦН-15 |

ЦН-15У |

ЦН-24 |

|

4,5 |

6,0 |

8,5 |

| lg

s

h

|

0,352 |

0,283 |

0,308 |

Для выбранного типа циклона -  =4.5 мкм lg

s

h

=0.352 =4.5 мкм lg

s

h

=0.352

Ввиду того, что значения  , приведенные в таблице 5, определены по условиям работы типового циклона (Дт

= 0,6 м; r

т

= 1930 кг/м3

; m

т

= 22,2×10-6

; wт

= 3,5 м/с), необходимо учесть влияние отклонений условий работы от типовых на величину d50

: , приведенные в таблице 5, определены по условиям работы типового циклона (Дт

= 0,6 м; r

т

= 1930 кг/м3

; m

т

= 22,2×10-6

; wт

= 3,5 м/с), необходимо учесть влияние отклонений условий работы от типовых на величину d50

:

мкм мкм

Рассчитываем параметр Х:

Таблица 6

| Х. |

-2,70 |

-2,0 |

-1,8 |

-1,6 |

-1,4 |

-1,2 |

| Ф (х) |

-0,0035 |

-0,0228 |

-0,0359 |

-0,0548 |

-0,0808 |

-0,1151 |

| Х. |

-1,0 |

-0,8 |

-0,6 |

-0,4 |

-0,2 |

| Ф (х) |

0,1587 |

0,2119 |

0,2743 |

0,3446 |

0,4207 |

| Х. |

0 |

0,2 |

0,4 |

0,4 |

0,8 |

1,0 |

| Ф (х) |

0,5000 |

0,5793 |

0,6554 |

0,7257 |

0,7881 |

0,8413 |

| Х. |

1,2 |

1,4 |

1,6 |

1,8 |

2,0 |

2,7 |

| Ф (х) |

0,8849 |

0,9192 |

0,9452 |

0,9641 |

0,9772 |

0,9965 |

по табл. 6 находим значение параметра Ф(x):

Ф(x)=0.8413

Определяем степень эффективности очистки газа в циклоне:

Расчетное значение h

= 0,92 больше необходимого условия

h

= 0,87, таким образом циклон выбран верно.

Расчёт рукавного фильтра.

Исходные данные: Расход очищаемых газов- 350·  ; температура очищаемых газов- 250 ⁰С; плотность пыли – 2,6· ; температура очищаемых газов- 250 ⁰С; плотность пыли – 2,6· ; концентрация пыли в очищаемых газах- 30 ; концентрация пыли в очищаемых газах- 30  ; медианный диаметр частиц пыли - d50

=12 мкм. ; время отключения секций на регенерацию 40 с. ; медианный диаметр частиц пыли - d50

=12 мкм. ; время отключения секций на регенерацию 40 с.

Требования к очищаемому газу: содержание пыли не должно превышать 30 . .

1. Определим удельную нагрузку q, пользуясь выражением:

Принимаем  =2 =2 . Для фильтра с обратной продувкой . Для фильтра с обратной продувкой  =0,6; =0,6;

=0,93; =0,93; =1; =1; =0,7; с учетом требований к очищаемому газу =0,7; с учетом требований к очищаемому газу  =1. =1.

Подставляя эти значения, получаем:

2·0,6·0,93·1·0,7·1=0,78 2·0,6·0,93·1·0,7·1=0,78

2. Определяем гидравлическое сопротивление фильтровальной перегородки, предварительно оценивая длительность цикла фильтрования 900с.

Принимаем:  · ·  ; ;  ; ;

; ;

Подставляя полученные значения, получаем:

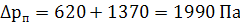

= =

620+2040=2660 Па 620+2040=2660 Па

Поскольку гидравлическое сопротивление велико, уменьшаем продолжительность цикла фильтрования τ до 600 с, тогда

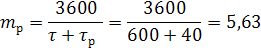

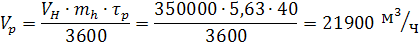

3. Определяем количество регенераций в течение 1 ч. :

4. Вычисляем объем газа, расходуемого на обратную продувку, условно принимая, что скорость газа при обратной продувке такая же, как и при фильтровании:

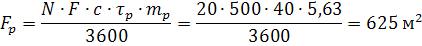

Предварительно определяем фильтровальную площадь:

Для заданных условий принимаем в качестве аппаратов два десятисекционных фильтра типа ФРО-5000.

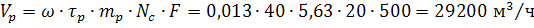

5. Определяем площадь  фильтрования, выключаемую на время регенерации: фильтрования, выключаемую на время регенерации:

Уточним объем газа, расходуемого на обратную продувку в течении 1 ч:

Окончательно определяем необходимую площадь фильтрования при условии использования 20 секций (два аппарата ФРО-5000)

Проводим сопоставление времени цикла фильтрования с временем, затрачиваемым на регенерацию секций. При условии постоянной регенерации одной из секций.

В действительности 600<(20-1)·40

Следовательно, возможна одновременная регенерация 2-х секций.

Определим удельную нагрузку в фильтре в этом случае по выражению:

Удельная газовая нагрузка в пределах расчетной (0,78  ) обеспечивает надежную эксплуатацию аппарата. ) обеспечивает надежную эксплуатацию аппарата.

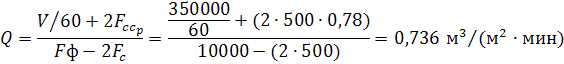

Расчет систем вентиляции

При выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:

· Производительность по воздуху;

· Мощность калорифера;

· Рабочее давление, создаваемое вентилятором;

· Скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;

· Допустимый уровень шума.

Производительность по воздуху

Проектирование системы вентиляции начинается с расчета требуемой производительности по воздуху , измеряемого в кубометрах в час. Для этого необходим поэтажный план помещений с экспликацией, в которой указаны наименования (назначения) каждого помещения и его площадь. Расчет начинается с определения требуемой кратности воздухообмена, которая показывает сколько раз в течение одного часа происходит полная смена воздуха в помещении.

Например, для помещения площадью 50 квадратных метров с высотой потолков 3 метра (объем 150 кубометров) двукратный воздухообмен соответствует 300 кубометров в час. Требуемая кратность воздухообмена зависит от назначения помещения, количества находящихся в нем людей, мощности тепловыделяющего оборудования и определяется СНиП (Строительными Нормами и Правилами).

Для определения требуемой производительности необходимо рассчитать два значения воздухообмена: по кратности

и по количеству людей

, после чего выбрать большее

из этих двух значений.

1. Расчет воздухообмена по кратности:

L = n * S * H, где

L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3

/ч;

n — нормируемая кратность воздухообмена: n = 2,5;

S — площадь помещения, м2

;

H — высота помещения, м;

2. Расчет воздухообмена по количеству людей:

L = N * Lнорм, где

L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3

/ч;

N — количество людей;

Lнорм — норма расхода воздуха на одного человека: — 60 м3

/ч.

Рассчитав необходимый воздухообмен, выбираем вентилятор или приточную установку соответствующей производительности. При этом необходимо учитывать, что из-за сопротивления воздухопроводной сети происходит падение производительности вентилятора. Зависимость производительности от полного давления можно найти по вентиляционным характеристикам, которые приводятся в технических характеристиках оборудования. Для справки: участок воздуховода длиной 15 метров с одной вентиляционной решеткой создает падение давления около 100 Па.

Типичные значения производительности систем вентиляции: — от 1000 до 10000 м3

/ч.

Мощность калорифера

Калорифер используется в приточной системе вентиляции для подогрева наружного воздуха в холодное время года. Мощность калорифера рассчитывается исходя из производительности системы вентиляции, требуемой температурой воздуха на выходе системы и минимальной температурой наружного воздуха. Два последних параметра определяются СНиП.

Температура воздуха, поступающего в помещение, должна быть не ниже +18°С. Минимальная температура наружного воздуха зависит от климатической зоной (рассчитывается как средняя температура самой холодной пятидневки самого холодного месяца в 13 часов). Таким образом, при включении калорифера на полную мощность он должен нагревать поток воздуха на 44°С.

При расчете мощности калорифера необходимо учитывать следующие ограничения:

· Возможность использования однофазного (220 В) или трехфазного (380 В) напряжения питания. При мощности калорифера свыше 5 кВт необходимо 3-х фазное подключение, но в любом случае 3-х фазное питание предпочтительней, так как рабочий ток в этом случае меньше.

· Максимально допустимый ток потребления. Ток, потребляемый калорифером, можно найти по формуле:

I = P / U, где

I — максимальный потребляемый ток, А;

Р — мощность калорифера, Вт;

U — напряжение питание:

o 220 В — для однофазного питания;

o 660 В (3 × 220В) — для трехфазного питания.

В случае если допустимая нагрузка электрической сети меньше чем требуемая, можно установить калорифер меньшей мощности. Температуру, на которую калорифер сможет нагреть приточный воздух, можно рассчитать по формуле:

ΔT = 2,98 * P / L, где

ΔT — разность температур воздуха на входе и выходе системы приточной вентиляции,°С;

Р — мощность калорифера, Вт;

L — производительность вентиляции, м3

/ч.

Если использовать электрический калорифер с расчетной мощностью не представляется возможным, следует установить калорифер, использующий в качестве источника тепла воду из системы центрального или автономного отопления (водяной калорифер).

Рабочее давление, скорость потока воздуха в воздуховодах и допустимый уровень шума

После расчета производительности по воздуху и мощности калорифера приступают к проектированию воздухораспределительной сети, которая состоит из воздуховодов, фасонных изделий (переходников, разветвителей, поворотов) и распределителей воздуха (решеток или диффузоров).

Расчет воздухораспределительной сети начинают с составления схемы воздуховодов. Далее по этой схеме рассчитывают три взаимосвязанных параметра — рабочее давление, создаваемое вентилятором, скорость потока воздуха и уровень шума.

Требуемое рабочее давление определяется техническими характеристиками вентилятора и рассчитывается исходя из диаметра и типа воздуховодов, числа поворотов и переходов с одного диаметра на другой, типа распределителей воздуха. Чем длиннее трасса и чем больше на ней поворотов и переходов, тем больше должно быть давление, создаваемое вентилятором. От диаметра воздуховодов зависит скорость потока воздуха. Обычно эту скорость ограничивают значением от 2,5 до 4 м/с. При больших скоростях возрастают потери давления и увеличивается уровень шума. В тоже время, использовать «тихие» воздуховоды большого диаметра не всегда возможно, поскольку их трудно разместить в межпотолочном пространстве. Поэтому при проектировании вентиляции часто приходится искать компромисс между уровнем шума, требуемой производительностью вентилятора и диаметром воздуховодов. Для бытовых систем приточной вентиляции обычно используются гибкие воздуховоды сечением 160—250 мм и распределительные решетки размером 200×200 мм — 200×300 мм.

Заключение

.

В заключении подводим итог данной работы. Следует отметить важные пункты проведенного анализа табачного производства.

Табачная пыль обладает малой плотностью и значительной парусностью, что способствует ее распространению даже незначительным током воздуха. Вредность пыли зависит от ее токсичности, размера частиц и концентрации в воздухе рабочей зоны.

Табачная пыль многокомпонентна. Она состоит из органической части (измельченные части растения) и минеральной (элементы почвы, попавшие на табак при его выращивании и первичной обработке).

В производственных помещениях табачных фабрик необходимо поддерживать определенную влажность, а также температуру и подвижность воздуха, наиболее благоприятные для переработки табачного сырья и изготовления табачных изделий, соответствующих стандартам.

Параметры воздушной среды, оптимальные для технологического процесса, не должны выходить за пределы, допускаемые санитарными нормами.

Схема организации воздухообмена разрабатывается с учетом одновременного проведения технологических мероприятий, позволяющих ликвидировать или по крайней мере уменьшить выделение вредностей в воздух производственных помещений.

Основную роль в уменьшении запыленности воздуха в производственных помещениях играет местная вентиляция. В помещениях, оборудованных общеобменной вентиляцией, но лишенных местных отсосов от источников интенсивного пылевыделения, запыленность воздуха значительна, несмотря на многократный воздухообмен в помещении. Приточные системы вентиляции обычно выполняют также функции воздушного отопления.

Общеобменная вентиляция осуществляет ассимиляцию и удаление из помещений избыточной теплоты, влаги, паров и частично пыли.

Основная часть пыли, выделяющейся при технологических процессах, должна удаляться местными отсосами. Это требование обычно достаточно полно осуществляется в табачном и сигаретном цехах.

Удаление воздуха, насыщенного табачной пылью, производится с помощью местных отсосов непосредственно от оборудования, где выделяется пыль. В помещениях, где по технологическим причинам нет местных отсосов, например в папиросном цехе, удаление воздуха общеобменной вытяжной вентиляцией должно производиться из рабочей зоны, где концентрация пыли выше, чем в верхней зоне.

Мероприятия по снижению выделений пыли и других вредностей должны проводиться комплексно: необходимо совершенствование технологии, вентиляции и кондиционирования, очистки воздуха.

На табачных фабриках очистке от табачной пыли подвергается воздух следующих систем: пневмотранспорта листового и резаного табака; поступающий от местных отсосов, установленных у технологического оборудования; наружный приточный и рециркуляционный воздух систем кондиционирования.

При выборе оборудования для очистки выбросов от табачной пыли нужно учитывать особенности данной пыли: гидрофильность, малую плотность, значительную парусность, многокомпонентность и др. В настоящее время для очистки выбросов от табачной пыли применяют два вида пылеулавливающего оборудования — циклоны и рукавные фильтры.

Циклоны даже самых совершенных конструкций нецелесообразно применять в качестве единственной ступени очистки в связи с тем, что они не обеспечивают эффективное улавливание тонких фракций пыли. В то же время вполне рационально применять циклоны на первой ступени очистки, до рукавных фильтров.

Улучшение очистки воздуха в рукавных фильтрах может быть достигнуто при применении фильтровальной ткани из синтетических материалов

Циклоны являются одними из простейших пылеулавливающих устройств.

Осаждение пыли в циклонах происходит под действием центробежной силы.

Запыленный газ по воздуховоду подается в цилиндрическую часть циклона где за счет тангенциального ввода приобретает вихревое движение. Частицы пыли под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам циклона и ссыпаются по конической его части к разгрузочному отверстию. Обеспыленный воздух отводится из циклона через верхний патрубок.

Список литературы:

1. Швыдкий В.С. Очистка газов, справочное издание. – М.: Машиностроение, 2001, 501 с

2. Штокман Е.А. Очистка воздуха.-М.: Изд. АСВ. 1999.

3. Чупалов В.С. Основы оценки эффективности воздушных фильтров.-СПб: АВОК Северо-Запад «Инженерные системы » 2007 год.

4. Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1989г.

5. Панин В.Ф. Экология для инженера. – М.: Изд. Дом «Ноосфера», 2001г.

6. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты газоочистки.- Пенза: Изд. ПГУ, 2006г.

|