БИЛЕТ №3

3–1 Полупроводниковый прибор: Тиристор. Вольтамперная характеристика, разновидности, условное обозначение, применение

Тиристоры

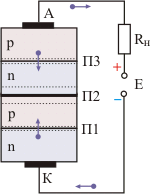

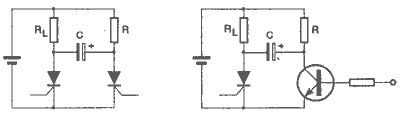

Тиристор (от греч. thyra – дверь) является переключающим прибором. Тиристор – полупроводниковый прибор с четырехслойной p-n-p-n-структурой с тремя последовательными p-n-переходами, характеризующийся двумя устойчивыми состояниями в прямом направлении и запирающими свойствами в обратном направлении. Структура диодного тиристора

показана на рисунке 1.

Рис. 1 Структура диодного тиристора

Крайние области структуры зовытся p- и n-эмиттеры, а области, примыкающие к среднему переходу – p- и n-базы. Эмиттерные переходы являются силовыми и называются катодом и анодом. Переход П1 является эмиттерным или катодным, П2 – коллекторным, П3 – эмиттерным или анодным. Структуру тиристора можно представить в виде схемы замещения (рис. 2), состоящей из транзисторов Т1 и Т2 типа n-p-n и p-n-p.

База и коллектор транзистора Т1 соединены соответственно с базой и коллектором транзистора Т2, образуя цепь внутренней положительной обратной связи. Если к аноду тиристора подключить плюс источника питания, а к катоду – минус, то переходы П1 и П3 будут смещены в прямом, а П2 – в обратном направлении. Таким образом напряжение источника питания окажется приложенным к переходу П2 и будет определяться выражением I=Iк0

/ [1 – (α1

+α2

)]

, где Iк0

– обратный ток перехода П2, α1

и α2

– коэффициенты усиления. Из выражения следует, что ток I зависит от α1

и α2

и резко возрастает, когда их сумма приближается к единице. Коэффициенты α1

+α2

зависят от тока эмиттера, напряжения на коллекторном переходе и ряда других факторов.

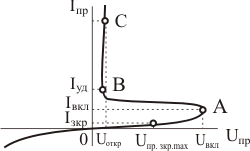

Посмотрим на вольтамперную характеристику тиристора.

Рис. 3 Вольтамперная характеристика диодного тиристора

На характеристике участок ОА соответствует выключенному (закрытому) состоянию тиристора. На этом участке через тиристор протекает ток утечки Iзкр

и сопротивление тиристора очень велико (порядка мегаом). При повышении напряжения до определенного значения Uвкл

(на характеристике точка А) ток через тиристор резко возрастает (скачком). Дифференциальное сопротивление тиристора в точке А равно нулю. На участке AB дифференциальное сопротивление тиристора отрицательное. Этот участок соответствует неустойчивому состоянию тиристора. При включении последовательно с тиристором сопротивления нагрузки рабочая точка смещается на участок BC, соответствующий включенному состоянию тиристора. На этом участке сопротивление тиристора опять положительное. Для того, чтобы поддерживать тиристор в открытом состоянии через него должен протекать ток не менее Iуд

. Снижая напряжение на тиристоре, можно уменьшить ток до значения, меньшего Iуд

и перевести тиристор в выключенное состояние.

Диодный тиристор чаще называют динистором.

Если к одной из базовых областей прилепить вывод, то получится управляемый переключающий прибор, который зовут триодный тиристор

или просто тринистор

. Подавая через этот вывод прямое (управляющее) напряжение на переход, работающий в прямом направлении, можно регулировать значение Uвкл

. Чем больше ток через управляющий переход, тем меньше Uвкл

. Вольтамперная характеристика такого тиристора аналогична ВАХ динистора, только при различных Uвкл

(например, при меньших его значениях) точка А (рис. 3) смещается влево, ближе к оси тока. Другими словами, рост тока управляющего электрода приводит к смещению вольтамперной характеристики в сторону меньшего напряжения включения. При достаточно большом токе управляющего электрода, называемом током спрямления, ВАХ триодного тиристора вырождается в ВАХ обычного диода, теряя участок отрицательного сопротивления. Для выключения триодного тиристора необходимо, снижая напряжения на нем, уменьшать ток через тиристор до значения, меньшего, чем Iуд

.

Запираемые триодные тиристоры

в отличие от обычных тиристоров способны запираться при подаче сигнала отрицательной полярности на управляющий электрод. Структура запираемого тринистора аналогична структуре обычного тринистора.

Симметричные тиристоры (семисторы)

имеют пятислойную структуру и обладают отрицательным сопротивлением на прямой и обратной ветвях вольтамперной характеристики. Включают семистор подачей сигналов управления, выключают – снятием разности потенциалов между силовыми электродами или изменением их полярности.

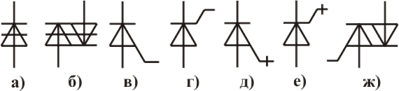

Условное графическое обозначение всяких тиристоров ниже.

Рис. 4 Условное графическое обозначение тиристоров: а) диодный тиристор (динистор); б) диодный симметричный тиристор; в) триодный незапираемый тиристор с управлением по аноду; г) триодный незапираемый тиристор с управлением по катоду; д) запираемый тринистор с управлением по аноду; е) запираемый тринистор с управлением по катоду; ж) триодный симметричный незапираемый тиристор с управлением по аноду

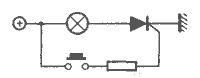

Рис. 5. Типичная схема запуска тиристора

Отключение тиристора

Тиристор перейдет в закрытое состояние, если к управляющему электроду открытого тиристора не приложен никакой сигнал, а его рабочий ток спадет до некоторого значения, называемого током удержания (гипостатическим током).

Отключение тиристора произойдет, в частности, если была разомкнута цепь нагрузки (рис. 6а) или напряжение, приложенное к внешней цепи, поменяло полярность (это случается в конце каждого полупериода переменного напряжения питания).

Рис. 6. Способы отключения тиристора

Когда тиристор работает при постоянном токе, отключение может быть произведено с помощью механического выключателя.

Включенный последовательно с нагрузкой этот ключ используется для отключения рабочей цепи.

Включенный параллельно основным электродам тиристора (рис. 6б) ключ шунтирует анодный ток, и тиристор при этом переходит в закрытое состояние. Некоторые тиристоры повторно включаются после размыкания ключа. Это объясняется тем, что при размыкании ключа заряжается паразитная емкость р-n перехода тиристора, вызывая помехи.

Поэтому предпочитают размещать ключ между управляющим электродом и катодом тиристора (рис. 1.6в), что гарантирует правильное отключение посредством отсечения удерживающего тока. Одновременно смещается в обратном направлении переход р-n, соответствующий диоду D2 из схемы замещения тиристора тремя диодами (рис. 2).

На рис. 6а-д представлены различные варианты схем отключения тиристора, среди них и ранее упоминавшиеся. Другие, как правило, применяются, когда требуется отключать тиристор с помощью дополнительной цепи. В этих случаях механический выключатель можно заменить вспомогательным тиристором или ключевым транзистором, как показано на рис. 7.

Рис. 7. Классические схемы отключения тиристора с помощью дополнительной цепи

Симистор

Симиcmop – полупроводниковый прибор, который широко используется в системах, питающихся переменным напряжением. Упрощенно он может рассматриваться как управляемый выключатель. В закрытом состоянии он ведет себя как разомкнутый выключатель. Напротив, подача управляющего тока на управляющий электрод симис-тора ведет к переходу его в проводящее состояние. В это время симистор подобен замкнутому выключателю.

При отсутствии управляющего тока симистор во время любого полупериода переменного напряжения питания неизбежно переходит из состояния проводимости в закрытое состояние.

Кроме работы в релейном режиме в термостате или светочувствительном выключателе, разработаны и широко используются системы регулирования, функционирующие по принципу фазового управления напряжением нагрузки, или, другими словами, плавные регуляторы.

3–2 Автотрансформатор: Назначение, устройство и принцип работы, достоинство и недостатки, область применения

Автотрансформатором называется такой трансформатор, у которого имеется только одна обмотка, часть которой принадлежит одновременно вторичной и первичной цепям. Схема однофазного трансформатора изображена на рис. 10.9.

Режим холостого хода автотрансформатора, когда I2

= 0, ничем не отличается от режима холостого хода обычного трансформатора.

Подводимое к трансформатору напряжение U1

= UAB

равномерно распределяется между витками первичной обмотки.

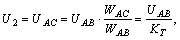

Вторичное напряжение

где  коэффициент трансформации. коэффициент трансформации.

Автотрансформаторы выгодно использовать в тех случаях, когда коэффициент трансформации близок к единице.

Многообмоточные (одна первичная и несколько вторичных) трансформаторы используются в радиотехнических схемах для получения нескольких напряжений.

В режиме холостого хода работа таких трансформаторов не отличается от двухобмоточных.

В трехфазной сети переменного тока преобразование напряжений осуществляется с помощью трехфазного трансформатора с общим для трех фаз сердечником. В трехфазном трансформаторе с общим магнитопроводом магнитный поток любой из фаз может замыкаться через стержни, на которых расположены обмотки двух других фаз. Затраты стали на трехфазный трансформатор значительно меньше, чем на три однофазных трансформатора.

3–3 Техническое обслуживание эл. машин: осмотр, необходимые электрические измерения, испытание машин, устранение неисправностей

Для поддержания длительной работоспособности электрических двигателей большое значение имеет их техническое обслуживание в межремонтные периоды. К техническому обслуживанию допускается дежурный персонал цеха, участка, в обязанности которого входит следить за температурным режимом двигателя, состоянием его щеточного контакта, коллектора и контактных колец, вибрацией, состоянием подшипников и их смазки. Приостановке оборудования для профилактических работ дежурный персонал продувает машины сжатым воздухом, осматривает состояние муфт, проверяет крепление болтов, наличие смазки в подшипниках, зачищает коллектор и контактные кольца, проверяет работу щеткодержателей, состояние изоляции и осматривает заземляющие устройства, устанавливает щетки в нейтральное положение и прочищает вентиляционные каналы.

Электрические двигатели в зависимости от класса изоляционного материала имеют различные предельно допустимые превышения температуры (от 60є до 90є), при температуре окружающей среды 40єС. Перегрев электрического двигателя опасен в первую очередь для обмоток, что приводит к сокращению их срока службы, а иногда и к аварии машины.

Нагрев электрической машины зависит от нагрузки и режима работы. Основной причиной перегрева является перегрузка электрического двигателя по току, которая при длительном режиме определяется контрольным замером тока в цепи статора для эл./двигателей переменного тока и в цепи якоря в эл./двигателях постоянного тока. Двигатели которые работают в повторно-кратковременном режиме, имеют постоянно изменяющийся ток, поэтому оценить их загрузку по щитовым приборам невозможно. В этом случае проводят осцилографирование тока на специальных приборах, определяя эквивалентное значение тока за цикл работы механизма. Перегрев двигателя при его нормальной загрузке возможен из-за ухудшения охлаждения или при увеличении температуры окружающей среды выше 40єС.

Нагрев двигателя определяют термометром или специальными встроенными приборами, устанавливаемых на двигателях мощностью более 100кВт. При отсутствии таких приборов нагрев двигателей проверяют на ощупь рукой. Если очень горячо, измеряют переносным термометром, лучше спиртовым, не имеющим погрешностей в магнитном поле. Активную часть термометра плотно обертывают алюминиевой фольгой и прижимают к месту измерения на поверхности двигателя, а сверху место изоляции накрывают теплоизоляционной ватой.

Ниже приведены (Таблицы2–5) основные неисправности электродвигателей переменного (асинхронных) и постоянного тока, возможные причины и способы их выявления. Также приведены (Таблицы6–7) требования к разборке электродвигателей и сведения по их надзору и уходу.

Таблица 2: Неисправности трехфазных асинхронных двигателей и способы их выявления

| Характер неисправности

|

Возможная причина

|

Способ выявления

|

| Двигатель не запускается без нагрузки |

-Обрыв (в одном из проводов) питающей линии

– Обрыв в одной из обмоток фаз статора двигателя (при включении «звездой»)

|

Проверить напряжение линии (линейные напряжения Uлин.)

Проверить предохранители или ток в питающих проводах или сопротивление обмоток фаз

|

| Двигатель не развивает номинальную частоту вращения и гудит |

-Одностороннее притяжение ротора вследствие износа подшипников, перекоса подшипниковых щитов или изгиба вала |

Проверить зазор между статором и ротором |

| Двигатель останавливается при увеличении нагрузки. Пусковой или максимальный момент недостаточен. |

-Понижение напряжения сети

– Включение фаз обмотки звездой вместо треугольника

– Обрыв в одной из фаз статора двигателя (при включении фаз треугольником)

– Межвитковое замыкание в обмотке статора

– Обрыв или распайка в обмотке ротора

– Неисправный пусковой реостат

– Перегрузка

|

Проверить Uлин.

Проверить схему соединения обмоток

Проверить сопротивление обмоток фаз

То же

Проверить ток к.з. (фазный ротор)

Проверить исправность реостата

Проверить нагрузку

|

| Двигатель дает пониженное число оборотов в минуту |

-Пониженное Uсети.

– Повышенное сопротивление обмотки ротора в результате:

– распайки, плохой заливки, трещин в стержнях и кольцах к.з. ротора

– Неисправности колец, щеток (фазный

ротор)

|

Проверить Uсети.

Проверить ток короткого замыкания

Осмотреть кольца, щетки

|

| Двигатель не развертывается (застревает при малых оборотах ротора), гудит |

-Обрыв в обмотке ротора или цепи кольца, неисправность короткозамыкающего механизма (фазного ротора) неисправность пускового реостата

– Обрывы в нескольких стержнях или замыкающих кольцах короткозамкнутого ротора

– Перевернута фаза обмотки статора

|

Проверить сопротивление фаз обмотки ротора и пускового реостата

Проверить ток короткого замыкания

Проверить ток в питающих проводах; маркировку концов обмотки

|

| Двигатель приходит во вращения при разомкнутом фазном роторе |

-Межвитковое замыкание в роторе

– Перекрытии между стержнями ротора при пуске

|

Проверить магнитным ярмом

Осмотреть лобовые части и головки стержней

|

| Повышенный нагрев статора |

Повышенный ток в обмотках статора в результате:

– обрыва в одном из трех проводов питающей линии в цепи статора

– повышенного или пониженного напряжения в сети

– перегрузки

– межвиткового замыкания в обмотке статора, замыкания между обмотками фаз

|

Проверить предохранители, а также U между фазами, замерить ток в цепи

Проверить напряжение (U) между фазами питающей линии

То же

Проверить: ток в питающих проводах, изоляцию обмоток, сопротивление обмоток

|

| Перегрев ротора |

-ухудшение вентиляции

Повышенный ток в роторе в результате:

– пониженного Ucети

– перегрузки

– распайки соединений

|

Прочистить вентиляционные каналы

Проверить Uлин., Проверить нагрузку

Проверить места пайки

|

| Значение тока, потребляемого двигателем, периодически колеблется |

Обрыв в роторе |

Проверить ток короткого замыкания |

| При включении срабатывает защита (большой ток) |

-перевернута фаза обмотки статора

– соединение фаз обмотки статора в треугольник вместо звезды

– замыкание обмоток на корпус или между собой

|

Проверить маркировку концов обмотки

Проверить схему соединения обмоток

Проверить изоляцию обмоток на корпус и между собой

|

| Перегрев подшипников |

Отсутствие смазки. Загрязненная смазка.

Неподходящий сорт смазки.

Износ подшипника.

|

Промыть заменить смазку.

То же.

Заменить.

|

| Механические колебания двигателя |

Небаланс ротора,

большая осевая игра ротора

Износ скользящих подшипников

|

Проверить балансировку

Проверить зазор в подшипниках и их установку.

|

1 Когда обрыв происходит на ходу, двигатель продолжает вращаться и если его своевременно не остановить, то он сгорит.

2 Обрыв питающего провода и несоответствующая защита являются частой причиной повреждения статорной обмотки трехфазных асинхронных двигателей. 3 Включение обмотки «звездой» вместо «треугольника» приводит к понижению напряжения на каждой из обмоток в 1,73 раза и, следовательно, к уменьшению пускового и максимального моментов в три раза.

Таблица 3: Неисправности электрических двигателей постоянного тока.

| Неисправность

|

Возможная причина

|

Способ устранения

|

| Искрят все щетки или их часть |

Щетки установлены неправильно |

Проверить положение щеток по заводским меткам, имеющимся на траверсе. |

| Искрение сопровождается повышенным нагревом коллектора и щеток. |

-Щетки в плохом состоянии (имеют неровную обгоревшую рабочую поверхность с царапинами; плохо пришлифованы; их края обломаны или обгорели) и неправильно установлены в щеткодержателях. Размеры обойм щеткодержателей не соответствуют размерам щеток*, плохой контакт между щетками и их арматурой.

– Щетки слабо прилегают к коллектору.

– Поставлены угольные щетки неподходящей марки (слишком мягкие или твердые).

|

Следует правильно установить щеткодержатели и щетки. Угольные щетки тщательно пришлифовать к коллектору стеклянной шкуркой, наждачной бумагой не рекомендуется.

Сильнее прижать щетки, в случае надобности укоротить нажимную пружину, лучше заменить её новой**.

Заменить щетки.

|

| Равномерно перегрета вся машина. Других признаков ненормальной работы нет. |

Машина перегружена.

Вентиляционные пути машины засорились; активная сталь и обмотки покрылись теплоизолирующим слоем мелких волокон и пыли.

Засорились воздушные фильтры.

|

Снизить нагрузку. При отсутствии искрения щеток усилить вентиляцию машины.

Тщательно очистить машину и продуть сжатым, чистым и сухим воздухом.

Очистить фильтры.

|

| Двигатель не запускается. В якоре нет тока при включенном реостате. |

Перегорели предохранители.

Обрыв в пусковом реостате или в проводах.

Обрыв в обмотках якоря.

|

Заменить на другие.

Найти при помощи приборов обрыв и устранить его.

Найти место обрыва (обрыв чаще всего происходит в соединениях между коллектором и обмоткой).

|

Таблица 4: Неисправности щеткодержателей и способы их устранения

| Неисправность

|

Возможная причина

|

Способ устранения

|

| Быстрый износ внутренней поверхности обоймы и боковой поверхности щеток |

Коллекторный бой, заусенцы в обоймах |

Обточка коллектора, исправление обоймы |

Разъедание внутренней поверхности обоймы

Ослабление пружины

|

Неправильное прохождение тока с обоймы на щетку, неисправная арматура щетки

Отжиг пружин из-за неправильного токопрохождения

|

Замена шунтов. Подтяжка контактов в цепи тока. Замена щеток с неисправной арматурой

Замена шунтов и щеточной арматуры. Подтяжка контактов в цепи тока. Проверка изолирующей головки пружины.

|

| Зажим щетки в обойме |

Механическое повреждение обоймы.

Заусенцы от обработки или наплывы от кругового огня

Выгиб обоймы от нагрева током вследствие прохождения тока через обойму.

|

Выправления

Опиловка

Выправление. Обеспечение нормального токопрохождения

|

Таблица 5: Неисправности коллекторов и способы их устранения

| Неисправность

|

Возможная причина

|

Способ устранения

|

Дополнения и пояснения

|

Обгар поверхности

|

Искрение. Круговой огонь |

Обточка, шлифовка. Поверхность шлифуют стеклянной шкуркой. Обточку производят с частотой не менее 200 об/мин. резцом с напайкой из твердого сплава, с тем чтобы коллектор не «затянуло» медью (заусенцы). |

При обточке коллектора без разборки машины в собственных подшипниках не следует допускать дрожание резца и необходимо обеспечить тщательное удаление стружки из машины. |

| Биение |

Плохая сборка |

Нагрев. Подтягивание. Обточка. Для уменьшения биения подтягивают гайку или коллекторные болты, затем нагревают коллектор до температуры 100–110єС, снова подтягивают и обтачивают |

Состояние поверхности коллектора проверяют индикатором. Допустимым является эксцентриситет порядка 0,03 мм. |

| Выступание изоляции между пластинами |

Износ пластин. Ослаб коллектор. |

Продораживание. Подтягивание. Обточка. Продораживание производят куском ножовочного полотна, обточенного до толщины, равной толщине миканитовой изоляции. Весь миканит вырезают на глубину

1–1,5 мм.

|

После продораживания коллектор тщательно отшлифовывают и продувают. Продораживание также выполняют специальной дисковой фрезой

|

| Выступание пластин на краю коллектора |

Предельная обточка, слишком тонкие пластины. |

Замена комплекта пластин и межламельной изоляции. При разборке коллектора на него одевают прессовочное кольцо или накладывают временный бандаж из стальной бандажной проволоки. Под бандаж ставят полосу электрокартона. Затем вывертывают болты, (гайки), снимают нажимную шайбу и конус |

Чрезмерно обточенный коллектор требует капитального ремонта – замены комплекта пластин. |

| Отломана часть петушка |

Повреждения при транспортировке, монтаже и эксплуатации |

Если место поломки петушка удалено более чем на 10 мм от места его заделки в коллекторную пластину, следует спаять сломанные части петушка

Если поломка произошла в близи места заделки его в коллекторную пластину, нало поврежденный петушок заменить новым.

|

В установленный петушок вставляют штифт и припаивают к пластине и обмотке. На обмотку накладывают проволочный бандаж и производят балансировку ротора

|

Замыкание между пластинами

Замыкание внутри коллектора

|

Заусенцы на поверхности. Прогар миканитовой изоляции из-за попадания масла или медно-угольной пыли

Разборка

|

Осмотр. Расчистка. Глубокая прочистка между пластинами. Промывка спиртом. Замазка пастой (глифталевый лак с цементом).

То же

|

| Замыкание на корпус |

Пробой, прогар изоляционных конусов

|

Разборка, ремонт или смена конусов. Если прогоревшая зона невелика, расчищают поврежденное место, подрезают его края на конус и лаком наклеивают на него кусочки слюды

Если неисправность значительна, поврежденную часть конуса удаляют. На нее укладывают сегменты, вырезанные из миканита.

|

Иногда удается исправить коллектор переточкой всего ласточкина хвоста одной стороны коллектора вглубь без замены пластин

Если замена конуса необходима, применяют составной конус.

|

Таблица 6: Надзор и уход за электрическими двигателями

| Объект или операция

|

Требование

|

Дополнение и пояснение

|

| Осмотры |

Периодичность осмотров устанавливаются в зависимости от производственных условий, но не реже 1 раза в 2 месяца |

При осмотрах следует очищать двигатель от загрязнений, надежность заземления и соединения двигателя с механизмом. Кроме того, надо убедиться в отсутствии повреждений на корпусе двигателя. Проверить целостность крыльев вентилятора и отсутствие вмятин на его кожухе. Проверить изоляцию выводов обмоток и питающих проводов. |

| Контроль напряжения |

Для нормальной работы электродвигателя напряжение на питающих шинах должно быть 100–105% номинального |

Допускается работа электродвигателя при отклонении напряжения от -5% до +10% номинального |

| Подшипники |

Температура подшипников должна быть не выше допустимой

Уровень масла в подшипниках должен быть нормальным

|

Предельно допустимая температура для подшипников скольжения 80єС, для подшипников качения 100єС

Нормальный уровень масла отмечен чертой на маслоуказателе

|

| Чистка коллектора |

Коллектор должен быть всегда чистым. Наличие металлической и угольной пыли недопустимо. Чистку производят сухой тряпкой

Царапины и почернения во избежание усиленного искрения устранять по мере их возникновения

|

Допустимо чистить на ходу дощечкой обернутой сухой тряпкой, с соблюдением мер безопасности

Царапины и почер-нения устраняют полировкой коллектора при его номинальной частоте вращения мелкой стеклянной бумагой закрепляемой на деревянной колодке. Применять наждач-ное полотно запрещено

|

| Продораживание коллектора |

При появлении над поверхностью коллектора выступающей слюды её надо снять продораживанием с помощью пилки-скребка (Рис. 11) |

Выступающую слюду снимают на 1–1,5 мм. Края пластин коллектора скашивают под углом 45є на ширину не более 0,5 мм. (Рис. 12) |

| Щетки |

Подбор щеток производится по указанию завода-изготовителя, а при отсутствии заводских данных щетки подбирают по специальным таблицам.

Щетки необходимо пришлифовывать к коллектору. По окончании шлифовки коллектор необходимо очистить от осевшей на него пыли.

Сила нажатия щеток должна быть отрегулирована. отклонение от нормы не более 10%.

|

Размер щеток должен обеспечивать их свободное передвижение в обойме. Расстояние от обоймы до поверхности коллектора должно быть 2–4 мм. (Рис. 13) Применение разных щеток недопустимо.

Пришлифовку щеток производят так: под щетку подкладывают стеклянную бумагу, которую передвигают влево и вправо (Рис. 14).

Регулировка производится пружиной

|

| Периодичность ремонтов |

Устанавливает лицо ответственное за электрохозяйство, с учетом местных условий |

Электродвигатели, работающие в тяжелых условиях, следует капитально ремонтировать не реже 1 раза в 2 года. |

| Резервные электродвигатели |

Должны быть постоянно готовы к немедленному пуску |

Осмотр и опробование этих электродвигателей производят по утвержденному графику. |

Рис. 11

Рис. 12 Рис. 13

Рис. 14

Таблица 7: Разборка электродвигателей

| Операция

|

Выполнение операции

|

Дополнения и пояснения

|

| Снятие с вала передаточных и соединительных деталей (полумуфт, шестерен, шкивов) |

Снятие деталей производят:

двух лапчатыми винтовыми съемниками

гидросъемниками

прогревом до температуры 250єС или токами высокой частоты

|

Перед тем как снять детали, необходимо отвернуть стопорный винт или выбить фиксирующую шпонку

Гидросъемники применяют только для крупных двигателей

|

| Съем подшипниковых щитов |

При съеме щитов производят предварительные работы:

– снимают наружный вентилятор и крышки подшипников

– отсоединяют провода от щеточного устройства

– фиксируют отметками положение щита относительно статора и вывертывают болты, крепящие щит

Снятие щита: равномерный отвод отжимными болтами; либо рычагом вводимым в отверстие между торцом станины и краем щита

|

У крупных электродвигателей перед съемом щита необходимо под конец вала установить домкрат или подвесить его на кран

Отвод производят до выхода из центрирующей заточки станины. Операцию выполняют рычагом при отсутствии отжимных болтов.

|

| Вывод ротора из расточки статора |

Для электродвигателей средней мощности вывод ротора осуществляют с помощью удлинителя

– толстостенной трубы, насаживаемой на конец вала

|

Длина стропы должна быть в 3–4 раза длиннее вала. |

| Снятие с вала подшипников качения |

Снятие производят:

– винтовыми или гидравлическими съемниками

– специальными приспособлениями

– подогревом под – шипников до 120єС

|

| Разборка подшипников скольжения |

Специальных устройств не требуется |

| Выемка обмотки |

Электродвигатель помещают в герметически закрытую электропечь, в которой поддерживается температура 300є-400єС, и выдерживают в ней в течение 4–6 часов |

Пазовая и витковая изоляции теряют механическую прочность и легко, по частям, извлекают из пазов. |

3–4 Чертежи электроустановок и электросетей: способы изображения, типы чертежей и их различия

Конструкторские документы подразделяется на графические (чертежи и схемы) и текстовые (спецификации, ведомости, пояснительные записки, инструкции, технические условия и т.п.). Каждый конструкторский документ в соответствии с ГОСТ 2.102–68 имеет шифр. Исключение составляют чертеж детали и спецификации, которые не имеют шифра.

Чертежи в зависимости от содержания бывают следующих видов:

а) чертеж детали содержит изображение детали и другие данные, необходимые для ее

изготовления и контроля;

б) сборочный чертеж (СБ) содержит изображение сборочной единицы и другие данные,

необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля;

в) чертеж общего вида (ВО) определяет инструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняет принцип работы изделия;

г) теоретический чертеж (ТЧ) определяет геометрическую форму (обводы) изделия и

координаты расположения составных частей;

д) габаритный чертеж (ГЧ) содержит контурное изображение изделия с габаритными, остановочными и присоединительными размерами;

е) электромонтажный чертеж (МЭ) содержит данные, необходимые для выполнения электрического монтажа изделия;

ж) монтажный чертеж (МЧ) содержит контурное изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки на месте применения;

з) упаковочный чертеж (УЧ) содержит иные, необходимые для его упаковки.

На схемах в виде условных изображений – обозначений показывают составные части изделия и связи между ними.

В зависимости от входящих в изделие элементов схемы разделяются на виды: электрические, гидравлические, пневматические, вакуумные, газовые, автоматизации, комбинированные. В зависимости от назначения различают следующие типы схем: структурные, функциональные, принципиальные, соединений, подключения, расположения. Шифр схемы регламентирует ГОСТ 2.701–76. Более подробно о схемах изложено в § 10.4.

Текстовые документы подразделяются на документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификация, ведомость и т.п.), и

документы, содержащие в основном сплошной текст (пояснительная записка, технические условия, инструкция и т.п.).

Пояснительная записка (ПЗ) содержит описание устройства и принципа действия изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений. Технические условия (ТУ) содержат требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке.

Устройство и состав изделия определяется несколькими конструкторскими документами, которые составляют комплект конструкторских документов. В комплекте выделяют основной конструкторский документ. Для детали за основной конструкторский документ принимают чертеж детали; для сборочных единиц, комплексов и комплектов – спецификацию.

Элементы чертежа общего вида выполняют по правилам для рабочих чертежей (ГОСТ 2.109–73).

Чертеж детали рабочей документации должен содержать изображение детали, построенное методом прямоугольного проецирования, с необходимыми разрезами и сечениями. На изображение детали наносят размеры с предельными отклонениями и обозначение шероховатости поверхности. Приводят сведения о покрытии поверхности. В основной надписи указывается наименование материала, из которого изготовлена деталь, его марка и номер стандарта.

Сборочный чертеж (ГОСТ 2.109–73) должен содержать: а) изображение сборочной единицы, обеспечивающее возможность сборки и контроля сборочной единицы; б) размеры, предельные отклонения и другие параметры; в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, а также указания о выполнении неразъемных соединений; г) номера позиций составных частей, входящих в изделие; д) габаритные, установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры; е) техническую характеристику и координаты центра масс (при необходимости).

Сборочные чертежи следует выполнять, как правило, с упрощениями, соответствующими требованиям стандартов ЕСКД (ГОСТ 2.109–73). Количество сборочных чертежей должно быть минимальным, но достаточным для рациональной организации производства.

Спецификация не входит в состав сборочного чертежа. Спецификация является самостоятельным конструкторским документом, определяющим состав сборочной единицы, комплекса или комплекта, и необходима для изготовления, комплектования конструкторских

документов и планирования запуска в производство указанных изделий.

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагают в следующей последовательности: документация, комплексы сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекте

Спецификацию составляют на отдельных листах на каждую сборочную единицу, комплекс.

Чертежи для электромонтажа

Электромонтажный чертеж (шифр МЭ) – графический конструкторский документ, содержащий данные, необходимые для выполнения электрического монтажа изделия. Электромонтажный чертеж должен быть связан со сборочным чертежом, по которому производится механическая сборка изделия одним из четыре! способов:

A. Механическую сборку и электромонтаж изделия производят по одному чертежу. Пря этом разрабатывают сборочный чертеж д.» механической сборки согласно ГОСТ 2.109–73 учитывая требования ГОСТ 2.413–72, и спецификацию согласно ГОСТ 2.108–68, учитывая требования ГОСТ 2.413–72.

Б. Электромонтаж изделия производят г.: самостоятельному чертежу. При этом разрабатывают четыре конструкторских документа сборочный чертеж для механической сборку (шифр СБ) и спецификацию к нему; сборочный чертеж для электромонтажа (шифр СБ и спецификацию к нему.

B. Электромонтаж изделия производят по электромонтажному чертежу. При этом разрабатывают три конструкторских документа сборочный чертеж для механической сборки (шифр СБ) и спецификацию к нему; электромонтажный чертеж (шифр МЭ). Составные части, устанавливаемые по электромонтажному чертежу, вносят в спецификацию сборочного чертежа в дополнительные разделы.

Г. Электромонтаж изделия производят г с другим документам. При этом разрабатывают сборочный чертеж для механической сборки согласно ГОСТ 2.109–73 со спецификацией; в технических требованиях чертежа приводя: ссылку на документ, которым следует руководствоваться при электромонтаже.

Правила выполнения чертежей для электромонтажа.

Чертеж для электромонтажа выполняют в том же масштабе, что и чертеж д.» механической сборки. Допускается применять аксонометрические проекции.

На чертеже для электромонтажа изображают: составные части, устанавливаемые при электромонтаже, и места присоединения проводников – сплошными основными линиями составные части, устанавливаемые до электромонтажа («обстановку»), – упрощенно и сплошными тонкими линиями.

Если составная часть является элементом электрической принципиальной схемы, то на ее изображении или около него наносят позиционное обозначение, присвоенное этому элементу в схеме

Чертежи жгутов, кабелей и проводов

Чертежом жгута является сборочный чертеж изделия, состоящего из двух и более изолированных проводников, соединенных в пучок сплетением, связыванием, и других составных частей (соединительных устройств, наконечников и т.д.).

Чертежом кабеля является сборочный чертеж, если изделие состоит из кабеля или провода в виде детали и каких-либо других составных частей.

Выполняют чертежи жгутов в соответствии с требованиями ЕСКД к чертежам деталей и сборочным чертежам и требованиями ГОСТ 2.414–75. На чертежах жгутов, кабелей и проводов отдельные проводники следует показывать упрощенно, т.е. внешними очертаниями (рис. 10.13), или условно, т.е. одной линией (рис. 10.14). На чертеже жгута или кабеля должны быть нанесены все размеры, необхо-

димые для изготовления изделия. Если чертеж жгута выполнен в натуральную величину, то на нем указывают только размеры участков, изображенных с разрывом. Жгут, который в собранном изделии должен располагаться в разных плоскостях, следует изображать развернутым в плоскости чертежа. На чертеже жгута или кабеля каждый проводник должен иметь обозначение, присвоенное ему на чертеже для электромонтажа или электрической схеме.

На изображениях соединительных устройств или около них должны быть нанесены обозначения, присвоенные этим устройствам на электрической принципиальной схеме изделия или на схеме соединений. Взамен изображения мест присоединения проводников (про-1

водов жгута или жил кабеля) указания о присоединениях могут быть приведены одним из следующих способов: в таблице (см. рис. 10.12); в технических требованиях на чертеже; в виде схематического изображения на поле чертежа.

Чертежи изделий с электрическими обмотками и магнитопроводами

На чертежах якорей, статоров и индукторов электрических машин в продольном разрезе, как правило, изображают верхнюю половину предмета; при необходимости изобразить и нижнюю половину дают только его контур.

Электрические обмотки на чертежах якорей (роторов) и статоров в поперечном разрезе изображают так, как показано в табл. 10.2 (ГОСТ 2.415–68).

При изображении поперечного разреза обмотки в наклонных пазах направление штриховки относительно контура паза не изменяется.

3–5 Оказание первой помощи при обморожениях и тепловом ударе

Обморожение

При обморожении ноги снимите с пострадавшего обувь и спрячьте ногу в теплое место на своем теле – в подмышку, в пах или на грудь.

Воздействие на организм отрицательных температур, особенно если погода ветреная и влажная, сопряжено с постоянным риском переохлаждения и обморожения. Ветер повышает вероятность и того, и другого, потому что охлаждающее действие воздуха усиливается. Охлаждающая способность воздуха, движущегося при температуре –200

С со скоростью 48 км/час, такая же, как у воздуха при –400

С, у которого скорость всего 8 км/час. Влажность также повышает опасность, поскольку теплопроводность влажного и холодного воздуха больше, чем у сухого и теплого; поэтому он может более интенсивно отводить тепло от тела.

Особого внимания требуют руки и ноги. Они находятся на периферии кровообращения, а потому могут очень быстро охлаждаться. Сделайте все возможное, чтобы застежки на запястьях, лодыжках, шее и талии были эффективны, но не препятствовали кровообращению. Сохраняйте руки по возможности защищенными, в случае необходимости согревайте их под мышками или между бедрами. Если вы почувствуете, что мороз «кусает» пальцы ног, согрейте их, если возможно, о тело своего спутника. Если вы один, постарайтесь согреть пальцы, шевеля ими, двигая ногой или при помощи массажа.

Риск обморожения требует особенной бдительности, поскольку, во-первых, оно может произойти незаметно для вас, и, во-вторых, будучи достаточно серьезным фактором само по себе, оно может привести к гангрене. В пострадавшей части тела может возникнуть как ощущение покалывания, так и онемения. Вслед за этим кожа может побелеть или приобрести сероватый оттенок.

Важно почаще проверять состояние открытых частей тела, особенно лица, включая нос. Если вы обнаружите обмороженные участки, их следует медленно и естественным образом отогреть. Лучший метод отогрева – прижатием «кожи к коже» (например, спрятав руки подмышки).

Для аккуратного отогрева может быть использована теплая вода, тем-

В морозную погоду нужно почаще проверять ноги, нет ли симптомов обморожения.

Температуру которой можно проверить как при купании ребенка в ванночке, т.е. локтем. Спрячьте пострадавшего в укрытие как можно скорее; в любом случае защитите его от дальнейшей потери тепла при помощи одеял, дополнительной одежды или других материалов. По возможности, скорее обеспечьте его горячей водой или питьем.

Если обнаружено обморожение:

* не трите и не массируйте пострадавший участок;

* не прикладывайте снег или лед – это опасно;

* не используйте для отогрева горячие камни или огонь;

* не давайте пить алкогольные напитки;

* не позволяйте пострадавшему ходить, опираясь на недавно отмороженную ногу;

* не вскрывайте волдырей, которые могут появиться.

Человек выглядит нелепо, если он корчит рожи, но в условиях Арктики это может помочь избежать обморожения. Никогда не трите и не массируйте открытых участков кожи.

«Окопные ноги»

Если ноги длительно находятся в холодной воде, результатом этого зачастую может явиться то, что * иногда называют «окопные ноги». Конечность при этом немеет, становится белой и нечувствительной;

кожа может лопаться и покрываться язвами. Следует знать, что такое состояние может возникнуть не только в предельной холодной воде. Для этого может оказаться достаточным 15 С, что существенно выше точки замерзания. Поэтому, если у вас мокрые ноги, почаще проверяйте их состояние.

Для профилактики следует стараться не допускать контакта ног с водой. Если есть, пользуйтесь рыбацкими сапогами. Если вы промочили ноги, снимите обувь, вылейте из нее воду и как можно скорее отожмите и переоденьте носки. Периодически по 5–10 минут растирайте ноги, старайтесь постоянно шевелить ступнями и пальцами. Если же переохлаждение ног все же произошло, следует поступить следующим образом:

1. Очень аккуратно осушите ноги, не растирая кожи.

2. Те места, где кожа треснула, смажьте антисептическим кремом.

3. Забинтуйте ноги (не туго!).

4. Держите тело в тепле, но постарайтесь, чтобы ступни отогревались так медленно, как только возможно; ноги поднимите.

5. Не позволяйте пострадавшему ходить.

4. Оказание первой доврачебной помощи при тепловом ударе

, обморожениях, отравлениях.

4.1. При тепловом ударе пострадавшего следует вынести из закрытого помещения на свежий воздух в прохладное место, расстегнуть одежду, напоить подсоленной водой /холодной/, смочить голову и грудь холодной водой.

4.1.1. При прекращении дыхания и его расстройства дают вдохнуть нашатырный спирт. Если это не оказывает действие, производят искусственное дыхание «рот-рот», «нос-нос», которое делают до восстановления естественного дыхания или до прибытия «скорой помощи».

4.2. При обморожениях поместить пострадавшего в теплое место, дать горячий чай или воду, обмыть пораженные места теплой водой с мылом /при возможности спиртом или одеколоном/. В случаях более тяжелых обморожений /появлении пузырей/ необходимо наложить на пораженные участки сухую, согревающую повязку.

4.3. При отравлении газами, пострадавшего следует вынести /вывести/ на свежий воздух или в другое помещение, открыв форточки, окна, двери, дать понюхать нашатырный спирт.

4.3.1. В случае остановки дыхания или при потере сознания приступить к искусственному дыханию типа «рот-рот», «рот-нос», которое надо делать до прибытия скорой помощи или до восстановления дыхания. Если дыхание восстановилось, пострадавшего следует растереть и накрыть теплым /одеялом, пальто и т.п./.

4.4. При отравлении антифризом и другими промышленными ядами необходимо промыть желудок.

4.4.1. При отравлении кислотами желудок промывается подщелоченной или простой холодной водой принятия 2–3 стакана жидкости с последующим вызовом искусственной рвоты.

4.4.2. При отравлении щелочами желудок промывают подкисленной водой /1 г. лимонной кислоты на полстакана воды или 1 столовая ложка 3% раствора уксуса на стакан воды/.

4.4.3. При отравлении свинцом или его соединениями необходимо немедленно произвести промывание желудка 0,5–1% раствором глауберовой соли.

|