Закрытое Акционерное Общество

<<Азербайджан Хава Йоллары>>

Национальная Академия Авиации

Реферат

На тему: <<Физико-химические свойства меди и применение его и его сплавов>>

Факультет: ЛТЭВС

Специальность: ТЭАО

Группа: 1139РМ

Студент: Вагаблы Эмиль

Руководитель: Мамедова Севда

БАКУ-2011

Медь

— элемент побочной подгруппы первой группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. Обозначается символом Cu (лат. Cuprum). Простое вещество медь— это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки). C давних пор широко применяется человеком.

Медь — золотисто-розовый пластичный металл, на воздухе быстро покрывается оксидной плёнкой, которая придаёт ей характерный интенсивный желтовато-красный оттенок. Тонкие плёнки меди на просвет имеют зеленовато-голубой цвет.

Медь образует кубическую гранецентрированную решётку.

Медь обладает высокой тепло- и электропроводностью (занимает второе место по электропроводности после серебра, удельная проводимость при 20 °C 55,5-58 МСм/м[4]). Имеет два стабильных изотопа — 63

Cu и 65

Cu, и несколько радиоактивных изотопов. Самый долгоживущий из них, 64

Cu, имеет период полураспада 12,7 ч и два варианта распада с различными продуктами.

Существует ряд сплавов меди: латуни — с цинком, бронзы — с оловом и другими элементами, мельхиор — с никелем, баббиты — со свинцом и другие.

Химические свойства

Не изменяется на воздухе в отсутствие влаги и диоксида углерода. Является слабым восстановителем, не реагирует с водой, разбавленной соляной кислотой. Переводится в раствор кислотами-неокислителями или гидратом аммиака в присутствии кислорода, цианидом калия. Окисляется концентрированными серной и азотной кислотами, «царской водкой», кислородом, галогенами, халькогенами, оксидами неметаллов. Реагирует при нагревании с галогеноводородами.

Взаимодействие с водой

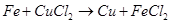

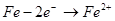

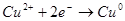

Металлы подгруппы меди стоят в конце электрохимического ряда напряжений, после иона водорода. Следовательно, эти металлы не могут вытеснять водород из воды. В то же время водород и другие металлы могут вытеснять металлы подгруппы меди из растворов их солей, например:  . Эта реакция окислительно-восстановительная, так как происходит переход электронов: . Эта реакция окислительно-восстановительная, так как происходит переход электронов:

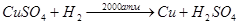

Молекулярный водород вытесняет металлы подгруппы меди с большим трудом. Объясняется это тем, что связь между атомами водорода прочная и на ее разрыв затрачивается много энергии. Реакция же идет только с атомами водорода.

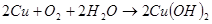

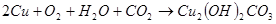

Медь при отсутствии кислорода с водой практически не взаимодействует. В присутствии кислорода медь медленно взаимодействует с водой и покрывается зеленой пленкой гидроксида меди и основного карбоната:

Взаимодействие с кислотами

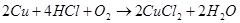

Находясь в ряду напряжений после водорода, медь не вытесняет его из кислот. Поэтому соляная и разбавленная серная кислота на медь не действуют. Однако в присутствии кислорода медь растворяется в этих кислотах с образованием соответствующих солей:  . .

Отношение к галогенам и некоторым другим неметаллам

Qобразования

(CuCl) = 134300 кДж

Qобразования

(CuCl2

) = 111700 кДж

Медь хорошо реагирует с галогенами, дает два вида галогенидов: CuX и CuX2

.. При действии галогенов при комнатной температуре видимых изменений не происходит, но на поверхности вначале образуется слой адсорбированных молекул, а затем и тончайший слой галогенидов. При нагревании реакция с медью происходит очень бурно. Нагреем медную проволочку или фольги и опустим ее в горячем виде в банку с хлором – около меди появятся бурые пары, состоящие из хлорида меди (II) CuCl2

с примесью хлорида меди (I) CuCl. Реакция происходит самопроизвольно за счет выделяющейся теплоты.

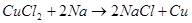

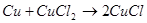

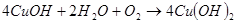

Одновалентные галогениды меди получают при взаимодействии металлической меди с раствором галогенида двухвалентной меди, например:  . Монохлорид выпадает из раствора в виде белого осадка на поверхности меди. . Монохлорид выпадает из раствора в виде белого осадка на поверхности меди.

Оксид меди

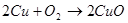

При прокаливании меди на воздухе она покрывается черным налетом, состоящим из оксида меди  . Его также легко можно получить прокаливанием гидроксокарбоната меди (II) (CuOH)2

CO3

или нитрата меди (II) Cu(NO3

)2

. При нагревании с различными органическими веществами CuO окисляет их, превращая углерод в диоксид углерода, а водород – в воду восстанавливаясь при этом в металлическую медь. Этой реакцией пользуются при элементарном анализе органических веществ для определения содержания в них углерода и водорода. . Его также легко можно получить прокаливанием гидроксокарбоната меди (II) (CuOH)2

CO3

или нитрата меди (II) Cu(NO3

)2

. При нагревании с различными органическими веществами CuO окисляет их, превращая углерод в диоксид углерода, а водород – в воду восстанавливаясь при этом в металлическую медь. Этой реакцией пользуются при элементарном анализе органических веществ для определения содержания в них углерода и водорода.

Под слоем меди расположен окисел розового цвета – закись меди Cu2

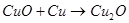

O. Этот же окисел получается при совместном прокаливании эквивалентных количеств меди и окиси меди, взятых в виде порошков:  . .

Закись меди используют при устройстве выпрямителей переменного тока, называемых купроксными. Для их приготовления пластинки меди нагревают до 1020-1050 0

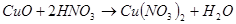

C. При этом на поверхности образуется двухслойная окалина, состоящая из закиси меди и окиси меди. Окись меди удаляют, выдерживая пластинки некоторое время в азотной кислоте:  . .

Гидроксиды меди

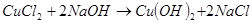

Гидроксид меди малорастворимое и нестойкое соединение. Получают его при действии щелочи на раствор соли:  . Это ионная реакция и протекает она потому, что образуется плохо диссоциированное соединение, выпадающее в осадок: . Это ионная реакция и протекает она потому, что образуется плохо диссоциированное соединение, выпадающее в осадок:

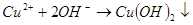

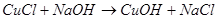

Медь, помимо гидроксида меди (II) голубого цвета, дает еще гидроксид меди (I) белого цвета:  . Это нестойкое соединение, которое легко окисляется до гидроксида меди (II): . Это нестойкое соединение, которое легко окисляется до гидроксида меди (II):  . .

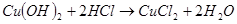

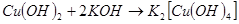

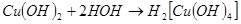

Оба гидроксида меди обладают амфотерными свойствами. Например, гидроксид меди (II) хорошо растворим не только в кислотах, но и в концентрированных растворах щелочей:  , ,  . .

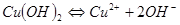

Таким образом, гидроксид меди (II) может диссоциировать и как основание:  и как кислота. Этот тип диссоциации связан с присоединением меди гидроксильных групп воды: и как кислота. Этот тип диссоциации связан с присоединением меди гидроксильных групп воды:

Медные сплавы

Для деталей машин используют сплавы меди с цинком, оловом, алюминием, кремнием и др. (а не чистую медь) из-за их большей прочности: 30-40 кгс/мм2

у сплавов и 25-29 кгс/мм^2 у технически чистой меди.

Медные сплавы (кроме бериллиевой бронзы и некоторых алюминиевых бронз) не принимают термической обработки, и их механические свойства и износостойкость определяются химическим составом и его влиянием на структуру. Модуль упругости медных сплавов (900-12000 кгс/мм2

ниже, чем у стали).

Основное преимущество медных сплавов - низкий коэффициент трения (что делает особенно рациональным применением их в парах скольжения), сочетающийся для многих сплавов с высокой пластичностью и хорошей стойкостью против коррозии в ряде агрессивных сред и хорошей электропроводностью.

Величина коэффициента трения практически одинакова у всех медных сплавов, тогда как механические свойства и износостойкость, а также поведение в условиях коррозии зависят от состава сплавов, а следовательно, от структуры. Прочность выше у двухфазных сплавов, а пластичность у однофазных.

Применение меди

Медь входит в число жизненно важных микроэлементов. Она участвует в процессе фотосинтеза и усвоении растениями азота, способствует синтезу сахара, белков, крахмала, витаминов и ферментов. При отсутствии или недостатке меди в растительных тканях уменьшается содержание хлорофилла, листья желтеют, растение перестает плодоносить и может погибнуть. Чаще всего медь вносят в почву в виде пятиводного сульфата – медного купороса CuSO4

*5H2

O. В значительных количествах он ядовит, как и многие другие соединения меди, особенно для низших организмов. Польские ученые установили, что в тех водоемах, где присутствует медь, карпы отличаются крупными габаритами. В прудах и озерах, где нет меди, быстро развивается грибок, который поражает карпов. В малых же дозах медь совершенно необходима всему живому.

Из представителей живого мира небольшие количества меди содержат осьминоги, каракатицы, устрицы и некоторые другие моллюски. В крови ракообразных и головоногих, медь входящая в состав их дыхательного пигмента – гемоциана (0,33-0,38%), – играет ту же роль, что железо в крови других животных. Соединяясь с кислородом воздуха, гемоцианин синеет (поэтому у улиток кровь голубая), а отдавая кислород тканям, – обесцвечивается. У животных, стоящих на более высокой ступени развития, и у человека медь содержится главным образом в печени. Ежедневная потребность человеческого организма – примерно 0,005 грамма этого элемента. При недостаточном поступлении меди с пищей у человека развивается малокровие, появляется слабость.

С биологическими процессами связан и один из способов добычи меди. Еще в начале XX века в Америке были зарыты медные рудники в штате Юта: решив, что запасы руды уже исчерпаны, хозяева рудников затопили их водой. Когда спустя два года воду откачали, в ней оказалось 12 тысяч тонн меди. Подобный случай произошел и в Мексике, где из заброшенных рудников, на который махнули рукой, только за один год было “вычерпано” 10 тысяч тонн меди. Оказалось, что среди многочисленных видов бактерий есть и такие, для которых любимым лакомством служат сернистые соединения некоторых металлов. Поскольку медь в природе связана именно с серой, эти микробы неравнодушны к медным рудам. Окисляя нерастворимые в воде сульфиды, микробы превращают их в легко растворимые соединения, причем процесс этот протекает очень быстро. Так при обычном окислении за 24 дня из халькопирита выщелачивается 5% меди, то в опытах с участием бактерий за 4 дня удалось извлечь 80% этого элемента.

|