| Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………...3

1.Политические и социально-экономические причины становления

российского парламентаризма в начале XXвека……………………………………………...4

1.1Политические причины становления парламентаризма в начале XX века……………...4

1.2Социально-экономические причины становления парламентаризма в

начале XX века…………………………………………………………………………………...6

2.Функционирование парламентаризма в России в начале XXвека…………………………7

2.1Понятие парламентаризма, нормативно – правовое регулирование

деятельности государственной Думы начала XX века………………………………………..7

2.2Социальный состав и вопросы I Государственной Думы………………………………....8

2.3Деятельность II Государственной Думы…………………………………………………...11

2.4Результаты деятельности III Государственной Думы…………………………………….13

2.5Вопросы Четвертой Государственной Думы……………………………………………...15

3.Итоги и уроки парламентаризма в РФ в начале XXвека……………………………..........17

3.1Итоги деятельности Государственной Думы четырех созывов………………………….17

3.2Уроки и проблема преемственности идей парламентаризма в России…………………20

Заключение.................................................................................................................. …………22

Библиографический список....................................................................................................... 23

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ А" Первая Государственная Дума.

1906 год. "……………………………25

ПРИЛОЖЕНИЕ Б " Выборы в Государственную Думу "…………………………………...26

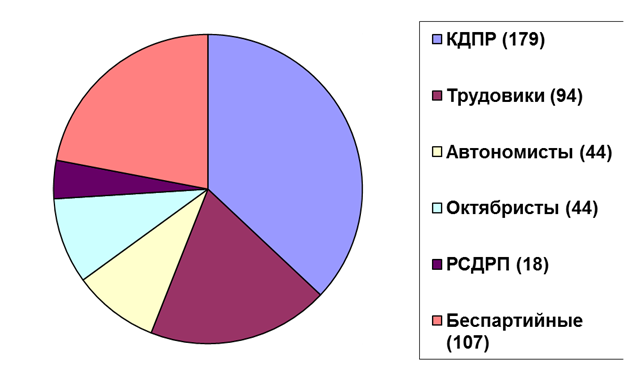

ПРИЛОЖЕНИЕ В " Партийный состав I Государственной Думы "……………………….27

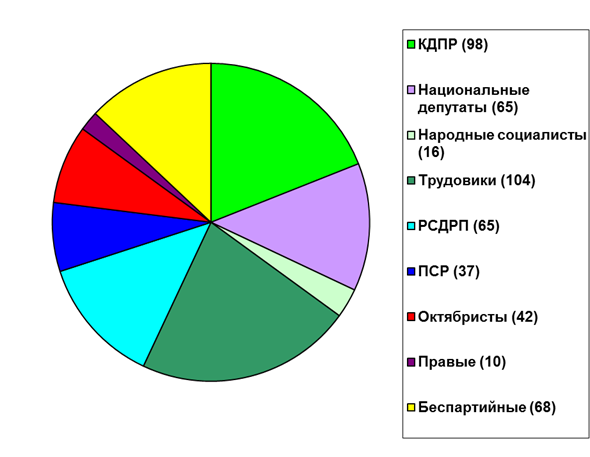

ПРИЛОЖЕНИЕ Г " Партийный состав II Государственной Думы "……………………...28

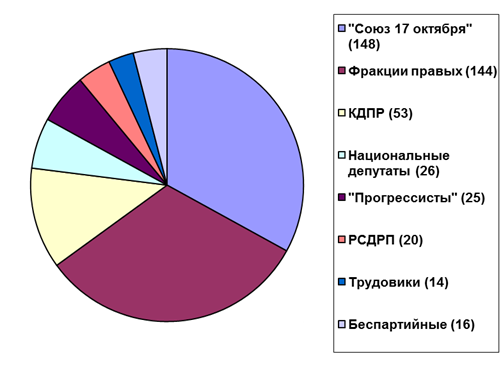

ПРИЛОЖЕНИЕ Д "Партийный состав III Государственной Думы "……………………...29

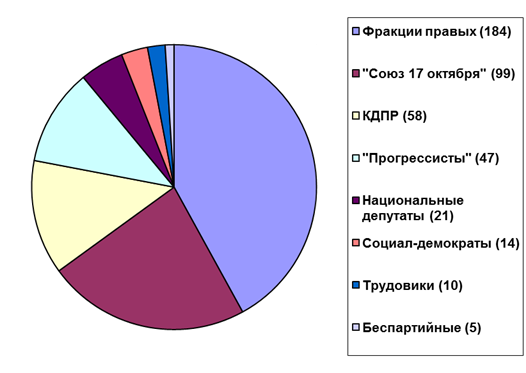

ПРИЛОЖЕНИЕ Е " Партийный состав IV Государственной Думы "…………………........30

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж " Подчинение Государственной Думы правительству "………………31

Введение

Актуальность темы и исследования.

Современная Россия находится в постоянных поисках оптимальных путей демократического развития и совершенствования парламентской системы. Но осмысление современного государственно-правового развития, его прогнозирование невозможно без изучения отечественных государственных традиций, их исторического фона, а также правовой эволюции. Искать решения для тех или иных поставленных задач необходимо путем анализа своей собственной истории. Одним из инструментов национальной правовой политики должно стать сравнительное право. Парламентаризм представляет собой единственный в своем роде феномен, понять который можно только через анализ его исторического становления. Анализ истории функционирования парламента необходим для научного осмысления общих проблем современной политической истории, он важен при определении дальнейшего пути демократического развития, для исключения повторения ошибок и остановок в развитии народовластия. Важнейший урок мировой истории состоит в том, что парламентаризм способен обеспечить мирную, эволюционную модернизацию государства и общества. Исторический опыт показал: без органа государственной власти, в составе которого выборные представители от всех социальных групп населения страны, невозможно подлинное развитие гражданского общества. Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к теме "Российский парламентаризм в начале XX века (историческое исследование)" в современной науке. С другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и практическую значимость.

Объектом данного исследования

является политическая история России начала XXвека.

Предметом исследования является

Российский парламентаризм как политико – правовое и социальное явление.

Целью

исследования является анализ причин генезиса парламентаризма в начале XXвека, исследования процесса эволюции парламентаризма и его исторической роли в судьбе России.

В рамках достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- исследовать политические причины становления парламентаризма в начале XX века.

- проанализировать социально-экономические причины становления парламентаризма в начале XX века.

- изучить понятие парламентаризма, нормативно – правовое регулирование деятельности государственной Думы начала XX века.

- обозначить социальный состав и вопросы I Государственной Думы.

- проанализировать деятельность II Государственной Думы.

- дать оценку результатам деятельности III Государственной Думы.

- осветить вопросы IV Государственной Думы.

- охарактеризовать итоги деятельности Государственной Думы четырех созывов.

- выявить уроки и проблемы преемственности идей парламентаризма в России.

- Проанализировать итоги и уроки парламентаризма в РФ в начале XXвека.

Методологическая основа

работы представлена системой различных общенаучных методов исследования, такими, как анализ, синтез, сравнения, классификация, а также диалектический метод. Специальные методы истории. Хронологии, анализа исторических источников.

Структура работы

определяется целью и задачами исследования; состоит из трех разделов, логическим образом разбитых на пункты, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении обоснована актуальность выбора темы, поставлены цель и задачи исследования, охарактеризованы методы исследования и источники информации.

В первом разделе раскрывается сущность, общие вопросы, раскрываются исторические аспекты причины "Российского парламентаризма в начале XX века ". Определяются основные понятия, обуславливается актуальность звучание вопросов " Парламентаризма в России в начале XX века".

Во втором разделе освещается более подробно содержание и функционирование "Парламентаризма в России в начале XX века ".

В третьем разделе, выявляются практический характер, и на основе отдельных данных делается анализ, а также выясняются итоги деятельности Государственных Дум.

Общее число страниц курсовой работы составляет: 23 страницы, не включая приложений.

1.Политические и социально-экономические причины становления российского парламентаризма в начале

XX

века

.

1.1Политические причины становления парламентаризма в начале

XX

века.

Первым подобием парламента в России были законосовещательные орган - Боярская Дума XVI-XVII вв., совет сподвижников Петра I, "круг молодых друзей императора" при Александре I.

В результате земской реформы Александра II появились своеобразные губернские парламенты-земства, обладавшие законосовещательным правом. Но император был категорически против создания общероссийского земства, видя в том ограничение принципов самодержавия.

Однако из-за усиления террора Александр II, считавший, что земства лояльны к государственной власти, издал распоряжение о присоединении собрания земских представителей к Государственному совету.

Это собрание должно было иметь только законосовещательный характер, но впоследствии оно могло стать полноценным парламентом. Задуманным планам помешало убийство Александра II в марте 1881 года.

Следующий император Александр III проводил политику контрреформ с целью укрепления самодержавия.

Пришедший к власти в 1894 году Николай II продолжал политику отца.

Однако в январе-феврале 1905 г. в России началась первая русская революция (1905-1907 гг.). Она продемонстрировала, что самодержавный период в истории Российского государства завершается и начинается период практической конституционализации и парламентаризации страны.

Первые, вначале умеренные шаги к парламентаризации были связаны с принятием Николаем II документов от 6 августа 1905 года: "Высочайшего Манифеста об учреждении Государственной Думы", "Закона об учреждении Государственной Думы" и "Положения о выборах в Государственную Думу".

Однако этими актами устанавливался статус Государственной думы как законосовещательного органа при монархе.

Кроме того, в документах 6 августа 1905 г. о выборах содержалась масса ограничений, цензовых требований, которые препятствовали широким кругам русского общества принять участие в работе даже такой бесправной Думы.

В тандеме с Государственной думой должен был функционировать Государственный совет. Статус законосовещательного органа при монархе Государственному совету был придан еще в момент его создания — в 1810 году. Манифестом от 6 августа 1905 г. этот статус был лишь подтвержден.

Отправной точкой становления парламентаризма в России стал Высочайший Манифест, подписанный царем Николаем II 17 октября 1905 г. "Об усовершенствовании государственного порядка" и целый ряд актов, развивающих положения Манифеста и также утвержденных указами императора, изданные в 1905-1906 гг.: Указ от 11 декабря 1905г. "Об изменении Положения о выборах в Государственную думу (от 6 августа 1905г.) и изданных в дополнение к нему узаконении", Манифест от 20 февраля 1906 г. "Об изменении учреждения Государственного Совета и о пересмотре учреждения Государственной Думы", Указ от 20 февраля 1906 г. "Учреждение Государственной Думы" (новая редакция) и другие.

Манифест 17 октября 1905 г. занимает особое место среди этих документов. В нем говорилось: "Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей".

Это означало, что Государственная дума из законосовещательного органа преобразовывалась в законодательный. Расширялись права в законодательной деятельности не только Государственной думы, но и Государственного совета. Он, как и Государственная Дума, также наделялся уже не законосовещательными, а законодательными полномочиями.

Итак, содержание парламентаризма в значительной мере определяется не столько нормативно закрепленным местом парламента в системе органов государственной власти и его ролью в решении социально значимых вопросов, сколько уровнем народного самосознания. Как нам представляется, уровень политического и правового сознания является критерием развитости парламентаризма. Поэтому парламентаризм в России будет развиваться по мере роста правосознания и политической активности народа. В связи с тем что такое развитие носит объективный характер, Российская Федерация в перспективе должна двигаться к парламентскому правлению. При его наличии максимально полно реализуется принцип народовластия, максимально широко внедряются идеи народного представительства. Движению российского общества в этом направлении следует придать необратимый характер. Решению этой задачи мог бы способствовать специальный закон о гарантиях народовластия.

1.2Социально-экономические причины становления парламентаризма в начале

XX

века.

Парламентаризм как явление социально-политическое и культурно-правовое не может возникнуть вне условий, при которых должны быть нормой конституционное закрепление и эффективное функционирование принципа разделения властей, верховенство права, обеспечение гражданских, политических, социально-экономических и иных прав и свобод. Иными словами, парламентаризм может возникнуть лишь в определенной общественной среде и является закономерным этапом в развитии государства, индикатором демократии, о чем свидетельствует мировой опыт. Анализ теории и практики представительной демократии (парламентаризма) на современном этапе показывает, что все государства, как правило, движутся в едином направлении, проходят по одному пути с небольшими отличиями и особенностями. Пожалуй, одним из наиважнейших достижений всей истории человечества, практически воплощенным в сфере государственного строительства, обеспечивающим стабильность общества, его развитие и процветание, является парламентаризм. Именно с парламентаризмом напрямую связаны представительная демократия, конституционализм, разделение властей и, что самое главное, права человека. Примечательно в этой связи положение ст. 16 французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г.: «Общество, в котором не обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не имеет конституции».

Как показывает история, демократический, парламентский путь развития с разделением властей, обеспечением прав человека характеризуется государственной стабильностью, преемственностью и одновременно прогрессом. В то же время в государствах, где не приняты указанные атрибуты демократии, смена власти, как правило, сопровождается революциями, потрясениями и прочими состояниями нестабильности. Не является исключением в этом плане и история российской государственности. Поскольку одна из важнейших функций парламента — обеспечение представительства народа в публичной власти, парламентаризм как явление общественное способствует снижению социальной напряженности, а саму власть делает легитимной. Вместе с тем, являясь определенной системой организации государственной власти, для которой характерно разделение властей, верховенство закона, парламентаризм служит своего рода инструментом народовластия.

2.Функционирование парламентаризма в России в начале

XX

века.

2.1Понятие парламентаризма, нормативно – правовое регулирование деятельности государственной Думы начала

XX

века.

Парламентаризм, являясь фундаментальным понятием в государство ведении и политологии, представляет собой одно из сложнейших явлений общественно-политической жизни, научное изучение, которого обусловлено тем, что становление института парламентаризма является важным условием политического режима .В политической и юридической науке существует множество определений, в той или иной степени отражающих сущность последнего. Так, в научной литературе часто констатируется, что пока не сложилось достаточно четкого, развернутого, общепринятого и вполне устоявшегося представления о парламентаризме как существующей во многих странах государственно-правовой реальности и не сформировалась единая точка зрения относительно истолкования, содержательного наполнения, определения данного понятия.

Понадобилось несколько столетий, чтобы замысел и традиции западноевропейского парламентаризма начали свое становление в России.

18 февраля 1905 г., когда в стране уже разрастался острейший социальный конфликт, Николай II издал рескрипт, в котором объявил о намерении привлечь достойнейших, доверием народа облаченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждению законодательных предложений "при условии непременного сохранения монархией всей полноты власти".

Созданное для реализации этого установления монарха Особое совещание под председательством министра внутренних дел А. Булыгина разработало проект учреждения Государственной думы с законосовещательным статусом. После почти шестимесячных сложных дебатов, в ходе которых многие ближайшие приближенные царя стремились, как можно более урезать думские права, а сам Николай II даже предложил назвать Думу "Государевой", 6 августа 1905 г., наконец, царем был издан Манифест об учреждении Государственной думы. По этому манифесту Государственная дума учреждалась как "законосовещательное установление", избравшееся на основе цензового представительства от трех курий. Развитие демократических институтов в российском государстве обусловило возникновение такого сложного политико-правового явления как парламентаризм - неотъемлемого элемента российской политической и правовой действительности. Данный процесс, представляется весьма логичным, так как любая область исследований рано или поздно встает перед проблемой систематизации ранее накопленных знаний[1]

.

2.2Социальный состав и вопросы

I

Государственной Думы.

Выборы в I Государственную Думу прошли с 26 марта по 20 апреля 1906 г. В них приняло участие лишь около 50 % избирателей, что не свидетельствовало о безусловной популярности в стране типичных для Европы форм парламентаризма.

Очень продуманно и умело провели свою предвыборную кампанию кадеты, сумевшие привлечь на свою сторону большинство демократических

избирателей обязательствами «сосчитаться» в Думе с правительством,

провести радикальную крестьянскую и рабочую реформы, ввести

законодательным путем весь комплекс гражданских прав и политических

свобод. Тактика кадетов принесла им победу на выборах: они располагали 153 мандатами в начале работы Думы (в конце 161) или 1/3 от общего числа депутатов. Главным статистиком первой Думы считается ее депутат Н.А.Бородин. Проанализировав данные о 448 депутатах, он пришел к выводу, что первая Дума на ⅔ состояла из интеллигентов и на оставшуюся треть – из крестьян и рабочих. Иначе выглядел сословный состав депутатов: «45,5% - крестьяне, 36,7% - дворяне, доля других социальных групп не превышала 5%…..По профессиональной деятельности 109 депутатов были землевладельцами (21,9%), 120 – земледельцами (24%). Под понятие «интеллигенция» попадало 153 депутата ( 30,7%), рабочие составили всего 5% (25 человек)». Интересно, что, судя по данным, приведенным Н.А.Бородиным, из депутатов первой Думы 189 человек получили высшее образование, 62 – среднее. Рассмотрев профессиональную составляющую депутатов, Н.А.Бородин делает вывод: «…наличность в Думе талантливых юристов, специалистов по всем отделам юриспруденции, и создает ту спокойную и полную достоинства умелую защиту народных прав и конституционных начал, которая особенно ценна для нашего молодого парламента, явившегося одновременно и законодательным учреждением, и высшей практической политической школой для вновь нарождающихся граждан земли русской»[2]

. Появление первого законодательного представительного учреждения в России, за что боролись десятки лет лучшие представители русского общества, вызвало подлинный шквал приветствий от групп россиян, ученых советов университетов, городских дум и земств. Новый парламент приветствовали парламенты других стран. Так, 30 июня 1906 г. в I Думе была оглашена телеграмма от членов старейшего парламента – лондонского. От российской Думы была даже выбрана делегация для посылки в Лондон, но она не успела туда отбыть, так как I Дума была распущена царем.

Событием огромной исторической важности не только в стране, но и во всем цивилизованном мире было открытие в Петербурге 27 апреля 1906г.

I Государственной Думы. Оно состоялось в самом крупном в столице Тронном зале Зимнего дворца и было обставлено весьма торжественно. Прибыло огромное число приглашенных, журналистов и дипломатических представителей из многих стран. Прибыл царь и произнес речь по случаю открытия Думы. Речь эта, по словам очевидца, "произвела на всех тягостное впечатление"

[3]

. «Выступление царя разительно отличалось от предложенных ему текстов….Николай поступил парадоксально: вместо того, чтобы в такой день обнародовать декларацию о намерениях власти по отношению к Думе, чего ждали от него многие, он втайне подготовил другую речь….Его речь не была политической программой, в ней содержалось лишь приветствие в адрес «лучших людей» России.»[4]

I Государственная Дума просуществовала в России всего 72 дня. Все это

время она находилась под обстрелом различных сил, и, прежде всего -

консерваторов. В «Правительственном вестнике» из номера в номер

печатались довольно однотипные письма, подписанные

группами лиц, в которых Дума называлась «инородной выдумкой», «чужеродным изобретением», которому не суждено «привиться на истинно

русской почве», доказывалось, что она всегда будет вредным учреждением.

При этом предлагалось «пока не поздно» Думу разогнать. Дума даже сделала специальный запрос, на каком основании в официальном органе

правительства ведется антидумская пропаганда. Однако тогдашний министр внутренних дел П.А. Столыпин ответил довольно однозначно: подданные монарха вправе печатать свои письма где угодно.

Дума была распущена, но ошеломленные депутаты не сдались без боя. Около 200 депутатов, и среди них кадеты, трудовики и социал-демократы

собрались в Выборге, где после бурных сетований и обсуждений приняли

воззвание – “Народу от народных представителей”. В нем говорилось, что

правительство сопротивляется наделению крестьян землей, что оно не имеет

права без народного представительства собирать налоги и призывать солдат

на военную службу, делать займы. Воззвание призывало к сопротивлению

такими, например, действиями, как отказ давать деньги в казну,

саботирование призыва в армию. Эпоха I Думы закончилась. Она вошла в историю как Дума неоправданных и неоправдавшихся надежд, реальных и мнимых шансов выдержать экзамен на государственную зрелость, способность закрепить в общественном сознании идею парламентаризма. Деятельность I Государственной Думы в целом способствовала разрушению «конституционных иллюзий» демократической интеллигенции, однако она не оправдала надежды крестьянства на решение аграрного вопроса.

Тем не менее распрощаться с Государственной Думой окончательно не входило в планы царя и правительства. В манифесте о роспуске Думы говорилось, что закон об учреждении Государственной Думы «сохранен без изменений», и на этом основании началась подготовка к новой кампании, теперь уже по выборам во II Государственную Думу.

2.3Деятельность

II

Государственной Думы.

Революция еще продолжалась, “беспорядки на аграрной почве” в июле 1906 г. охватили 32 губернии России, а в августе 1906 г. Крестьянскими волнениями было охвачено 50% уездов Европейской России.

В этой обстановке прошли выборы во II Государственную Думу. Путем

всевозможных уловок правительство стремилось обеспечить приемлемый для себя состав Думы. От выборов отстранялись крестьяне, не являющиеся домохозяевами, по городской курии не могли избираться рабочие, даже если они имели требуемый законом квартирный ценз, и так далее.

Сама атмосфера выборов заметно отличалась от первой избирательной

кампании, которая сопровождалась широким разливом по стране эйфорических ожиданий, что Дума явится панацеей от всех российских бед и усобиц.

Опыт перводумья, по сути, для всех печальный, был и учтен всеми.

П Государственная Дума приступила к работе 20 февраля 1907 г. Председателем Думы, стал правый кадет Ф.А. Головин. II Дума оказалась еще более радикально настроена, чем ее предшественница. Депутаты изменили тактику, решив действовать в рамках законности и, по возможности, избегать конфликтов. В ней по-прежнему преобладали оппозиционные течения, включая отказавшихся от бойкота социал-демократов и социалистов-революционеров (эсеров). Всего во вторую Думу было избрано 518 депутатов. Кадеты по сравнению с первыми выборами потеряли 55 мест (им принадлежало 98 мандатов). Народнические партии получили 157 мест (трудовики – 104, эсеры – 37, народные социалисты – 16). Социал-демократы имели 65 мест. Всего у левых было 222 мандата, или 43% голосов в Думе. Значительно усилилось правое крыло Думы: в нее вошли черносотенцы, которые вместе с октябристами имели 54 мандата (10%). Подобный состав II Думы, свидетельствовал о большей поляризации депутатского корпуса, об усилении в ней обоих флангов: и левого и правого. П.Н. Милюков считал, что история "второй избирательной кампании есть история грандиозной попытки заставить население сказать то, что нужно правительству. Ее исход есть громкое и торжественное подтверждение того положения, что страна хорошо знает, чего она хочет, - и что от того, чего она хочет, она будет добиваться самым настойчивым образом".

Такое положение явно не устраивало царское правительство, ибо ждать от Думы конструктивной работы в пользу государства не приходилось. Сразу после созыва II Государственной Думы правительству стало ясно, что ее придется вскоре распустить. Царское правительство решило распустить II Государственную Думу, обвинив социал-демократическую фракцию в подготовке заговора для низвержения самодержавия и установления демократической республики. 1 июня 1907 г. на закрытом заседании Думы прокурор Петербургской судебной палаты зачитал постановление о привлечении к суду 55 членов социал-демократической фракции и немедленном заключении под стражу 16 наиболее активных ее членов. Большинство депутатов Думы (социал-демократы, трудовики, эсеры, народные социалисты и кадеты) отказались лишить депутатских полномочий социал-демократов. В ночь на 3 июня 1907 г. полиция арестовала большую часть депутатов социал-демократической фракции II Государственной Думы, а утром 3 июня был опубликован Высочайший Манифест «О роспуске Государственной Думы, о времени созыва новой Думы и об изменении порядка выборов в Государственную Думу». Депутаты восприняли это спокойно и разъехались по домам. Как и ожидал Столыпин, никакой революционной вспышки не последовало. В целом, население отнеслось к разгону Думы индифферентно: была без радости любовь, прощанье было без печали.

Одновременно появилось новое Положение о выборах, изданное Николаем II с явным нарушением Основных государственных законов – без рассмотрения в Государственной Думе и Государственном Совете. Поэтому в литературе принято говорить о третьеиюньском государственном перевороте, причем такое отношение к указанному акту сложилось с первых же дней после его издания.

2.4Результаты деятельности

III

Государственной Думы.

Третья государственная дума Российской Империи действовала полный срок полномочий с 1 ноября 1907 по 9 июня 1912 и оказалась самой политически долговечной из первых четырех государственных дум. Она была избрана в соответствии с Манифестом о роспуске Государственной Думы, о времени созыва новой думы и об изменении порядка выборов в Государственную Думу и Положению о выборах в Государственную Думу от 3 июня 1907, которые были изданы императором Николаем Вторым одновременно с роспуском Второй Государственной Думы.

III Государственная дума была создана как заранее запланированный результат государственного переворота, совершенного Верховной властью 3 июня 1907 г.

Выборы в Думу проходили на основе нового избирательного закона, который ужесточал избирательный ценз основных избирателей, сокращал представительство крестьян и национальных меньшинств, увеличивал неравенство в представительстве различных социальных категорий. Курия помещиков и первая городская курия, то есть менее 1% населения объединяли 65% избирателей. В результате выборов в III Думу, сопровождавшихся, в свою очередь, разнообразным давлением на избирателей, правительство получило, наконец, послушную, "лакейскую" Думу, вполне пригодную для той декоративной роли, какую оно с самого начала назначало для этого учреждения.

Всего в III Думу было избрано 442 депутата (в I и II Думы предусматривалось избрание 524 депутатов). Таким образом, в III Думе преобладали те партии, которые твердо встали на путь сотрудничества с правительством. Главная масса депутатских полномочий досталась на долю октябристов, которым удалось провести 155 депутатов, то есть на 113 больше, чем в предыдущую Думу. Пост председателя III Думы последовательно занимали видные деятели: Н.А.Хомяков (до марта 1910 г.), А.И.Гучков (до марта 1911 г.), М.В.Родзянко. Для каждого из них главной целью было упрочение конституционной системы и достижение стабильности. Члены Думы могли заниматься утверждением государственной росписи доходов и расходов и контролировать ее исполнение, рассматривать вопросы, связанные с отчуждением части государственных доходов или имущества, обсуждать вопросы о постройке железных дорог за счет казны. Государственная дума имела право ставить вопрос об отмене или изменении действующих и издании новых законов.

В итоге Государственная дума была наделена минимальными правами. Вместе с тем, члены Думы имели право свободы суждений и не обязаны были отвечать перед избирателями.

Смысл третьеиюньской системы заключался в попытке "сверху" решить объективные исторические задачи. III Государственная дума была призвана стать инструментом реформирования страны "сверху". Ей предстояло принять целую серию законов, обеспечивающих проведение таких масштабных реформ, как аграрная, военная, судебная, реформы местных органов управления, народного образования. Нужны были новые законы, касавшиеся положения нерусских национальностей, рабочего класса.

Третьеиюньская политическая система, включавшая наряду с Думой Государственный Совет и верховную власть монарха, по своему социальному и партийному составу должна была обеспечить тот объем, глубину и темп реформирования, который могли допустить верхние слои общества.

Результаты деятельности III Думы неоднозначны и противоречивы.

Новое избирательное законодательство 1907 года позволило выбрать такую Думу, которая была способна конструктивно работать с правительством; но в то же время, Дума уже практически не представляла широкие массы населения, депутаты III Думы перестали восприниматься народом как народные избранники. Дума успешно справлялась с принятием бюджета и мелких технических законов, но политически значимые и спорные законы застревали в ней на долгие годы. Октябристское большинство Думы имело, в целом, проправительственную ориентацию; однако же, октябристы считали себя не разновидностью государственных служащих, а совершенно независимыми политическими деятелями. Они не имели достаточных личных связей и контактов в правительственных кругах, держались отчужденно от правительственных чиновников, что порождало борьбу самолюбий и столкновение амбиций даже в тех случаях, когда взгляды Думы и правительства по существу совпадали. Безобразное, агрессивное поведение левых и, в особенности, ультраправых депутатов омрачало работу Думы. Руководство Думы, озабоченное сохранением ее репутации, уворачивалось от скандалов, изымая из повестки все острые вопросы; но уровень внутренних противоречий в стране был настолько высок, что все значимые вопросы уже стали острыми. Как результат, III Дума справилась лишь с рутинной частью своей работы. Она не была, подобно I и II Думе, источником непрерывного и неразрешимого конфликта. Текущая законодательная работа шла своим чередом, но более важная задача — выразить политическую волю населения в форме законодательства — не была выполнена.

III Государственная Дума проработала положенные ей пять лет и была распущена императорским указом от 8 июня 1912 г.

2.5Вопросы Четвертой Государственной Думы.

В июне 1912 г. истекли полномочия депутатов III Думы, и осенью этого

года прошли выборы в IV Государственную Думу. Заседания Думы открылись 15 ноября 1912 г. Выборы в Четвертую Государственную думу состоялись в сентябре-октябре 1912 года. В Четвертой Государственной думе сохранились правооктябристское и октябристско-кадетское большинства, задававших тон и в предыдущей думе. Председателем ее в течение пяти лет (до 25 февраля 1917 г.) был крупный екатеринославский землевладелец октябрист М.В. Родзянко. В IV Государственную Думу было избрано 442 депутата. Среди депутатов националистов и умеренно-правых было 120, октябристов — 98, правых — 65, кадетов — 59, прогрессистов — 48, три национальные группы (польско-литовско-белорусская группа, Польское коло, мусульманская группа) насчитывали 21 депутата, социал-демократы — 14 (большевиков — 6, меньшевиков — 7, один депутат, не являвшийся полноправным членом фракции, примыкал к меньшевикам), трудовики — 10, беспартийные — 7. Октябристы играли в Государственной думе роль «центра», образуя, в зависимости от ситуации, правооктябристское или октябристско-кадетское большинство. Характерным для IV Государственной думы явился рост промежуточной между октябристами и кадетами фракции «прогрессистов». Правительство заваливало Государственную думу множеством незначительных законопроектов. Первые две сессии IV Государственной Думы прошли до начала Первой мировой войны и были посвящены обсуждению и принятию законов, направленных на укрепление основ самодержавного строя – о полиции, духовенстве, тюрьмах и другие. Преобладавшее в Государственной думе октябристско-кадетское большинство проявило себя в ряде оппозиционных правительству голосованиях, в попытках проявить законодательную инициативу. Однако законодательные инициативы октябристов и кадетов застревали в думских комиссиях или проваливались Государственным советом. В целом обстановка, сложившаяся в IV Государственной Думе, не позволяла ей сосредоточиться на крупномасштабной работе. Ее постоянно лихорадило. Шли бесконечные личностные «разборки» между лидерами фракций и внутри самих фракций. К тому же с началом в августе 1914 г. Первой мировой войны, после крупных поражений армии на фронте Дума вступила в острейший конфликт с исполнительной властью.

26 июля 1914 года состоялась однодневная чрезвычайная сессия Государственной думы, на которой думцы проголосовали за военные кредиты. Социал-демократическая фракция выступила против предоставления военных кредитов. Очередная третья сессия Четвертой Государственной думы была созвана 27 января 1915 года для принятия бюджета. Поражения русских войск весной и летом 1915 года, кризис государственной власти, вызвал рост оппозиционных настроений в Государственной думе. 19 июля 1915 г. открылась сессия IV Государственной Думы, на которой октябристы и трудовики сразу же поставили вопрос о создании ответственного перед Думой правительства, а в начале августа кадетская фракция повела активную работу по созданию межпартийного блока Большинство фракций Государственной думы и часть фракций Государственного совета выступили с критикой правительства, потребовали создания правительственного кабинета, пользующегося «доверием страны». Переговоры между думскими фракциями привели к подписанию 22 августа формального соглашения о создании Прогрессивного блока. Создание блока означало появление в Государственной думе большинства, оппозиционного правительству.

Следующая, V сессия IV Государственной Думы была созвана только 1 ноября 1916 г. «Прогрессивный блок» вновь выступил на ней, но с более умеренными требованиями создания ответственного перед Думой правительства и отставки скомпрометировавшего себя прогерманскими взглядами председателя Совета министров. «Прогрессивный блок», по существу, удовлетворился этим, и в дальнейшем IV Дума продолжала мирно сотрудничать с правительством.

3.Итоги и уроки парламентаризма в РФ в начале

XX

века.

3.1Итоги деятельности Государственной Думы четырех созывов.

Думский период в истории России начала ХХ в. составил всего двенадцать лет. Николай II, пообещав в Манифесте 17 октября 1905 г. созвать законодательную думу, на деле постарался сохранить за собой почти всю полноту самодержавной власти в стране. Но сам факт появления и деятельности в России представительного учреждения, обладавшего, хотя и небольшими законодательными правами, являлся уже некоторым ограничением всевластия царя.

Страна пробудилась к политической жизни, Дума была центром активной политической борьбы общественных движений, политических партий дореволюционной России. Но неспособность верховной власти к реформам, а также Первая мировая война привели самодержавие к политическому краху.

На основании выше изложенного, необходимо выделить основные итоги деятельности Государственной Думы всех четырёх созывов начала XX века и можно понять, что сделано было, действительно много:

Государственная дума тщательно работала над бюджетными вопросами, ключевыми для любого парламента. Она внесла важный вклад в развитие рабочего законодательства, законодательства о народном просвещении.

Депутаты Государственной думы начала XX века огромное внимание уделяли вопросу смертной казни, в результате чего, было принято решение об отмене последней. Так же активное внимание занимал вопрос о равноправии мужчин и женщин в политической жизни.

Государственная дума активно использовала полномочия участия в надзоре за деятельностью властей, хотя эти полномочия и были ограничены. Депутатские запросы и публичные ответы министров, выступления Председателя Совета Министров с декларациями о намерениях, по сути, с программными тезисами, стали составляющей политической жизни.

Целый ряд видных думских деятелей дореволюционной эпохи посвятили свою представительскую деятельность гуманистическим целям, защите прав и свобод, которые сегодня являются общепризнанными, но в те годы были серьезно ограниченными, причем не только в Российской империи. В частности, имеется ввиду, равноправие женщин, равноправие людей разных национальностей и конфессий.

Страна получила возможность не только следить за государственными решениями, но и участвовать в их принятии. Обсуждение вопросов развития страны не только в министерствах, но и в Думе, стало новым стимулом для развития политических партий, печати, институтов гражданского общества.

Вместе с созданием Государственной Думы изменилась вся система политических и общественных отношений. Были расширены гражданские и политические права. Были преобразованы другие органы власти – Государственный Совет, Совет Министров. Общественные инициативы получили возможность реализации в законодательстве. Несмотря на то, что в некоторых национальных регионах избирательное право было серьезно ограничено, особенно после 1907 года, - Государственная дума стала важной площадкой для диалога, обсуждения вопросов национальной и конфессиональной жизни.

Думу уже привыкли критиковать за нерешенность земельного вопроса – но можем ли мы недооценивать роль аграрной реформы, которая начиналась Столыпиным без Государственной думы, но продолжалась, в том числе и усилиями Думы.

Конечно, избирательное законодательство российской империи начала ХХ века существенно отставало от правовых стандартов Европейских стран с устоявшейся системой представительной власти. Вместе с тем, в отечественной политической практике тенденции демократизации правовой, политической системы сохранились. В итоге, Россия вошла в немногочисленную группу держав, где избирательные права получили женщины. Возрастной ценз был снижен до 20 лет. Впервые избирательные права были предоставлены военнослужащим.

Это законодательство, предусматривавшее пропорциональную систему, голосование за партийные списки, применялось в ходе выборов в Учредительное собрание. Хотя качество тех выборов ни в коем случае нельзя идеализировать, само законодательство заслуживает того, чтобы о нем помнили. В дальнейшем, в нашей стране на 70 лет установился иной режим. Лишь с конца 80-х годов выборы вновь приобрели демократический характер.

Все это, конечно, – только первые шаги российского парламентаризма. Для нас это очевидные, необходимые составляющие политического процесса. Но для того времени – это был достаточно резкий разрыв с прежней системой.

Конечно, в думской деятельности было не мало недостатков. В Думу вносилось больше законопроектов, чем она могла рассмотреть, комиссии были чересчур многочисленными. Дума тонула в собственном многословии. Череда думских скандалов удручающе воздействовала на современников. Ведь гласность и открытость не всегда приятны на вид, и некоторые их стороны производят шокирующее впечатление. Тем не менее учредившийся с созданием Думы открытый порядок обсуждения и принятия законов, контроль, хотя и усечённый, за государственными, финансовыми действиями властей – всё это способствовало политическому просвещению народа, развитию традиций гласного решения важнейших государственных вопросов.

Но, из выше представленных рассуждений, возникает вопрос: была ли Государственная дума настоящим парламентом? Этот вопрос вызван как стремлением на основе исторического опыта лучше понять основные направления, итоги деятельности, роль, место Государственной думы в современной России, так и суждениями некоторых авторов о больших возможностях, которые открылись перед этим представительным учреждением в деле политического представительства Российской империи.

По мнению исследователя Сущенко В.А., действительная история существования четырёх Государственных дум в начале XX века не даёт оснований для подобных выводов. Брошенная премьер – министром Коковцовым В.Н. при открытии III Государственной думы фраза: «Слава богу, у нас нет парламента» - довольно точно отражало реальное положение дел.

С самого начала деятельности Думы правительство старалось придать ей только законосовещательный характер. Несколько не нарушающий прерогатив самодержавной власти.

Возможность повлиять на утверждение государственного бюджета тоже мало что давало думской оппозиции, так как правительство могло истребовать необходимые ему средства в размере прошлогоднего бюджета. Следовательно, остаётся признать, что наиболее действительным средством давления на правительство являлось выступления депутатов и депутатские запросы по поводу неправомерных правительственных решений, на которые царским министрам зачастую было трудно дать удовлетворительный ответ.

Поэтому предметом особой заботы правительства стало стремление сформировать приемлемый для себя состав депутатского корпуса. С этой целью была создана сложная система многоступенчатых и неравноправных для различных категорий населения выборов в Государственную думу.

Но отношения правительства с подобным образом созванными думами оказались далеки от идиллических. Только два раза, в начале деятельности III Государственной думы и в начальный период мировой войны, было какое-то подобие согласия между правительством и думским большинством. По мере же обострения ситуации в стране думская оппозиция требовала от царя согласия на создание министерства, ответственного не только пред ним, но и пред Думой. Или хотя бы назначение на министерские посты лиц, пользующихся доверием в обществе. Толь такой шаг императора мог способствовать постепенному превращению Думы в настоящий парламент и усилить его влияние на политическую жизнь в стране. Однако, Николай II и мысли не допускал о подобном ущемлении своей власти.

В целом же, России потребовалось долгих 76 лет, чтобы возродить парламентаризм. В 1993 г. в декабре, прошли всеобщие, равные выборы на многопартийной основе в высший законодательный орган власти. С 1994 г. начала свою работу V Государственная дума. Таким образом, были продолжены традиции российского парламентаризма.

3.2

Уроки и проблема преемственности идей парламентаризма в России.

Проблема парламентаризма и роль парламента в России начала XX века занимают важное место в общественно-политическом и научных дискуссиях, а также в политическом дискурсе властных инстанций, общества и граждан. Большинство исследователей пытается найти истоки российского парламентаризма в государственных и общественных структурах прошлых веков. Данная исследовательская позиция, по нашему мнению, является правомерной, так как «протопарламентские» образования содержат в себе нормативные, организационные, функциональные начала современного парламентаризма в России.

В последнее время в средствах массовой информации Российской Федерации развернулась широкая дискуссия вокруг проблем генезиса и эволюции российского парламентаризма. Большинство авторов пытаются найти истоки последнего в представительных структурах власти прошлого. Вне всякого сомнения, с точки зрения представительских функций в России было немало структур и учреждений, пытавшихся представлять и защищать интересы различных слоев общества, но с точки зрения законодательной деятельности, осуществления законодательной власти в России полноценного парламента никогда не было. Ближе всего к нему стояли четыре Государственные думы начала XX века.

Российская самодержавная власть была настолько консервативна, что ни передовой европейский опыт XIX столетия в сфере парламентаризма, ни социальные потрясения в собственной стране, включая первую революцию 1905–1907 гг., не образумили ее и не привели к выводу о необходимости создания полноценного Законодательного собрания. События ХХ века показали, насколько ошибочной была такая политика, как опасно игнорировать или недооценивать волю населения своей страны, как важно и для общества, и для государства иметь эффективно функционирующий институт власти, который представляет и отстаивает интересы различных слоев и групп социума. Но это лишь один из выводов, подчеркивающий исключительную ценность опыта парламентаризма в любой современной стране.

Наряду с социально-политическими особенностями становления парламентаризма в России, необходимо выделить также то, что:

во-первых, складывание системы парламентаризма в России по сравнению с Западной произошло в гораздо более поздний период времени. Многие ученые указывают на ментальность россиян, особенности формирования и функционирования публичной власти как причины, обуславливающие крайне медленные темпы формирования парламентаризма.

во-вторых, предпосылками складывания законодательного органа власти в России было развитие земского движения, в целом, его либерального течения.

в-третьих, именно в начале XX в. происходит становление и оформление партийной системы.

в-четвёртых, развитие революционных событий и неудачи во внешней политике вынудили самодержавие выбрать путь политической, институциональной, нормативной модернизации, пусть и в упрощённом виде.

Таким образом, к началу ХХ в. вызрели необходимые условия, причины и предпосылки для появления и развития в России представительного учреждения, обладавшего, хотя и небольшими, но законодательными правами. Страна пробудилась к политической жизни. Дума была центром активной политической борьбы общественных движений, политических партий. Она стала той силой, которая подталкивала самодержавие к самореформированию.

Заключение.

В ходе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что цель исследования достигнута (цель - исследовать анализ причин генезиса парламентаризма в начале XXвека, так же процесс эволюции парламентаризма и его историческую роль в судьбе России).

Обращаясь к истории, мы должны определить пути дальнейшего укрепления парламентаризма в стране. Россия, точно так же, как другие государства, пришла к парламентаризму методом проб и ошибок. Но уроки этого пути были усвоены. Сегодня можно с уверенностью говорить о прочном укоренении парламента как института самоорганизации нашего общества. Этим мы обязаны, среди прочего, и первой Государственной Думе. Историческая память России оказалась крепкой. В наши дни институт парламентаризма активно развивается.

История российского парламентаризма лучше всего опровергает любые представления о том, что у России нет демократических традиций. Не будем забывать и о предшественниках нашего парламентаризма – о земском, городском, университетском, сословном самоуправлении, о вече древнерусских городов. Мы должны помнить об этом опыте, когда рассматриваем современные вопросы.

Начало ХХ века и его завершение - это разные периоды, которые отличаются по смыслу, по содержанию, по форме, поэтому и задачи, которые решает парламент серьезно отличаются.

Итак, в завершении своего исследования делаю вывод, что работа успешна, поставленные задачи и цель курсового проекта полно и детально отражена и раскрыта в работе. Рассмотрено понятие и сущность парламентаризм в России в начале XXвека, а именно - исследованы политические причины становления парламентаризма в начале XX века, проанализированы социально-экономические причины становления парламентаризма в начале XX века, изучено понятие парламентаризма, нормативно – правовое регулирование деятельности государственной Думы начала XX века, так же обозначены социальный состав и вопросы I Государственной Думы, деятельность II Государственной Думы, дана оценка результатам деятельности III Государственной Думы и освещены вопросы IV Государственной Думы.

Таким образом, мы охарактеризовали итоги деятельности Государственной Думы четырех созывов, выявили уроки и проблемы преемственности идей парламентаризма в России. Проанализировали итоги и уроки парламентаризма в РФ в начале XXвека.

Библиографический список.

1.

Актуальные проблемы развития современного российского

парламентаризма. – Изд-во УрГУ, 2001. – 56 с.

2.

Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале ХХ века. Учебное пособие. - М., 2000.

3.

Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / Под общ. ред. д. ю. н. Булакова О. Н. – М.: "Изд-во Эксмо", 2005 г. С.30.

4.

Государственная Дума начала ХХ в.: статус и полномочия // Опыт

российского парламентаризма. К 100-летию образования Государственной Думы:

Материалы межвузовской научной конференции, 25 мая 2006 г. –

Изд-во УрГЭУ, 2006. С. 10-14.

5.

Кретов Б.И. Парламентаризм в России: история и современность. Учебное пособие. — М.: МИИТ,2001.

6.

Романов Р.М. Парламентаризм: теория, история и современность. Учеб. пособие. — М.: МИРОС, 2002.

7.

См.: Гранкин И.В. Сущность российского парламентаризма // Конституционное и муниципальное право. 2005. № 4. С.13.

8.

Бородин Н.А. Государственная дума в цифрах. С-Пб, 1906. - С.14.

9.

У истоков российского парламентаризма/Составит. И.В. Лукоянов. – СПб.: Лики России, 2003.- С.131

10.

Таганцев Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной Думы в 1905-1906 гг. - Пг., 1919. – С.35-36.

Приложения

Приложение А.

Первая

Государственная Дума. 1906 год.

Копия фото

Приложение Б.

Выборы в Государственную Думу

Копия фото

Приложение В.

Партийный состав

I

Государственной Думы

Приложение Г.

Партийный состав

II

Государственной Думы

Приложение Д.

Партийный состав

III

Государственной Думы

Приложение Е.

Партийный состав

IV

Государственной Думы

Приложение Ж.

ПОДЧИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Принимать законы, необходимые правительству для преобразования России

Задачи

Государственной

Урезать бюджетные аппетиты Государственной

Урезать бюджетные аппетиты

Думы

ведомств Думы

ведомств

(по Столыпину)

Облегчить получение иностранных займов для финансирования преобразований

Задача:

получить в ходе выборов Думу, которая будет поддерживать правительство (I и II Государственные Думы были настроены к правительству оппозиционно).

Решение:

новый избирательный закон 3 июня 1907 г. обеспечил Столыпину послужную и очень гибкую Государственную Думу, через которую было удобно проводить нужные правительству законы.

[1]

См.: Гранкин И.В. Сущность российского парламентаризма // Конституционное и муниципальное право. 2005. № 4. С.13.

[2]

Бородин Н.А. Государственная дума в цифрах. С-Пб, 1906. - С.14

[3]

У истоков российского парламентаризма/Составит. И.В. Лукоянов. – СПб.: Лики России, 2003.- С.131

[4]

Таганцев Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной Думы в 1905-1906 гг. - Пг., 1919. – С.35-36.

|