Сепарирование молока

ЛЕКЦИЯ № 21

тема: сепарирование молока

ПЛАН:

- Общие сведения о молочных сепараторах и их классификация.

- Основы теории сепарирования молока.

- Основы технологического и энергетического расчета сепаратора.

- Особенности электропривода и эксплуатации молочных сепараторов.

ЛИТЕРАТУРА.

- Белянчиков Н.Н. Механизация технологических процессов. - М.: агропромиздат, 1989, Раздел 2.

- Назаров Г.И. и др. Электропривод и применение электроэнергии в сельском хозяйстве – М.: Колос, 1972, гл.10, § 6.

1. Общие сведения о молочных сепараторах и их классификация

Успешное решение проблемы обеспечения населения нашей страны продуктами питания зависит от производства молока и молочных продуктов, являющихся ценнейшим пищевым продуктом.

Так, один литр молока или полученные из него продукты (кефир, ряженка, творог) удовлетворяют почти половину суточной потребности человека в незаменимых аминокислотах.

В технологии производства сливок, сметаны, масла возникает необходимость разделения молока на две фракции с целью выделения жировой.

Сливки можно получить двумя путями: естественным отстоем и сепарированием молока. Оба способа основаны на разнице между плотностью жира и плазмы.

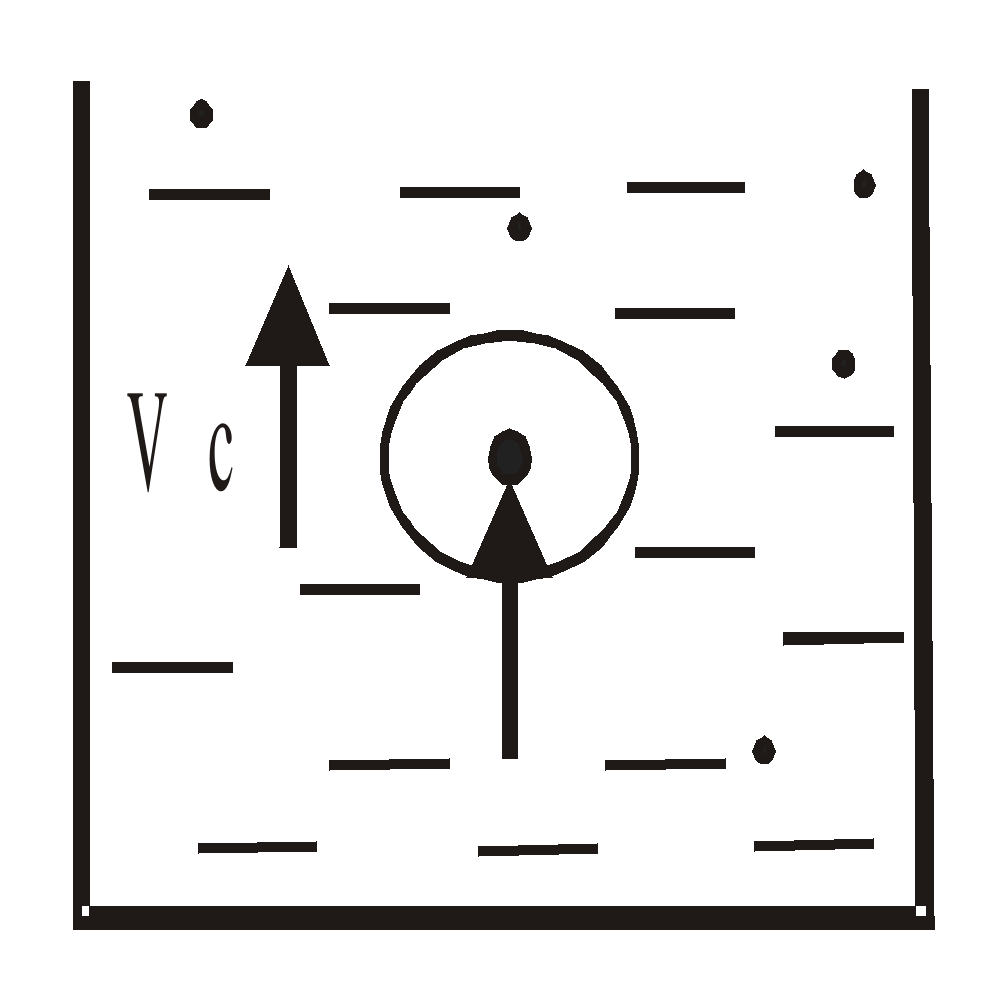

В покоящемся молоке жировые шарики всплывают на поверхность со скоростью (vс), несколько мм в час (под действием сил Стокса). Поэтому весь процесс отстоя молока для получения жира очень продолжителен – от 10 до 30 часов.

При замене поля силы тяжести полем центробежных сил получается огромный эффект:

- достигается быстрое и тщательное выделение жира;

- становится возможным непрерывно - поточное отделение жира.

Разделение молока на сливки и обрат, очистка его от механических примесей и нормализация с использованием центробежной силы осуществляются на аппаратах, называемых сепараторами.

Сепарирование позволяет получить обезжиренное молоко (обрат) практически с любым содержанием жира. Скорость выделения жира при этом в 2,5 – 3 млн. раз выше, чем при естественном отстое.

Молочные сепараторы классифицируют:

1. По назначению:

а) сепараторы – сливкоотделители;

б) сепараторы – очистители;

в) сепараторы – нормализаторы – для получения в потоке молока определенной жирности;

г) сепараторы – классификаторы – для очистки молока, а также раздробления и получения однородных по величине жировых шариков;

д) универсальные сепараторы.

2. По исполнению:

а) открытые (подача молока, выход сливок и обрата осуществляется свободным потоком при соприкосновении с окружающим воздухом). Они наиболее распространены в сельском хозяйстве.

б) полузакрытые (полугерметические) в них подача молока осуществляется открытым потоком, а выход сливок и обрата – под давлением, создаваемым самим сепаратором;

в) закрытые (герметические) – подача молока и выход продуктов сепарирования осуществляется под давлением;

Такие сепараторы применяют в замкнутой системе охладительно – пастеризационных установок.

3. По конструкции привода:

а) с ручным приводом;

б) с электроприводом;

в) с комбинированным приводом.

Необходимо отметить, что в полузакрытых и закрытых сепараторах в результате отвода молочных продуктов под давлением не происходит насыщения их воздухом и вспенивания. Это большое преимущество названных сепараторов в эксплуатации по сравнению с открытыми сепараторами.

Общее устройство сепаратора:

- Станина;

- Приводной механизм;

- Барабан;

- Молочная посуда.

Поток молока в барабанах разделен тарельчатыми вставками (тарелками), чем обеспечивается тонкослойность разделения молока и высокое качество процесса. Зазор между тарелками молокоочистительного барабана всегда больше, чем у сливкоотделителя. Величина его в различных конструкциях находится в пределах 0,8 – 2 мм. (для молокоочистителей) и 0,35 – 0,5 мм (для сливкоотделителей).

Приводные механизмы сепараторов, как правило, снабжаются фрикционными муфтами, для обеспечения плавного и постепенного разгона барабана сепаратора.

Работа. Под воздействием центробежной силы в быстровращающемся барабане тяжелая фракция – обрат или механические примеси – отбрасываются к периферии или так называемому грязевому пространству, а более легкая - жировые шарики – всплывают к оси барабана. Разделение потоков обеспечивает верхняя разделительная тарелка.

В настоящие время наибольшее распространение в животноводстве получили следующие марки сепараторов СОМ – 600, СОМ – 7 – 600М. (открытие) СОМ – 3 – 1000М; СПМФ – 2000; ОСП – 3М (закрытого типа, полузакрытые); ОМА – 3М (очиститель молока).

Все эти марки сепараторов снабжены электроприводом.

2. Основы теории сепарирования молока

При естественном отстое сливок жировые шарики всплывают к свободной поверхности сосуда со скоростью

(1)

где - ускорение силы тяжести, м/с2; - фактор, характеризующий свойства молока (способность к разделению), с.

Величена определяется по формуле:

,с (2)

где - разность плотностей плазмы молока и жировых шариков, кг/м3; - динамическая вязкость молока, Н•с/м2; - средний диаметр жировых шариков, м.

Медленный процесс разделения молока при естественном отстое убыстряется в молочных сепараторах.

Скорость движения жирового потока между тарелками будет равна:

(3)

где - центростремительное ускорение, развиваемое во вращающемся барабане, м/с2; - угловая скорость барабана, рад/с; – радиус рассматриваемого сечения.

Если взять отношение скоростей V0 и Vс, то получим:

(4)

Отсюда

(5)

Вывод. Интенсивность сепарирования во столько раз выше процесса отстоя, во сколько раз центростремительное ускорение, соответствующие данной угловой скорости барабана, выше величины ускорения силы тяжести.

На физико-механические свойства молока влияние оказывает температурный режим. Экспериментально установлено, что в диапазоне температур от 283 – 3430К (10-700С)

. (6)

Для уяснения сущности процесса сепарирования, рассмотрим схему движения молока в межтарелочном пространстве барабана.

Молоко поступает межтарелочное пространство по вертикальным каналам пакета тарелок. Здесь жировые шарики участвуют в переносном движение потока молока со скоростью VП и под действием центростремительного ускорения в относительном движении со скоростью VС.

Скорость потока молока в межтарелочном пространстве:

,м/с. (7)

где - объемный расход молока, м3/с; - радиус рассматриваемого сечения, м; - расстояние между тарелками, м; - число межтарелочных пространств в барабане.

Относительная скорость жирового шарика будет равна:

, (8)

где а – центростремительное ускорение, развиваемое во вращающемся барабане.

,

тогда

(9)

Анализируя зависимости (7) и (9) можно заключить, что с увеличением R, величина VП уменьшается, а величина VС - увеличивается. Следовательно изменяется величина и направление абсолютной скорости жирового шарика, они осаждаются на верхних поверхностях тарелок и непрерывно двигаются к оси вращения барабана. Потоки обрата и сливок разделяет верхняя разделительная тарелка.

Чем меньше шарик, тем ближе к периферии тарелки он опускается. Часть самых мелких жировых шариков не успеет опуститься на тарелку, и будет захвачена и вынесена вместе потоком обрата.

3. Основы технологического и энергетического расчета молочных сепараторов.

Технологический расчет ставит целью определение пропускной способности сепаратора, которая всецело определяется пропускной способностью барабана:

или

, м3/с.

где - к.п.д. барабана (=0,6-0,7);

- приведенный радиус тарелок, м;

– высота тарелки, м.

Приведенный радиус тарелок:

.

Энергетический расчет.

При выборе привода сепаратора необходимо учитывать следующие режимы работы – пусковой (разгон до рабочих оборотов), рабочий ход и холостой ход сепаратора.

При выборе типа и мощности электрического двигателя для привода сепараторов основным режимом является пусковой, так как пусковая мощность в 1,5 –2 раза

больше потребной для рабочего хода.

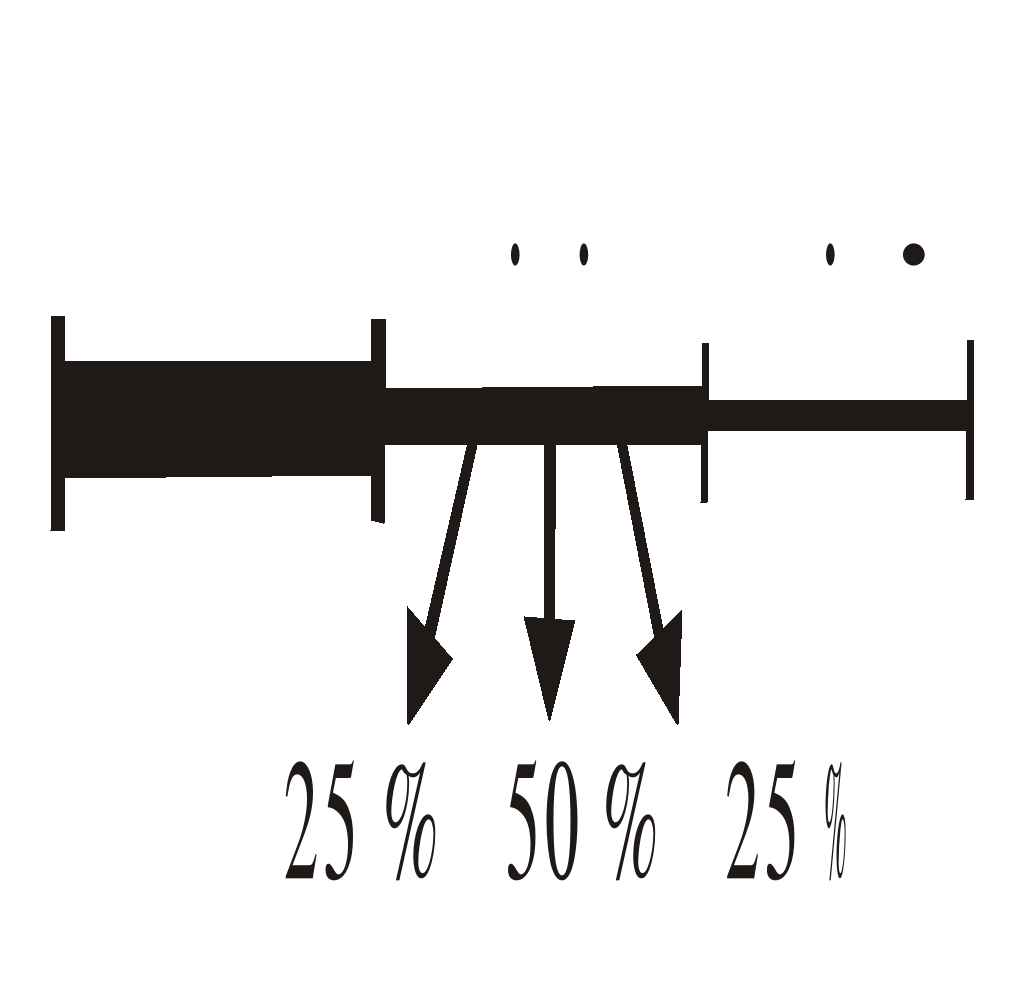

В период рабочего хода мощность распределяется следующим образом:

- на трение в приводном механизме – 25%;

- на трение барабана о воздух – 50%;

- на сообщение кинетической энергии выбрасываемой жидкости – 25%.

Пусковая мощность определяется по формуле:

, Вт.

где - момент инерции барабана относительно оси вращения, кг•м2; - угловая скорость барабана, 1/с; - механический к.п.д. передачи (); - время разгона барабана (t = 100 – 300 с).

механическая характеристика барабана сепаратора выражается формулой (получена П.А. Рубцовым) (МС=f(n)):

где М0 – начальный момент трогания (М0=0,2-1,0 Н•м); n – частота вращения барабана, об/мин; а1 – коэффициент, зависящий от качества обработки элементов привода и барабана, массы барабана.

Для сепараторов производительностью 50-3000 л/ч