1.1. Генезис концепции политической коммуникации в контексте трансформации картины мира и эволюции социально-политической мысли

Исторически первой формой целостного отражения действительности стала мифологическая картина мира, в фантастических образах которой проявлялось мировоззрение древнего общества. Миф был не только повествованием о происхождении и судьбах Вселенной, но также обоснованием и оправданием существующего образа жизни людей, регулятором их поведения и взаимоотношений. В мифологической трактовке земные порядки виделись неотъемлемой частью порядков общемировых, космических, имеющих божественное происхождение, а проявления политической мысли, соответственно, представляли собой элементы целостного мифологического мировоззрения. Восхваление божественной справедливости как основы земных социально-политических отношений, законов и правил [c.22] человеческого поведения свойственно наиболее ранним из дошедших до нас древнеегипетским источникам: «Поучению Птахотепа» (ХХVIII в. до н.э.), «Поучению гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» (XXI в. до н.э.) и др. Представления о божественном характере власти и законов, их соответствии неизменным небесным предустановлениям и справедливости отражены и в более позднем, древневавилонском памятнике политико-правовой мысли XVIII века до н.э. – «Законах Хаммурапи». В тексте этого документа древневавилонский царь, выступающий в роли коммуникатора по отношению к своим подданным, по сути, предстает как ретранслятор воли богов: «По повелению Шамаша, великого судии небес и земли, справедливость моя в стране да восторжествует! По указу Мардука, моего владыки, предначертания мои да не встретят нарушителя» [79, c. 188].

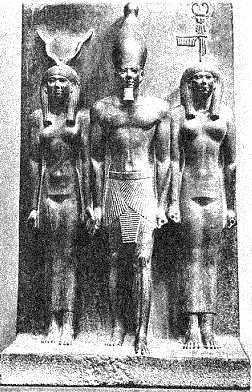

Мифологические представления о божественном происхождении власти и самих властителей нашли свое отражение не только в древних текстах, но и в памятниках изобразительного искусства. Эти памятники, закреплявшие определенные сведения в наглядной и доступной для восприятия форме с очевидной целью последующей их демонстрации на широкую зрительскую аудиторию, явились, по сути, наиболее ранними формами использования приемов визуальной политической коммуникации. Так, распространенные изображения древнеегипетских фараонов рядом с божествами, несомненно, были нацелены на утверждение в сознании потенциальных зрителей представлений о небесном происхождении земного правителя, чье величие и мудрость, таким образом, подразумевались сами собой и не подлежали каким-либо сомнениям. В качестве примера подобного изображения на рис. 1 приведена фотография хранящегося в Каирском музее рельефа, датированного примерно 2470 г. до н.э., на котором изображен фараон Менкаура, слева от него – богиня неба Хатхор, справа – богиня Парва (источник: [175, c. 185]). Аналогичные цели преследовало и широко известное изображение, вырезанное в верхней части базальтового столба с текстом законов Хаммурапи: царь представлен в молитвенной позе перед древневавилонским богом солнца и справедливости Шамашем, вручающим ему свиток с законами (рис. 2; источник: [93, c. 130]). [c.23]

Рис. 1

Рис. 2

Содержание мифа представлялось сознанию древних людей вполне достоверным, поскольку оно воплощало в определенном смысле «надежный» опыт осмысления реальности множеством поколений, который служил предметом веры, а не критики. Однако углубление социальной дифференциации общества, накопление и обобщение практических знаний и представлений об окружающей действительности неизбежно вели к постепенному разложению целостной мифологической картины мира, обособлению и разделению мировоззрения как отдельных индивидов, так и различных общностей. Особая мировоззренческая нагрузка перешла к философии и религии, находившимся в течение многих веков в тесном, а порой и весьма противоречивом взаимодействии. Философия претендовала в первую очередь на выполнение функции осознания, рационального понятийного выражения и теоретического обоснования мировоззренческих установок на основе разумного критического осмысления тех взглядов и ценностей, на которые опиралось обыденное сознание, тогда как религия в большей мере обращалась к эмоциональной стороне человеческого существования и основывалась прежде [c.24] всего на вере в те или иные положения. Однако в конкретных исторических условиях философия могла использоваться и, как известно, использовалась также для обоснования религиозного мировоззрения.

Изменение характера картины мира, формирование и развитие в ее рамках идей и учений о различных областях окружающей действительности, включая и сферу политики, представляет собой «…не равномерный прямолинейный процесс, предполагающий постепенное накапливание знаний. Как в истории вообще бывают свои взрывные, революционные эпохи, так и в истории идей и учений бывают периоды в несколько столетий, когда наблюдается удивительный феномен настоящего фейерверка человеческого духа, человеческого интеллекта. Это своего рода “духовные революции”, во многом определяющие дальнейший ход человеческой цивилизации» [92, c. 31]. Первой такой революционной эпохой, названной К. Ясперсом «осевым временем», стал период примерно между 800 и 200 г. до н.э., когда почти одновременно и независимо друг от друга на Востоке – в Китае, Индии, Персии, Палестине и на Западе – в Греции образовалось несколько внутренне родственных друг другу духовных центров. «Осевое время», как особо подчеркивал К. Ясперс, – это эпоха прорыва мифологического мировоззрения, формирования человека рационально мыслящего, способного к самопознанию: именно тогда «были разработаны основные категории, которыми мы мыслим и по сей день» [230, c. 33]. Что же касается политической мысли, то отныне она в течение долгого времени развивалась в рамках философии, включавшей в себя все знания и представления людей об окружающем их мире и о самих себе. Как отмечает В.Д. Зотов, «фактически вплоть до эпохи Возрождения и начала Нового времени, то есть до XV–XVII вв., политическая и правовая мысль развивалась главным образом благодаря усилиям философов» [92, c. 32]. И действительно, крупнейшими политическими мыслителями Древнего Китая, Древней Греции и Рима, Средневековья, а также начала Нового времени были прежде всего великие философы: Конфуций (551–479 до н.э.), Мо-цзы (479–400 до н.э.), Платон (428/427–347 до н.э.), Аристотель (384–322 до н.э), Августин Аврелий (354–430), [c.25] Фома Аквинский (1225/1226–1274), Ибн Хальдун (1332–1406), Томас Гоббс (1588–1679), Джон Локк (1632–1704). Не составляют в этом ряду исключения и Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э), знаменитый римский оратор и государственный деятель, который, будучи глубоким знатоком древнегреческой философии, на основе идей Платона и Аристотеля создал собственное учение о государстве и праве, ставшее отражением политических реалий в новых исторических условиях, и Никколо Макиавелли (1469–1527), флорентийский политик, дипломат, писатель и историк, стоявший у истоков методологии научного изучения политической сферы как самостоятельного объекта исследования с использованием методов сравнительно-исторического анализа и эмпирического наблюдения реальных политических отношений.

Социально-философские учения Античности положили начало осмыслению коммуникации в качестве инструмента воздействия на политическое сознание и поведение граждан. Критика мифологических представлений, преследующая цель унификации массового сознания, достижения идейно-политического единства граждан «идеального государства» путем тщательного отбора, обработки, а в необходимых случаях и изменения содержания распространяемых сообщений, отчетливо проявляется в трудах Платона. «Разве можем мы допустить, – писал, в частности, великий философ, – чтобы дети слушали и воспринимали душой какие попало мифы, выдуманные кем попало и большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют?» [158, c. 140] Наиболее ранние из известных нам попыток теоретического обобщения отдельных аспектов политической коммуникации принадлежат Аристотелю, который, рассматривая политику как «общение», впервые раскрыл ее коммуникационную сущность. «Поскольку, – утверждал он, – как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо), то, очевидно, все общения стремятся (stokhadzontai) к тому или иному благу, причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные [c.26] общения. Это общение и называется государством, или общением политическим» [19, c. 376]. Именно Аристотелю принадлежит и одна из первых моделей коммуникационного процесса – описание структуры публичной речи: «Речь слагается из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя)» [20, c. 14].

В дальнейшем выдвинутая Аристотелем идея о коммуникационной сущности политики прослеживается в трудах Цицерона и мыслителей Средневековья. У знаменитого римского оратора и государственного деятеля политическое общение приобретает правовой характер и преследует цель установления «общего правопорядка». Определяя государство (respublica) как «достояние народа (res populi)», Цицерон подчеркивал, что народ – это «не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов» [208, c. 20]. Позднее Августин Блаженный говорил о том, что при всем многообразии и различии народов, каждый из которых жил «по особым уставам и обычаям», всегда существовало «не более как два рода человеческого общения», называемые «двумя градами», то есть двумя обществами, одно из которых «составляется из людей, желающих жить в мире только по плоти», тогда как другое – «из желающих жить также и по духу» [14, c. 653]. Фома Аквинский, трактуя «Политику» Аристотеля в христианском духе, делал вывод о богоустановленной необходимости бытия человека как «политического существа» или «общественного существа» (см.: [202, c. 581–596]).

В эпоху Возрождения в творчестве Н. Макиавелли получила свое дальнейшее развитие «линия Платона», связанная с проблемой целенаправленного воздействия на политическое сознание путем отбора, изменения содержания и интерпретации распространяемых сообщений. Делая акцент на светском характере практической политики и необходимости ее отделения от теологических и религиозных представлений, Макиавелли тем не менее являлся сторонником использования религии в качестве идеологического инструмента, обеспечивающего успешное осуществление власти: [c.27] «В самом деле, ни у одного народа не было никогда учредителя чрезвычайных законов, который не прибегал бы к богу, ибо в противном случае законы их не были бы приняты; ибо много есть благ, познанных человеком рассудительным, которые сами по себе не столь очевидны, чтобы и все прочие люди могли сразу же оценить их достоинства. Вот почему мудрецы, желая устранить подобную трудность, прибегают к богам» [120, c. 406]. По существу, подобный чисто утилитарный подход к религии можно рассматривать в качестве одного из вариантов использования направленной коммуникации в целях обеспечения государственных, политических интересов.

Начиная с XVII в. существенное значение в формировании мировоззрения приобретает наука. Именно в это время в западном обществе утверждаются идеалы рационализма, провозглашается господство «века разума». Дальнейшее развитие научного познания, его вторжение в различные области окружающей действительности, возрастание суммы накапливаемых положительных знаний сопровождалось взаимным обособлением естественных и гуманитарных наук, их дифференциацией на все более специализированные дисциплины, к числу которых относится и политическая наука, представляющая собой систему рациональных знаний о политике и связанных с ней явлениях и процессах. Вместе с тем параллельно на основе синтеза и философско-мировоззренческой интерпретации результатов познания складывалась научная картина мира – система общих принципов, понятий, законов и наглядных представлений, в рамках которой отдельные конкретные науки, будучи компонентами единого, целостного образования, вступали в прямое или опосредованное взаимодействие друг с другом. При этом, как подчеркивает В.М. Найдыш, «естествознание, являясь основой всякого знания, всегда оказывало влияние на развитие гуманитарных наук (через методологические установки, общемировоззренческие представления, образы, идеи и др.)» [140, c. 16].

Содержание научной картины мира в значительной мере обусловливается представлениями лидирующей фундаментальной области науки, постоянным расширением и углублением границ познания, изменением характера решаемых задач. Отсюда следует [c.28] неизбежная историческая ограниченность складывающейся на каждом этапе развития познания научной картины мира как модели, отражающей объективную реальность с известной степенью неполноты и приблизительности. Новые факты постепенно начинают приходить в противоречие с принятыми воззрениями и заставляют переосмысливать их, вызревают радикальные смены одних образов мира другими как в отдельных областях познавательной деятельности, так и на уровне научной картины мира в целом. Достижения естественных наук, обретающие в результате философской интерпретации мировоззренческую и методологическую значимость, оказывают заметное влияние на способы и приемы организации знания о социальной действительности, в том числе и на систему принципов, лежащих в основе построения социально-политических теорий. В русле этой тенденции современная политическая наука испытывает воздействие методологического подхода, формирующегося на основе представлений новейшего естествознания, синергетики, общей теории систем и теории коммуникации, согласно которым в окружающем нас нелинейном мире причинность имеет вероятностный характер и наряду с вещественно-энергетическими существенную роль играют информационные процессы.

Раскрыть закономерности и объективную логику происходящих сегодня изменений, преодолеть кажущееся резкое разграничение между прошлым и настоящим, понять их взаимоотношение как отношение ставшего к становящемуся помогает объективный исторический анализ пройденного пути в свете новейших достижений научного познания. И в данном отношении классическая картина мира представляет собой, как отмечали И. Пригожин и И. Стенгерс, «“наблюдательный пункт”, из которого особенно удобно следить за трансформацией, переживаемой современной наукой» [166, c. 20].

Ньютоновская классическая механика стала первой фундаментальной научной теорией, которая охватывала характерный для всеобъемлющей картины мира широкий круг явлений объективной действительности. Обобщив достижения науки XVI–XVII вв., И. Ньютон впервые сформулировал в универсальной и довольно простой форме закон всемирного тяготения и три [c.29] основных закона механического движения, из которых в качестве простых следствий выводились ранее установленные И. Кеплером законы движения планет. В своем систематическом изложении (см.: [145]) ньютоновская механика земных и небесных процессов на протяжении многих лет оставалась единственным теоретическим основанием научного познания и выступала ядром механистической картины мира.

Тесная взаимосвязь теории Ньютона с конкретными астрономическими задачами и прежде всего с изучением движения небесных тел исторически обусловлена тем обстоятельством, что астрономия, непосредственно ориентированная на такие важные сферы практической деятельности людей, как навигация и точное определение времени, с глубокой древности и вплоть до промышленной революции конца XVIII – начала XIX вв. фактически являлась лидирующей областью знания. В этой связи вполне закономерен отмеченный основоположником кибернетики Н. Винером факт, что в прикладном, техническом отношении первыми областями, где наступила ньютоновская эра, были области навигации и изготовления часовых механизмов: мореплаватели могли точно определить географическую долготу только лишь путем сравнения местного времени с каким-либо стандартным, например, с гринвичским, а «для этого необходимо было иметь при себе хронометр, поставленный по Гринвичу, или найти какие-то другие, помимо Солнца, небесные часы, которые заменили бы нам хронометр» [54, с. 137]. Винер также справедливо указывает, что «основным практическим результатом этой техники, основанной на идеях Гюйгенса и Ньютона, была эпоха мореплавания, когда… торговля с заокеанскими странами, бывшая чем-то случайным и рискованным, превратилась в правильно поставленное предприятие. Это была техника коммерсантов» [51, c. 92].

Особое положение механики как науки, ранее других получившей законченную систематическую разработку и широкое практическое применение, способствовало возникновению и распространению в XVII–XVIII вв. механицизма – мировоззрения, объясняющего развитие природы и общества законами механического движения, которые рассматривались как [c.30] универсальные и распространялись на всю Вселенную – от атомов до планет. Возможность абсолютизации ньютоновских законов заключалась в их математической формулировке, не зависящей от физической природы сил, воздействующих на рассматриваемое движущееся тело или систему тел. Очевидно, что помимо известных во времена Ньютона гравитационных сил всемирного тяготения и подчиняющихся принципу равенства действия и противодействия динамических сил могли быть и в конечном счете были открыты другие виды физического взаимодействия, например силы взаимного притяжения и отталкивания электрических зарядов, однако подобное открытие, несмотря на изменение эмпирического содержания законов движения, никак не затрагивало их форму, что подтверждало в течение определенного времени мысли об универсальном характере классической теории. При этом именно математическая форма ньютоновских законов порождала иллюзию потенциальной обратимости и строгой предопределенности любого процесса в мире, природе и обществе. С одной стороны, из математической формулировки законов движения следовало, что любая динамическая система начнет эволюционировать назад во времени, если мгновенно обратить скорости всех составляющих ее элементов, причем, как подчеркивал Винер, «основные законы не изменяются при замене переменной времени t на –t» [51, c. 84]. С другой стороны, согласно тем же самым законам движения, каждая последовательность явлений полностью определяется своим прошлым, и в результате однозначная причинно-следственная зависимость, или строгий детерминизм любого процесса, не оставляющий места каким-либо случайным изменениям, становится универсальной характеристикой механистической картины мира, фактически представляющей Вселенную как своего рода механический агрегат, в котором осуществлялась жесткая связь между его составными частями.

Механицизм оказал значительное влияние на развитие политических идей в XVII–XVIII вв. Весьма показательно в данном отношении знаменитое введение к «Левиафану» Т. Гоббса, где государство уподобляется «искусственному человеку», целесообразно сконструированному людьми, как любой [c.31] движущийся механизм-автомат или часы, из разного рода пружин, рычагов, колес, нитей и т.д. [61, c. 6–7] Механистическое понимание причинности и детерминизма, абсолютизирующее момент необходимости, достаточно отчетливо проявляется в политическом учении Ш.Л. Монтескье, который стремился объяснить основные принципы развития общества через воздействие естественных факторов – природной среды и климата. Определяя законы как «необходимые отношения, вытекающие из природы вещей» [137, c. 11], он помещает человека в строго детерминистическую систему окружающего мира, где физические свойства среды предопределяют как характер законов, так и тип власти. Законы, согласно Монтескье, «должны соответствовать физическим свойствам страны, ее климату – холодному, жаркому или умеренному, – качествам почвы, ее наложению, размерам, образу жизни ее народов – земледельцев, охотников или пастухов», и «все эти отношения, совокупность их образует то, что называется Духом законов» [137, c. 16].

Под очевидным влиянием представлений ньютонианства находились и «отцы-основатели» Соединенных Штатов Америки – авторы «Федералиста», задумавшие создать грандиозную систему государственного управления, которая бы, если использовать расхожее выражение, «работала, как часы», не допуская никаких серьезных сбоев. Помимо понятия «системы сдержек и противовесов», вызывающего достаточно отчетливую ассоциацию с совокупностью устройств, регулирующих точность хода башенных часов, авторы «Федералиста» использовали в положительном контексте и другие образные представления из области механики как наиболее развитой и передовой для того времени области знания – «механизм правления», «механизм власти», «пружины, которыми направляются его (т.е. механизма государственного управления. – М.Г.) действия», «политическая машина» и т.п. (см.: [195, c. 73, 104, 128, 160, 391, 434, 455 и др.]) По-видимому, не будет сильным преувеличением утверждение о том, что в известном смысле достаточно «механистична» не только американская модель, но и вся концепция представительной демократии, оформившаяся как целое в рамках западной политической мысли Нового времени: периодическая, [c.32] циклическая выборность органов власти, предусматривающая изменение их персонального состава, тем не менее, предполагала воспроизводство во времени постоянных функций институтов и должностных лиц, направленное на сохранение политической стабильности, – подобно тому, как, говоря словами Винера, «моделью всех событий в солнечной системе считалось вращение колеса или ряда колес, как в птолемеевской теории эпициклов или в коперниковской теории орбит; и в любой такой теории будущее в некоторой степени повторяло прошедшее» [51, c. 84].

Однако, как показывала практика, механистическая картина мира, претендовавшая на универсализм, на деле была применима к описанию только локальных областей окружающей действительности. Несмотря на то, что механицизм во многом способствовал пониманию естественной обусловленности социальных процессов, главным его недостатком, по справедливому замечанию молодого Маркса, было то, «что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом» [125, c. 1].

В этой связи нетрудно заметить, что во времена господства механицизма в естествознании конкретные проблемы, связанные с осмыслением социально-политических процессов, в том числе и отдельных аспектов политической коммуникации, рассматривались главным образом в рамках теорий, имевших по сути не столько научный – в строгом смысле этого слова, – сколько ценностно ориентированный характер. Дж. Мильтон в своей знаменитой «Ареопагитике» – речи о свободе печати, обращенной к английскому парламенту, – используя телеологическую аргументацию и исходя из положения о божественном наделении каждого человека разумом, способностью самостоятельно мыслить и, соответственно, возможностью чтения, доказывал, что ограничение свободы печати входит в противоречие с дарованными людям свыше возможностями делать самостоятельный выбор между добром и злом, основанный на собственной совести, тогда как испытание противоположными мнениями только способствует [c.33] совершенствованию добродетельной в христианском понимании личности (см.: [133]). Аналогичным образом Дж. Локк обосновывал свои идеи о свободе слова как о производной от естественных прав человека, данных ему богом от рождения (см.: [117; 118]).

Что же касается представлений об универсальном характере классической картины мира, построенной Ньютоном и его последователями, то они были существенно поколеблены в XIX в. важными открытиями в области естествознания, вводившими в науку принципиально новую методологическую установку – идею об однонаправленности, необратимости времени.

Когда с развертыванием промышленной революции «купца сменил фабрикант, а место хронометра заняла паровая машина» [51, c. 92], центр интересов естествоиспытателей переместился с механики на термодинамику. С установлением нового фундаментального принципа, постулировавшего существование в природе универсальной тенденции к диссипации и деградации механической энергии и получившего название второго начала термодинамики, прежнее представление о мире как о некоем «вечном двигателе», для которого любой момент времени в настоящем, прошлом и будущем был неотличим от любого другого момента времени, становилось невозможным. Вселенная отныне могла рассматриваться только как сложная динамическая система, стремящаяся – в силу необратимых потерь энергии при ее преобразовании в механическое движение – к установлению всеобщего теплового равновесия, гипотетическому «конечному состоянию», которое получило название «тепловой смерти». В результате ни один момент времени, связанный с существованием мира, не тождествен предыдущему, а это означает, что само время утрачивает свойство обратимости. При этом, очевидно, любая система вследствие необратимых энергетических потерь постепенно утрачивает способность поддерживать стабильность входящих в нее сложных структур, и, следовательно, с течением времени высокоорганизованные составляющие неизбежно распадаются на менее организованные, что ведет к нивелированию различий внутри системы, а в масштабах Вселенной – к регрессу (от лат. regressus – обратное движение), содержание которого составляют процессы постепенной [c.34] деградации мира, понижения уровня его организации, перехода к менее совершенным, более однородным состояниям.

С другой стороны, с середины XIX века в естествознании обозначился и принципиально иной подход к проблеме однонаправленности времени, который отстаивали Ч. Дарвин и его последователи. По их мнению, несмотря на то, что «мировая машина», расходуя полезную энергию и переходя из более организованного в менее организованное состояние, теоретически могла бы замедлять свой ход, биологические системы, тем не менее, развиваются исключительно по восходящей линии – от простого к сложному, от низших форм к высшим; следовательно, биологическая однонаправленность времени являет собой прогресс (от лат. progressus – движение вперед, успех) – тип направленного развития, характеризующийся переходом от низших к высшим формам организации мира, от менее совершенных к более совершенным его состояниям.

Обе точки зрения опирались на неопровержимые эмпирические факты и претендовали на истинность, однако в силу противоположности следующих из них выводов казались несовместимыми. Противоречие между «термодинамическим» и «биологическим» временем, существование каждого из которых представлялось невозможным с прежней, механистической точки зрения, не находило убедительного и наглядного разрешения в рамках постклассической научной картины мира второй половины XIX – начала ХХ вв., вынужденной признавать необратимость времени как данность, но не отказавшейся от принципов жесткого ньютонианско-лапласовского детерминизма. Соответственно, представления о прогрессе и регрессе, получавшие в результате философской интерпретации характер диаметрально противоположных мировоззренческих и методологических установок, стали оказывать существенное влияние на способы и приемы осмысления социальной действительности, выступая, в частности, и по сей день в качестве основы построения социально-политических теорий, рассматривающих друг друга в качестве объектов взаимной критики и идеологического противостояния. В контексте борьбы идеологий проблема политической коммуникации привлекала внимание теоретиков преимущественно с точки зрения инструментальных возможностей [c.35] целенаправленного воздействия на сознание людей, в целом оставаясь на периферии исследовательских интересов.

С середины XIX в. идеи прогресса и регресса применительно к сфере политики приобретают характер вопроса о направленности политического процесса и развития политической системы. Прогрессивные тенденции – во многом под влиянием гегелевской диалектики – интерпретируются с позиций усложнения и рационального совершенствования политических отношений, накопления в социально-историческом процессе структур, функций, информации широкого или универсального характера, увеличивающих способность политической системы к эффективному управлению обществом и повышающих уровень ее собственной организации. Это касается и позитивистского учения О. Конта о последовательной смене трех господствующих типов мировоззрения, или «состояний человеческих умов», и марксистской теории общественно-экономических формаций, и возникших во второй половине ХХ в. под влиянием научно-технической революции концепций постиндустриализма.

Тем не менее, на протяжении последних полутора веков диспропорция между материальным богатством и уровнем духовной культуры развитого индустриального и становящегося информационного общества выступала и продолжает выступать в качестве основы формирования социально-политических теорий, прямо или косвенно отрицающих прогресс и предлагающих заменить эту категорию представлениями о некоем регрессивном по своей сути «социальном изменении», предполагающем движение либо по нисходящей линии, в сторону упадка, вырождения, то есть переход от более высоких форм развития к более низким, либо – в духе «термодинамической эсхатологии» – стремление ко все большей однородности, однообразию мира, который, по словам Винера, «будет приведен в состояние единого громадного температурного равновесия, где не происходит ничего действительно нового, умрет в результате тепловой смерти», и «не останется ничего, кроме скучного единообразия, от которого можно ожидать только небольших и незначительных местных отклонений» [51, c. 22]. Это относится, с одной стороны, к концепциям неизбежного «заката» и даже гибели цивилизации – от трудов О. Шпенглера [225] до недавно опубликованной книги [c.36] П. Бьюкенена [42], с другой – к возникшим во второй половине ХХ в. «теориям конвергенции» Дж. К. Гэлбрейта [68; 69], П.А. Сорокина [184], Я. Тинбергена [409; 410], основанным на идее о будто бы происходящем постепенном «сглаживании» экономических, политических и идеологических различий между капиталистической и социалистической общественными системами, а также к современной концепции «конца истории» Ф. Фукуямы [205], которая постулирует ориентацию человечества на западную модель развития, якобы имеющую универсальный характер. С известной степенью условности сюда же можно отнести и советский марксизм, утверждавший тезис о преодолении в глобальном по своей сути обществе «светлого будущего» разного рода противоречий – между городом и деревней, между умственным и физическим трудом и т.д., – оставляя при этом открытым или давая недостаточно убедительные ответы на вопрос о том, что же будет в условиях такого «светлого будущего» выступать в роли источника самодвижения и развития общества, которым, согласно гегелевской и классической марксистской традиции, является единство и борьба противоположностей. Примечательно, что все эти теории при всей их внешней несхожести рассматривают будущее с точки зрения некоей фатально предписанной перспективы, жестко детерминированной объективными, не зависящими от воли людей социально-экономическими законами, обусловливающими безальтернативный и в целом однонаправленный – линейно-поступательный или диалектический, по принципу «отрицания отрицания», – характер течения всемирно-исторического процесса.

Определенное влияние мировоззренческих установок, сформировавшихся в рамках постклассической научной картины мира, прослеживается и в первых попытках научного анализа процессов и явлений политической коммуникации. При этом в целом, как справедливо отмечает А.И. Соловьев: «…В эпохи прединдустриального и собственно индустриального развития общества (иными словами, в условиях постепенного становления политического рынка и его институтов) главный упор при организации политических контактов элитарных и неэлитарных слоев делался на групповые интересы (в виде программ, доктрин и т.п.) и апологию близких этим слоям форм организации [c.37] политического пространства (демократию, авторитаризм и др.). В данном историческом контексте коммуникация представала как сугубо технический, связующий политический процесс, значение которого для диалога власти и общества не зависело от целей диалога и потому было по сути своей вторичным» [182, с. 9]. Наглядной иллюстрацией приведенного тезиса выступают, в частности, ранняя работа Г. Лассуэлла [348], где рассматривались проблемы эффективности массовой пропаганды в условиях ведения войны и коммуникация трактовалась достаточно упрощенно – не как диалоговый, а как однонаправленный, по сути, технико-технологический субъект-объектный процесс с неким изначально предзаданным результатом, предполагающий жесткое закрепление и взаимное противопоставление ролей активно действующего, «управляющего» коммуникатора и пассивной, выступающей исключительно в роли объекта информационного воздействия «управляемой» аудитории.

Между тем подобные представления о некоем изначально предопределенном порядке вещей, о предначертанности будущего и предзаданности результатов социально-политических процессов входят в существенное противоречие с современной научной картиной мира, формирование которой исторически обусловливается и актуализируется новыми практическими потребностями людей в условиях развернувшейся во второй половине ХХ в. научно-технической революции и, в частности, ее современного этапа – революции информационной. Философско-методологическое осмысление представлений новейшего естествознания о нелинейности мира, а также отдельных результатов анализа взаимосвязи вещественно-энергетических и информационных процессов, приводит, по сравнению с постклассической картиной мира, не только к признанию однонаправленности, необратимости времени, но и к отказу от жесткого ньютонианско-лапласовского детерминизма. Формирующийся в результате данного осмысления новый образ окружающей действительности выступает общенаучным основанием социально-философских концепций информационного общества, которые, в свою очередь, обусловливают трансформацию представлений о мире политики, где проблема коммуникации интерпретируется в контексте взаимодействия политических акторов по поводу власти.