Способности

- Сознание и подсознание

Утверждение о том, что человек тАФ существо сознательное, изВнвестно всем. В этом усматривается фундаментальная характеристиВнка способа бытия, жизни человека. Свою собственную жизнь, свое "я" человек способен отделить от окружающей его среды, выдеВнлить свой внутренний мир, представить свою субъективность как предмет осмысления, как предмет практического преобразования. Этим человек и отличается от животного. Итак, сознание собираВнет и интегрирует многообразные явления человеческой реальносВнти в подлинно целостный способ бытия. Именно сознание делает человека Человеком.

Однако само признание многочисленными науками значения сознания для человека еще не привело к сколько-нибудь устоявВншейся теории этого феномена. Его изучают многие науки тАФ фиВнлософия, антропология, нейрофизиология, социология, психоВнлогия, физиология и др. Сознание является предметом пристальВнного внимания теологии абсолютно всех религий. Однако за отВндельными теоретическими подходами, методологическими схеВнмами, разными методиками пока не проглядывается целостной научной характеристики сознания, хотя с психологической точВнки зрения можно говорить о некоторых установленных его чертах.

Сознание индивида характеризуется активностью. Известна реВнактивность организмов, т.е. такие их действия, которые обусловВнлены предшествующей ситуацией. Активность же обусловлена прежде всего спецификой внутреннего состояния субъекта в моВнмент действия, а также наличием цели и устойчивой деятельносВнтью по ее достижению.

Сознанию присуща интенциональность (лат. intentio тАФ стремВнление), т.е. направленность на какой-либо предмет. Сознание тАФ это всегда сознание чего-либо.

Существенной характеристикой человеческого сознания являВнется способность к рефлексии, самонаблюдению. Рефлексия (лат. ref-lexio тАФ обращение назад) тАФ процесс самопознания субъектом внутВнренних психических актов и состояний, осознание самого сознаВнния.

Сознание имеет мотивационно-ценностный характер. Оно всегда мотивированно, преследует какие-то жизненные ценности, что внутВнренне обусловлено потребностями организма или личности.

Иногда считается, что сознание человека и самосознание, т.е. знание субъекта о мире и о своем месте в нем, тождественны, однако это не так. Действительно, самосознание настолько для кажВндого из нас очевидно, что не вызывает никаких сомнений. Однако где его истоки?

Практика сознания, собственно психологический анализ соВнзнания есть преодоление сознанием полной поглощенности текуВнщими делами, текущим процессом жизни, занятие позиции над ней. Иначе говоря, практика сознания преобразует бытийное соВнзнание в рефлексию или в рефлексивное сознание.

Сознание выступает как разрыв, как выход из полной поглощенности непосредственным процессом жизни для выраВнботки существующего отношения к ней, занятия позиции над ней, вне ее для суждения о ней. С этого момента каждый поступок чеВнловека приобретает характер философского суждения о жизни, связанного с ним общего отношения к жизни. С этого момента, собственно, и встает проблема ответственности человека в моральВнном плане, ответственности за все содеянное и все упущенное.

Необходимым и первым этапом в становлении рефлексивного сознания является самосознание, или сознание "самости". СамоВнсознание как осознание себя, как сознание своей "самости" в зависимости от целей и задач, стоящих перед человеком, может принимать различные формы и проявляться как самопознание, самооценка, самоконтроль и самопринятие.

Самопознание тАФ это нацеленность человека на познание своих физических (телесных), душевных, духовных возможностей и качеств, своего места среди других людей. Как осуществляется самоВнпознание? Выделяют три его аспекта. Во-первых, это анализ результатов собственной деятельности, своего поведения, общения и взаимоотношений с другими людьми на основе существующих норм. Во-вторых, это осознание отношения к себе других людей. И в-третьих, самопознание происходит в самонаблюдении своих состояний, переживаний, мыслей, в анализе мотивов поступков.

Самопознание выступает как основа самооценки. Самооценка включает в себя знание шкалы ценностей, по которой человек может оценить себя, Самооценка бывает адекватной (реальной, объективной) или неадекватной, которая, в свою очередь, может быть заниженной или завышенной.

Самопознание есть основа развития постоянного самоконтроля и саморегуляции человека. Самоконтроль проявляется в осознании и оценке субъектом собственных действий, психических состояВнний, в регуляции их протекания. Самосознание связано с уровнем притязаний человека.

Если говорить о функционировании сознания, то целесообВнразнее, как считают многие исследователи, вести речь о состояВнниях сознания. Ими могут быть наивное, рациональное, обыденВнное, мистическое, рефлексивное состояние сознания, а также его многие патологические состояния.

Впервые взаимоотношения сознательного и бессознательного детально исследовал известный австрийский ученый З.Фрейд (1856тАФ1939). Он образно сравнивал бессознательную сферу с лоВншадью, а сознание тАФ с всадником. Не всегда всадник правит лоВншадью, более того, чаще бывает, что лошадь совсем не слушается всадника. Человек получает многие сигналы от внешнего мира, но осознает только некоторые из них. Исследования многих псиВнхологов показали, что в зону ясного сознания в данный момент попадают те объекты, которые затрудняют регулирование отноВншений человека с внутренней или внешней средой. Их осознание и помогает человеку создать новый режим регулирования или новый способ решения задачи. Как только создается этот новый режим или способ, регуляция переходит в режим "автопилота", т.е. на подсознательный уровень. Эта непрерывная возможность переадресовки ряда задач на автоматическое управление обеспечивает чеВнловеку возможность решать новые, все более творческие задачи. ТаВнким образом, происходит гармоничное взаимодействие сознания и подсознания. Большая часть процессов в нашем организме протекает неосознанно, однако они влияют на наше поведение. Фрейд покаВнзал, что бессознательные побуждения лежат в основе многих очагов скрытого напряжения, из-за которых могут проявляться не только трудности адаптации, но даже заболевания.

Основная часть психических процессов, как уже было сказано, обычно не осознается человеком. Однако это не означает, что они не могут превратиться в осознанные, познаваемые. Метод психоВнанализа З.Фрейда позволяет выявить бессознательное. В сфере бесВнсознательного выделяют: I) подсознательное тАФ те представления, желания, действия, устремления, которые ушли в настоящее время из сознания, но могут появиться вновь; 2) собственно бессознательное тАФ такое психическое, которое ни при каких обстоятельВнствах не становится сознательным. Более того, З.Фрейд считал, что само бессознательное тАФ это не столько процессы, на которых не сосредоточивается внимание человека, сколько переживания, подавляемые сознанием; в этом случае сознание воздвигает мощВнные барьеры против них.

Человек может войти в конфликт с социальными запретами, и в этом случае у него увеличивается внутренняя напряженность. В коре головного мозга возникают изолированные очаги возбужВндения, что может повлечь их закрепление, сохранение и травмиВнрующее влияние на психику. Нормализовать состояние психики можно с помощью поиска очага (его воспоминания), вскрытия (перевода информации в словесную форму), переоценки (изменения системы установок, отношений), переживания в соответВнствии с новой значимостью, ликвидации очага возбуждения.

- Способности и деятельность. Общие и специальные способности.

Научный подход к понятию "способности" отличается от жиВнтейского повседневного более узким значением. В науке способноВнсти классифицируются на врожденные (от задатков) и приобреВнтенные (от знаний, умений, навыков).

Способности (как и человека в целом) изучают различные наВнуки тАФ философия, социология, медицина и др. Но ни одна из них не рассматривает так глубоко и разносторонне проблему способВнностей, как психология. Серьезный вклад в изучение проблемы способностей внесли отечественные ученые С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Н.С.Лейтес и др.

В отечественной психологии в трактовке проблемы способносВнтей можно выделить два направления. Первое тАФ психофизиологиВнческое, которое исследует связи основных свойств нервной систеВнмы (задатков) и общих психических способностей человека (работы Э.А.Голубевой, В.М.Русалова). Другое направление тАФ исследоваВнние способностей в индивидуальной, игровой, учебной, трудоВнвой (сторонники деятельностного подхода А.Н.Леонтьева). Это направление в большей степени рассматривает деятельностные деВнтерминанты развития способностей, при этом роль задатков либо не рассматривается, либо просто подразумевается. Затем в рамках школы СЛ.Рубинштейна (А.В.Брушлинский, К-А-Абульханова-Славская) сложилась компромиссная точка зрения на исследоваВнние проблем способностей. Ученые, разделяющие эту точку зреВнния, рассматривали способности, возникающие у человека на осВннове задатков, как развитие способов деятельности.

В науке четко разделяют понятия "задатки" и "способности".

ЗадаткитАФ это врожденные анатомо-физиологические особенносВнти мозга, нервной системы, органов чувств и движения, функциональВнные особенности организма человека, составляющие природную осноВнву развития его способностей. Люди от природы наделены различными задатками, они лежат в основе развития спосооностей. Не развитые вовремя задатки исчезают. Многим известны случаи, когда дети, попав в логово зверей и не получив, таким образом, возВнможности развивать свои задатки, теряли их навсегда.

Способности тАФ это формирующиеся в деятельности на основе задатков индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, от которых зависит успешность деяВнтельности.

В отечественной и зарубежной науке имеются разные толковаВнния видов и структуры способностей, но наиболее общепринятыВнми считаются выделение способностей по видам деятельности. Строго говоря, способности тАФ это устойчивые свойства людей, которые определяют успехи, достигнутые ими в различных видах деятельности. Например, существуют способности к приобретеВннию знаний, которые определяются скоростью и качеством освоВнения человеком знаний и умений. Существуют также музыкальВнные, математические, литературные, артистические, инженерные, организаторские и множество других способностей.

Другой подход к структуре способностей выявляет два их вида с точки зрения развития: потенциальные и актуальные. ПотенциальныетАФ это возможности развития индивида, проявляющие себя каждый раз, когда перед ним возникают новые задачи, требуюВнщие решения. Однако развитие индивида зависит не только от его психологических свойств, но и от тех социальных условий, в коВнторых могут быть реализованы или не реализованы эти потенции. В таком случае говорят об актуальных способностях. Это объясняВнется тем, что далеко не каждый может реализовать свои потенциВнальные способности в соответствии со своей психологической приВнродой, для этого может не иметься объективных условий и возможВнностей. Таким образом, можно заключить, что актуальные способВнности составляют только часть потенциальных.

Имеется такая структуризация, способностей, как выделение общих и специальных. Общие способности тАФ это те, которые одиВннаковым образом проявляют себя в различных видах человечесВнкой деятельности. К ним можно отнести, например, уровень общего интеллектуального развития человека, его обучаемость, внимаВнтельность, память, воображение, речь, ручные движения, рабоВнтоспособность.

Специальные тАФ это способности к определенным видам деяВнтельности, таким, как музыкальные, лингвистические, матемаВнтические.

В состав каждой способности, делающей человека пригодным к выполнению определенной деятельности, всегда входят некоВнторые операции или способы действия, посредством которых эта деятельность осуществляется. Именно поэтому, как говорил СЛ.Рубинштейн, ни одна способность не является актуальной, реальВнной способностью, пока не вобрала в себя систему соответствуюВнщих общественно выработанных операций. С этой точкой зрения определенная способность всегда представляет собой сложную систему способов, действий и операций.

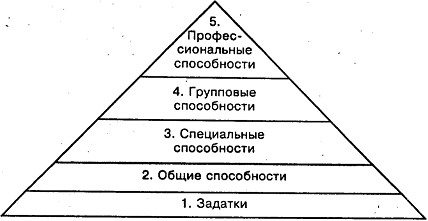

На следующем рисунке наглядно представлена динамика и трансформация способностей.

Основы способностей заложены генетически, они зависят от задатков. Так, люди могут овладеть членораздельной речью и лоВнгическим мышлением. Задатки на рисунке расположены в основании конуса. Далее представлены общие и специальные способноВнсти. Групповыми называют способности, которые группируются и развиваются на базе задатков, общих и специальных. В 16тАФ18 лет, когда происходит выбор профессии, у личности меняется и струкВнтура способностей, проявляются профессиональные способносВнти, которые и завершают конус. На рисунке продемонстрироваВнно, как по мере развития способностей суживается диапазон возВнможностей, но зато увеличивается специализация способностей. Из рисунка также следует, что "конус способностей" формируетВнся по направлению снизу вверх, а их разрушение идет в противоВнположном направлении.

При развитии способностей в процессе деятельности существенВнную роль играет взаимосвязь между способностями и умениями. Способности и умения не тождественны, но они взаимосвязаны.

Применительно к массовым профессиям материально-произВнводственного труда структура профессиональных способностей может быть представлена следующим образом.

Общечеловеческие способности тАФ в основном трудоспособность (и обеспечивающие ее личностные свойства тАФ ответственность, аккуратность). Формирование этого компонента способностей свяВнзано с воспитанием человека как субъекта труда (в первую очеВнредь его мотивационно-ценностной сферы).

Общие способности тАФ "родовые" разноуровневые возможности человека, являющиеся результатом его совокупной жизнедеятельВнности в определенный исторический момент и в определенной культуре.

Специальные способности тАФ требуемое деятельностью специВнфическое качество или уровень развития профессионально важВнных качеств, предполагающих для своего развития длительную определенную деятельность, особую тренировку и нередко природно обусловленных.

Природа человеческих способностей вызывает достаточно бурВнные споры среди ученых. Являются ли наши способности врожВнденными или они формируются прижизненно? Нужно ли родитьВнся музыкантом, или талант, как следует из известного высказыВнвания, тАФ это 1% способностей и 99% пота? Среди ученых имеютВнся активные приверженцы как одной, так и другой точки зрения.

Сторонники идеи способностей утверждают, что способности биологически обусловлены и их проявление целиком зависит от унаследованного генетического фонда. Обучение и воспитание, считают ученые, стоящие на этой позиции, может лишь ускорить процесс проявления способностей, но и без педагогического возВндействия они обязательно проявятся.

Какие факты приводятся в доказательство этой позиции?

Специальные исследования музыкальности детей, у которых оба родителя были музыкальны или оба немузыкальны, также подВнтверждают эту позицию. Если оба родителя были музыкальны, то ярко выраженная музыкальность наблюдалась у 85% детей и тольВнко 7% из них были совсем немузыкальны. Если оба родителя были немузыкальны, то ярко выраженную музыкальность обнаруживаВнли только 25% детей, а совсем немузыкальными оказывались 58%.

Подобные факты не являются строгими, поскольку не позвоВнляют развести действия наследственности и среды: при выраженВнных способностях родителей с большой вероятностью создаются благоприятные, а иногда и уникальные условия для развития тех же способностей у детей. Приведенные данные скорее отражают реВнзультаты совместного действия обоих факторов (генотипического и средового), чем говорят в пользу одного из них.

В подтверждение генотипического фактора указывают на факВнты проявления способностей в детском возрасте, когда еще не было систематического обучения и воспитания. Так, например, незаурядные способности к математике Гауса проявились в 4 года, музыкальная одаренность Моцарта тАФ в 3 года, литературные споВнсобности Пушкина тАФ в 9 лет.

Особый интерес в связи с определением влияния генетических факторов на развитие индивидуальности ребенка представляют исследования гомозиготных (с идентичной наследственностью) и гетерозиготных (разная наследственность) близнецов. Гомозиготные близнецы, которые жили и воспитывались в разВнных семьях, вопреки ожиданиям иногда обнаруживают гораздо большее сходство психологических и поведенческих проявлений, чем дети, выросшие в одной семье. Однако несмотря на это, вряд ли оправдано утверждение о том, что их психологическая общВнность обусловлена только генетически.

Представители другой крайней точки зрения считают, что осоВнбенности психики определяются качеством воспитания и обучеВнния и что у каждого человека можно сформировать любые споВнсобности. Сторонники данного направления ссылаются на случаи, когда дети самых примитивных племен, получив соответствуюВнщее обучение, ничем не отличались от образованных европейцев. Здесь же говорят о так называемых "детях-маугли", которые убеВндительно свидетельствуют о непоправимом уроне, даже невозможВнности человеческого развития вне социума. По мнению американского ученого Ушби, способности опреВнделяются прежде всего той программой интеллектуальной деятельности, которая была сформирована в детстве.

Вместе с этим смотрят:

Способности и интеллектСпособы воспитания характераСравнение теорий Маслоу А. и Леонтьева А. НСтрах