КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1773-1775 гг.

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра истории Отечества и культурологии

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1773-1775 гг.

Принял: Кропачев А.И.

Уфа-2002

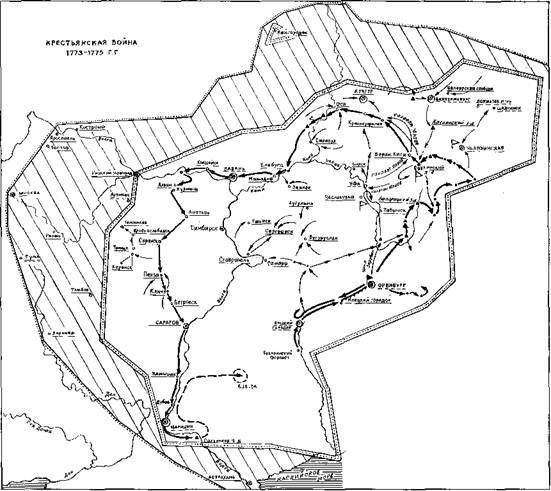

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОИНА

1773-1775 ГГ.

ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ

Е.И.ПУГАЧЕВА

НА ТЕРРИТОРИИ

БАШКОРТОСТАНА

Вз 1. Начало Крестьянской войны. Боевые действия в Башкортостане на первом этапе народного движения (17 сентября 1773тАФмарт 1774 гг.)

Причины восстания. Крестьянская война 1773тАФ1775 гг. под предводительВнством Е. И. Пугачева была самым мощВнным вооруженным выступлением труВндовых масс феодальной России против режима крепостнической эксплуатации и политического бесправия. Она охватиВнла обширную территорию на юго-восВнтоке страны (Оренбургскую, Сибирскую, Казанскую, Нижегородскую, ВоронежВнскую, Астраханскую губернии), где проВнживало 2 млн. 900 тыс. жителей мужВнского пола, в своей массе состоящие из крестьян различных категорий и наВнциональностей '. Восстание было следВнствием углубления кризисных ситуаций в социально-экономической жизни страВнны, сопровождавшихся усилением феоВндального и национального угнетения труВндовых масс и обострением классовых отношений.

Глубокий антагонизм угнетенного населения страны и господствующей верВнхушки проявлялся в разнообразных формах классовых выступлений трудяВнщихся масс. Кульминацией народной борьбы стало выступление Пугачева, быстро переросшее в широкую крестьВнянскую войну. Основные события ее разВнворачивались на Южном Урале. ПричиВнны этому следует искать в социально-экономической и политической истории края.

К началу Крестьянской войны мноВнгонациональное население Башкирии имело двухсотлетний опыт совместного проживания, совместного труда и борьВнбы. В ходе вольной крестьянской, праВнвительственной и частновладельческой колонизации происходило хозяйственВнно-бытовое сближение народов разных национальностей и этнических групп, складывалось их взаимопонимание, укВнреплялась дружба между народами.

Абсолютное большинство населения края составляли башкиры, мишари, слуВнжилые татары, казаки, не частно владельВнческие категории крестьянства. ПомеВнщичье землевладение не получило шиВнрокого распространения. В роли непоВнсредственного эксплуататора трудовых масс выступало само государство. ОлиВнцетворением феодального гнета были представители аппарата абсолютистВнского крепостнического государства, наВнчиная от губернатора и командиров воВнинских гарнизонов и кончая служитеВнлями провинциальных и воеводских канцелярий. Ведущей формой эксплуаВнтации нечастновладельческого крестьВнянства, нерусских народов, казачества Южного Урала была централизованная рента, представляющая собой совокупВнность податей и натуральных повинносВнтей в пользу государства2.

1 Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIIIтАФпервой половине XIX в. М., 1971. С. 83тАФ102.

2 Назаров В. Д., Рахматуллин М. А. Факторы и формы совместной борьбы народов России в Крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева (к постановке проблемы) // НаВнроды в Крестьянской войне 1773тАФ1775 гг. Уфа, 1977. С. 35.

294

Глава X Крестьянская воина 1773тАФ/77.5 гг. па территории Башкортостана

Усиление позиций феодально-креВнпостнического государства в БашкиВнрии в середине XVIII в. особенно заметВнно проявлялось в его земельной и финанВнсовой политике. В связи с возведением разветвленной системы крепостных лиВнний и хозяйственным освоением края были насильственно отторжены казной, расхищены помещиками и заводовла-дельцами огромные земельные терриВнтории у башкир. Это вело к обострению пастбищно-земельной тесноты башкирВнского полукочевого хозяйства. БашкирВнское и тептяро-бобыльское население остро реагировало на усиление фискальВнного гнета (введение в 1747 г. подушВнной подати с тептяро-бобыльского наВнселения и замена в 1754 г. башкирского ясака принудительной покупкой соли по фиксированной цене).

Для яицких и оренбургских казаВнков, башкир, мишарей, служилых татар обременительным было выполнение воВненных потребностей государства. ГарниВнзонная, сторожевая и пикетная служВнбы, участие в военных походах были связаны с большими материальными затратами на снаряжение и с длительВнным отрывом от хозяйства основной рабочей силы.

Возрастание феодального гнета проВнявлялось и в ограничении личных и имуВнщественных прав крестьянства. ОсобенВнно тяжелым было положение работных людей и приписных крестьян уральских заводов, страдавших от крепостничесВнких условий труда, натурально-денежВнных повинностей, жестокого режима жизни, произвола и физических истязаВнний со стороны заводовладельцев.

Во второй половине XVIII в. с обВнщим расширением крепостной юрисдикВнции ухудшались социально-политичесВнкие условия жизни трудового народа. Деятельность Оренбургской экспедиции, организация в 1744 г. Оренбургской губернии привели к созданию большого чиновничье-бюрократического аппарата управления и суда. Все сферы жизнеВндеятельности населения оказались под контролем абсолютистского государства в лице его местных представителей. ПоВнлитика правительства была направлена

на ограничение и притеснение судебных , прав государственных крестьян, особенВнно из среды мусульманского и язычес- | кого населения, ограничения во внутВнренней социально-политической жизни башкирского общества и казачества. Нерусское мусульманское и русское старообрядческое население было неВндовольно правительственной вероиспо-ведальной политикой.

Сословно-крепостническое бесправие , и эксплуатация трудящихся вызывали социальный протест народных масс. Классовая борьба трудового народа I страны во второй четверти XVIII в. и в годы, непосредственно предшествующие Крестьянской войне, выливается в ряд крупных восстаний, охвативших до 250 < тысяч помещичьих, монастырских, горВннозаводских крестьян. Особенной остроВнтой и стойкостью характеризовались крупные волнения на Авзяно-ПетровВнских, Каслинском, Кыштымских и друВнгих заводах Оренбургской губернии, восстание крестьян Далматовского моВннастыря. Башкирские восстания 1735тАФ ' 1740 гг. и 1755 г., направленные против феодального и национального гнета, способствовали приобретению опыта борьбы с эксплуататорскими верхами. В январе 1772 г. трудовая часть яицких ' казаков подняла вооруженное восстаВнние, направленное в защиту ряда привиВнлегий казачества, в том числе за восстаВнновление прав войскового круга как высВншего органа самоуправления. \

В ходе этих восстаний появились зачатки социальной солидарности межВнду трудовыми массами различных наВнциональностей, приведшие к их совместВнной борьбе в годы Крестьянской войВнны под предводительством Е, И. ПугаВнчева . Усиление феодального и нацио- . нального гнета в отношении трудовых масс Южного Урала определило их масВнсовое участие в повстанческом движеВннии, несмотря на правовые, социальные, этнические и религиозные различия, отступавшие зачастую на второй план перед общими целями борьбы. ИнтереВнсы всех социальных сил, составлявших антифеодальный лагерьтАФкрестьянства, приписных крестьян и работных людей

Глава X Крестьянская война 1773тАФ1775 гг. на территории Башкортостана

295

уральских заводов, нерусских народов, казачества, в целом совпадали.

Скопление на Южном Урале ВлбунВнтующих силВ», т. е. трудовых масс, неВндавно вырвавшихся из-под крепостной неволи или еще не испытавших феодальВнный гнет в его наиболее грубой и тяжВнкой форме, наличие условий, создающих возможность совместных выступлений широких народных масс разных нациоВннальностей, с одной стороны, и наступВнление крепостничества, усиление феоВндальной эксплуатации государства в отношении податного населения, с друВнгой стороны, тАФ способствовало превраВнщению этого края в очаг, где вспыхнуло Пугачевское восстание1.

Зачинателями Крестьянской войны 1773тАФ1775 гг. выступили яицкие казаВнки. Одним из главных условий превраВнщения народного движения в крестьянВнскую войну было участие на стороне восставших значительной военной силы, способной внести в ряды повстанцев известную военную организованность, решить ряд принципиально важных вопросов повстанческого характера. Именно такую роль в Пугачевском восВнстании взяли на себя казаки Яицкого, а затем и Оренбургского войск. Однако казачество уже на стадии подготовки восстания ориентировалось на подВндержку его крестьянством. Предводитель народной войны Е. И. Пугачев говорил накануне восстания, что Влон с войском следовать будет в Русь, которая-де вся к нему пристанетВ»2.

Несмотря на значительный вклад казачества в организацию восстания, его главной движущей силой было крестьВнянство. Как и & годы Великой крестьянВнской войны в Германии, в период ПугаВнчевского движения Влборьба свободного крестьянства против все более и более опутывающего его феодального господВнства сливается с борьбой крепостных и зависимых крестьян за полное уничВнтожение феодального гнетаВ»'*. Участие в восстании широких масс крестьянства, его интересы, его место в общеисториВнческом процессе превращали народное движение в общенациональную крестьВнянскую войну, придавали ей антикре-

постническую, антидворянскую направВнленность4.

Бердский повстанческий центр. НаВнчалом Крестьянской войны 1773тАФ 1775 гг. считается 17 сентября, когда Е. И. Пугачев обнародовал свой первый манифест казакам Яицкого войска, где жаловал их старинными казачьими вольВнностями и привилегиями, а затем с отВнрядом в 60 человек выступил в поход к административному центру войскатАФ Яицкому городку.

Предводитель последней КрестьянВнской войны в России Емельян Иванович Пугачев был выходцем из обедневшей донской казачьей семьи. Он имел хороВншую военную подготовку. С 17 лет ПуВнгачев на казачьей службе, участвовал в Семилетней войне 1756тАФ1763 гг., а в 1768тАФ1770 гг. тАФ во второй русско-туВнрецкой войне. За отвагу при штурме крепости Бендеры получил звание хоВнрунжего (младший казачий офицерский чин). В 1771 г. был отпущен по болезни домой. Не добившись отставки, ПугаВнчев перешел на положение Влбеглого каВнзакаВ». Он много походил по стране, был и за ее рубежами. Жил среди терских казаков, в селениях раскольников-стаВнрообрядцев под Черниговом и Гомелем, затем среди заволжских старообрядВнцев на р. Иргиз и наконец тАФ в Яицком городке. В 1772 г. за подговор яицких казаков к бегству на Кубань Пугачев был схвачен и брошен в казанскую тюрьВнму, по приговору Сената осужден на каторжные работы в Пелым. Но в мае 1773 г. Пугачеву удалось бежать из каВнзанской тюрьмы. Он вернулся на Яик и с группой казаков в августетАФпервой поло-

1 Белявский М. Т. Первый этап КрестьянВнской войны 1773тАФ1775 гг. и его особенности//Ис-тория СССР. 1475. № 1, С. 61.

а Протокол показаний М, А. Кожевникова на допросе 11 сентября 1773 г. в Яицкой коменВндантской канцелярии // Пушкин А. С. Поли. собр. соч.; В 17-ти т. М.;Л., 1940. Т. 9. Кн. 2. С. 694.

а Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 364.

4 Белявский М. Т. Некоторые итоги изучения идеологии участников Крестьянской войны 1773тАФ 1775 гг. в России//Вестник МГУ. Сер. 8. ИсВнтория, 1978. № 3. С. 20.

296

Глава X Крестьянская война 1773тАФ1775 гг. на территории Башкортостана

вине сентября обсуждал вопросы предВнстоящего вооруженного восстания. КаВнзаки оценили ум, решительность, энерВнгичность Пугачева, его находчивость, умение разбираться в событиях и люВндях, организаторские способности. С их согласия Пугачев принял на себя имя Влимператора Петра ФедоровичаВ», свергВннутого с престола в результате дворцоВнвого перепорота, и стал во главе повсВнтанцев. Самозванчество Пугачева тАФ Влнародного заступника царя Петра IIIВ» было рассчитано на самую широкую поддержку народа, вынашивавшего наВнивную идею борьбы за воцарение спраВнведливого монарха.

18 сентября первый пугачевский отВнряд подошел к Яицкому городку. ВстреВнченные артиллерийской стрельбой повВнстанцы не решились на штурм крепости. Отряд был малочисленным и не имел ни одной пушки. Пугачев принял решеВнние идти по Яицкой крепостной линии к Оренбургу. По пути движения повстанВнцев крепости сдавались одна за другой, а казаки, солдаты, башкиры, татары, калмыки пополняли отряд Пугачева. 5 октября повстанцы блокировали ОренВнбург. Главные силы Пугачева, насчитыВнвавшие 2500 бойцов при 20 пушках, расВнположились в 5 верстах от города в Берд-ской слободе. С этого дня начался отВнсчет шестимесячной осады ОренбургатАФ административного центра обширного края, одной из сильнейших крепостей России.

Повстанческие документы не дают ответа на вопрос о причинах стремлеВнния пугачевцев перед походом в центр страны захватить Оренбург. Можно предположить, что, приступая к осаде города, Пугачев и его окружение пошли на удовлетворение требований казаков, башкир, казахов, для которых Оренбург и губернская администрация были олиВнцетворением гнета и насилия феодально-крепостнического государства . С другой стороны, предводитель восстания, видиВнмо, надеялся, овладев Оренбургом, обеВнспечить себе надежный тыл и собрать здесь многочисленное хорошо вооруВнженное войско для захвата Казани, Москвы и Петербурга2.

Хотя пугачевцам не удалось взять Оренбург, оформившийся здесь Берд-ский повстанческий центр сыграл знаВнчительную роль в организации и расшиВнрении повстанческого движения. ФакВнтически под его властью в течение полуВнгода находилась значительная часть Оренбургской губернии. Отсюда вышло 67 манифестов и указов Е. И. Пугачева, десятки указов повстанческой Военной коллегии к казакам, башкирам, русским и нерусским крестьянам, мастеровым и работным людям южноуральских завоВндов, в которых в той или иной степени нашли отражение экономические, полиВнтические, национальные, религиозные требования угнетенных масс. Уже в наВнчальный период Пугачевского восстания определился его антифеодальный харакВнтер.

С первых дней восстания повстанцы повели письменную и устную агитацию среди населения Южного Урала. АктивВнное распространение пугачевских возВнзваний сыграло решающую роль в быстВнром развертывании восстания. ТрудоВнвой народ рассматривал провозглашенВнные в этих документах вольности и льгоВнты как освобождение от присяги прежВнним властям, ликвидацию старой адмиВннистрации, освобождение от различных форм феодальной зависимости. ДейстВнвия восставших масс шли значительно дальше тех положений, которые содерВнжались в ранних указах и манифестах. Они отказывались подчиняться властям, прекращали работу на заводах, перестаВнвали платить налоги и исполнять другие повинности в пользу своих хозяев ^и государства3.

Обращения повстанческого центра, призывы к трудовому люду бороться за свою свободу получили живой отклик среди социальных низов населения края.

Глава X Крестьянская война 1773тАФ1775 гг. на территории Башкортостана

297

К концу года на службу ВлПетру IIIВ» тАФ Пугачеву в Бердский лагерь прибыло до 25 тыс. повстанцев, было доставлено 86 пушек'. В ноябре 1773 г. Пугачев создал здесь Государственную Военную коллегию тАФ высший военно-политичесВнкий и административный центр восстаВнния, внесший определенные организаВнционные начала в боевые действия повВнстанцев и деятельность местных повВнстанческих органов управления на осВнвобожденных территориях.

1 Военная коллегия много внимания уделяла формированию Главного повВнстанческого войска, проведению боевых операций, нацеленных на овладение Оренбургом, Яицким городком и другиВнми крупными административными ценВнтрами и крепостями. Основную ударную силу народной армии составляла казачья и башкирская конница. И хотя часть башкир, прибывших в Берду в первые месяцы восстания, Пугачев разослал по разным волостям Влдля возмущения баш-кирцовВ» и других народов, в его ставке в ноябре тАФ декабре было не менее 5 тыс. башкирских конников, а позднее чисВнленность их возросла до десяти тысяч2. С Бердским центром связан первый этап повстанческой деятельности одВнного из выдающихся предводителей наВнродной борьбы на Урале башкира Шай-тан-Кудейской вол. Сибирской дороги Салавата Юлаева. С 11 тАФ12 ноября до начала декабря 1773 г. он участвовал

1 в сражениях против оренбургских войск, проявив при этом такое умение и муже-

, ство, что Пугачев присвоил девятнадцаВнтилетнему Салавату чин полковника и сделал его своим эмиссаром в отдаленВнном Красноуфимско-Кунгурском повВнстанческом районе.

, С 5 октября 1773 г. по 23 марта 1774 г. пугачевцы, применяя различную военную тактику, безуспешно пытались овладеть Оренбургом. 9 крупных сражеВнний с войсками оренбургского гарнизоВнна, кончавшихся, как правило, поражеВннием последних и их бегством с поля боя за спасительные крепостные стены, штурмы города, почти ежедневные пеВнрестрелки и сражения с высылаемыми из Оренбурга командами вынудили гу-

бернатора принять решение не выпусВнкать свой гарнизон на открытое сражеВнние, а ждать помощи от правительстВнвенных войск. Тогда повстанцы перешли к блокаде Оренбурга, чтобы Влпресекши всякий проезд и провоз в него, через голод принудить его к сдачеВ»'5. Все доВнроги, ведущие к Оренбургу, охранялись, почта перехватывалась и в Берде знаВнли о передвижении карательных войск из центра страны и из Сибирской губерВннии.

Первые известия о восстании в ОренВнбургской губернии принес в Петербург рапорт губернатора И. А. Рейнсдорпа лишь 14 октября, почти через месяц с начала повстанческого движения. СобыВнтия на Яике вызвали сильное беспоВнкойство Екатерины II и ее правительВнства. Только в октябре и ноябре ГосуВндарственный Совет 12 раз обсуждал ВлпуВнгачевские делаВ»4. Власти приняли ряд практических мер по военному подавВнлению восстания и пресечению пугачевВнской агитации. К Оренбургу были поВнсланы карательные войска во главе с генерал-майором В. А. Каром. ЕкатериВнна II считала, что нескольких регулярВнных частей, подкрепленных башкирВнской конницей и поселенными в КазанВнской губернии отставными солдатами, будет достаточно, чтобы разбить пуга-чевцев и Влтем все злоумышление прекраВнтитьВ» -

Башкиры и другие нерусские народы края в Крестьянской войне. В октябре оренбургский губернатор разослал указы

1 Пугачевщина. Т. 2. С. 388тАФ389; М.; Л. 1931. С. 214.

2 РГВИА. Ф. 20. Д. 1231. Л. 194; ПугачевВнщина. Т. 2. С. 134; Исторический архив. 1960. № 1. С. 166- 167; Крестьянская война 1773тАФ1775 гг. на территории Башкирии. Сб. документов. Уфа, 1975. С. 53 (далее: Крестьянская война); СледВнствие и суд над Е. И. Пугачевым // Вопросы истории. 1966. № 4. С. 117.

3 Осада Оренбурга (Летопись Рычкова) // Пушкин А. С. Поли. собр. соч, В 17-ти т. М.; Л., 1938. Т. 9. Кн. 1. С. 222.

4 Архив Государственного совета. СПб., 1869. Т. I. Ч. I. Ст. 437тАФ444.

3 Русский вестник. 1869. Т. 81. С. 387.

298

Глава X Крестьянская война 1773тАФ/775 гг. на территории Башкортостана

о сформировании 5-тысячного отряда из башкир и мишарей Уфимской и Исет-ской провинций1. Но башкирские форВнмирования не спешили на соединение с карательными силами правительства. Благодаря широкой письменной и устВнной агитации, проводимой эмиссарами Пугачева, население Башкирии быстро узнало и о лозунгах восстания, и о перВнвых успехах повстанческих отрядов.

Широкое распространение получили именные указы Пугачева на языке тюрВнки, адресованные башкирам. Учитывая их недовольство политикой царской адВнминистрации, на борьбу с которой башВнкиры неоднократно поднимались с оруВнжием в руках, предводитель восстания обещал им за верную службу новоявВнленному ВлПетру IIIВ» пожаловать их воВнлей, землей, водами, лесами, рыбными ловлями, жилищами, покосами и посеВнвами, жалованьем, солью, свинцом и порохом, свободою вероисповедания2. В этих обращениях учитывались спеВнцифические нужды башкир, страдавших от захвата их земель заводчиками и поВнмещиками, от притеснений со стороны местных властей, от многих повинносВнтей государству, самой тяжелой из котоВнрых была военно-сторожевая служба. Свидетельством внимания к нуждам башкир было пожалование их солью. В указах нашли отражение требования социальных низов нерусских народносВнтей Башкирии, выраженные в призыВнвах освобождать находящихся Влв неВнвольностиВ» у местных богачей-баев3.

По всем волостям Башкирии в окВнтябре распространялись и указы главВнного полковника повстанцев башкирскоВнго старшины Бушмас-Кипчакской вол. Ногайской дороги Кинзи Арсланова. К сожалению, большинство этих докуВнментов не сохранилось, но о силе возВндействия обращений Кинзи на народВнные массы можно судить по их оценке генералом Каром. В донесении Сенату от 31 октября 1773 г. он писал, что опаВнсается, как бы башкирские отряды не перешли к повстанцам, ибо от ВлКинзи Арсланова чрез разсеяние во всю БашВнкирию злодейских возмутительных пиВнсемВ», башкиры Влв великой колеблемости

находятца и по сие время приходом к регулярным камандам медлютВ»4.

В ответ на пугачевские призывы перВнвыми к повстанцам присоединились башВнкиры ближайших к р. Яику волостей, затем на их сторону стали переходить отряды, сформированные для проведеВнния карательных операций. И все же в октябре 1773 г. основная масса башкир, мишарей, татар и других народностей Башкирии, находясь в Влгенеральном коВнлебанииВ», еще не решалась открыто подВндержать восстание. В конце октября к месту сбора команд Уфимской провинВнции тАФ к Стерлитамакской пристани поВндошло 2355 башкир, а исетский воевода отправил к коменданту Верхояицкой крепости 2 тысячи башкир5.

Собранные отряды стали объектами усиленной агитации со стороны пугачев-цев. В ноябре к повстанцам присоедиВннилось подавляющее большинство башВнкирских команд, прибывших для помоВнщи подошедшим правительственным войскам. Поводом к этому послужили успешные боевые действия пугачевцев.

В боях 7тАФ9 ноября высланный из Берды отряд под предводительством пугачевских атаманов яицких казаков А. А. Овчинникова и И. Н. Зарубина у д. Юзеево нанес поражение войску генеВнрала Кара. Опасаясь окружения, Кар вынужден был спешно отступить к Бу-гульме. Это была крупная победа повВнстанцев. Их отряд, состоявший из 2 тыВнсяч казаков, башкир и заводских кре-

Крестьянская война. С. 36.

'2 Документы ставки Е. И. Пугачева, повВнстанческих властей и учреждений (далее: До-кументы ставки Е. И. Пугачева). М., 1975. С. 25тАФ 28; Крестьянская война в России в 1773тАФ 1775 годах. Восстание Пугачева. Изд-во ЛГУ, 1966. Т. 2. С. 135тАФ139.

3 Забиров В. Новые источники об участии националов в Пугачевщине // Проблемы источВнниковедения. М.; Л., 1933. Сб. 1. С. 37; КрестьянВнская война в России в 1773тАФ1775 годах. ВосстаВнние Пугачева. Т. 2. С. 140 тАФ 142.

4 РГИА. Ф. 468. Он. 32. Д. 2. Л. 13 об.

5 РГАДА. Ф. 1100. Д. 3. Л. 149; Ф. 6. Д. 504, ч. 1. Л. 6.

Глава X Крестьянская воина 1773тАФ7775 гг. па территории Башкортостана 299

стьян, заставил бежать многоопытного генерала1.

Через несколько дней после разгроВнма корпуса В. А. Кара, 13 ноября, под Оренбургом пугачевцам удалось захва-тить в плен вторую группу правитель-ственных войск тАФ отряд полковника ГГ. М. Чернышева, состоявший из 1200 чел. и с ними 15 орудий.

Эти события не могли не сказаться на позиции башкирских отрядов, сфорВнмированных как кавалерийские части правительственных войск. 10 ноября к отряду Овчинникова и Зарубина приВнсоединилась значительная часть стер-литамакского отряда (1200 чел.) под предводительством башкирского старВншины Кыркули-Минской вол. Ногайской дороги Алибая Мурзагулова, а через неделю часть отряда увел в Берду поВнходный башкирский старшина Тамьян-ской вол. этой же дороги Качкын Сама-рова.

Однако в корпусе генерал-майора Ф. Ю. Фреймана, взявшего на себя после отъезда Кара командование праВнвительственными войсками, еще оставаВнлось 1236 башкир и мишарей или 40% всего числа корпуса3. В конце ноября к ним присоединился срочно переброВншенный из Польши башкирский отряд из 726 человек4. В район дислокации правительственных войск из Берды был послан отряд Качкына Самарова. РеВнзультатом его действий был переход на сторону повстанцев 1700 башкир5.

7 декабря исетский воевода А. П. Ве-ревкин доносил в Сенат, что собранные им башкиро-мишарские команды Влиз разных мест от воинских команд в разные ж времена бежалиВ»6. Не смогли развернуть действия по подавлению восстания и вошедшие в провинцию из Сибирской губернии войска под команВндованием генерал-поручик а И. А. Деко-лонга. Надежды правительства на быстрое Влукрощение возмущенияВ» в Оренбургской губернии и снятие осады Оренбурга рухнули.

Таким образом, мобилизация башкир привела к неожиданным для местной администрации результатам: собранные ею вооруженные команды в подавляю-

щем большинстве перешли на сторону повстанцев. Власти фактически помогли восставшим в кратчайшее время пополВннить повстанческое войско такой мощВнной боевой силой, какой была башкир-ская конница. Л основная масса башкир и других народов края в ноябре вклюВнчилась Влв генеральный бунтВ», и БашкиВнрия до конца Крестьянской войны станоВнвится одним из основных районов инВнтенсивного народного движения.

Довольно полные сведения об учасВнтии в восстании башкир и других неВнрусских народов дают документы местВнной администрации, составленные по запросу губернатора в конце 1774 года. По ведомости Исетской провинциальВнной канцелярии, к участникам КрестьянВнской войны были причислены башкиры всех 3174 дворов тринадцати волостей; мишари из 165 дворов; ясачное населеВнние из татар, мари, удмуртов (648 душ м. п.). ВлНепричастными к бунтуВ» назваВнны 2 башкирских, 6 мишарских, 3 таВнтарских старшины, несколько сотников и рядовых тАФ всего 52 человека. В УфимВнской провинции из жителей 14092 башВнкирских, 2352 мишарских дворов и 180 дворов служилых татар, а также из 37416 душ м. п. ясачных татар, мари, удмуртов, чувашей и других нерусских народов не приняли участия в восстаВннии башкиры из 54 дворов, 1170 ясачных татар, да 15 человек из числа башкиро-мишарской старшинской верхушки7.

1 РГАДА. Ф. 6. Д. 504. Ч, I. Л. 199тАФ200;

Пугачевщина. Т. 3. С. 209; Красный архив. 1935. № 1(68). С. 166; Крестьянская война в России в 1773тАФ 1775 годах. Восстание Пугачева. Т. 2. С. 171 тАФ 180.

2 Крестьянская война. С. 300; Пугачевщина. Т. 2. С. 134; РГАДА. Ф. 6. Д. 507, Ч. 4. Л. 124,211, 337; Ч. 5. Л. 47тАФ48.

я РГАДА. Ф. 6. Д. 504. Ч. I. Л. 204.

4 РГВИА. Ф. 20. Д. 1231. Л. 3.

5 Там же. Л. 16тАФ17; РГАДА. Ф. 1100. Д. 5, Л. 68.

11 РГАДА. Ф. 6. Д. 504. Ч. 1. Л. 183.

7 Там же. Ф. 1274. Д. 196. Л. 317; Материалы по истории СССР. МтАЮ 1957. Вып. V. С. 533тАФ588, 590, 592, 594, 596тАФ597, 601тАФ602. Количественные данные о татарском, марийском, чувашском, удмуртском населении даны по сведениям на 1762 г.

Глава X Крестьянская война 1773тАФ1775 гг. на территории Башкортостана

Как видно, подавляющая часть неВнрусского населения Башкирии была повлечена в восстание. Каждый двор мог выставить по 2тАФ3 воина, а это означает, что повстанческое войско поВнлучило во время Крестьянской войны не менее 100 тысяч воинов из нерусских народов Башкирии, в том числе около 50 тысяч из башкир.

К числу участников восстания местВнная администрация отнесла и почти всю старшинскую верхушку башкир и друВнгих народов Уфимской и Исетской проВнвинций. Хотя численный состав этой группы населения, включавшей волостВнных старшин (113 башкирских, 18 ми-шарских, 42 старшины других народов), их помощников, походных старшин, сотников, есаулов, хорунжих, старшинВнских писарей, отставных старшин, тарВнханов, представителей духовенства и др., не превышал тысячи человек, ее социально-экономическое и духовное влияние на рядовых общинников было значительным.

Отношение старшинской верхушки к восстанию определялось рядом моВнментов. С одной стороны, она была заинВнтересована в поддержке правительства, ибо в условиях роста социального неВнравенства власть давала ей возможВнность обогащаться за счет рядовых обВнщинников методами внеэкономического принуждения. С другой стороны, среди старшин накапливалось недовольство политикой правительства. Отмена выборВнности старшин, назначение их губернаВнтором, а прочих чинов тАФ воеводами, полное их подчинение губернской и проВнвинциальным канцеляриям с одновреВнменной ликвидацией права наследования старшинской должности, тАФ все это вело к тому, что старшины превратились в последнее, низшее, звено администраВнтивного аппарата. На их имущественном положении не могло не сказаться отчужВндение земельных, лесных и пастбищных угодий под крепости, заводы и поселения служилых людей и заводских крестьян. Вызывало недовольство притеснение мусульманской религии. Старшинская верхушка вынуждена была учитывать и настроение рядовых масс, подняв-

шихся на борьбу за свое освобождеВнние.

Среди старшин выявились три групВнпы, стоявшие на различных позициях по отношению к повстанческому движеВннию. Первая из них сохранила верность правительству. По названным выше ведомостям Уфимской и Исетской проВнвинциальных канцелярий, из 173 старВншин были открыто враждебно настроены к восстанию только 22 (9 башкирских, 10 мишарских и 3 татарских)1. СчитаВнлось также, что все старшины ясачных татар, удмуртов, мари поддержали повВнстанцев. Однако эти сведения недостаВнточно полны и точны. Ведомости соВнставлялись спешно в конце 1774 тАФ наВнчале 1775 г., когда многие обстоятельВнства поведения отдельных старшин, их помощников, ахунов и прочих не были известны начальству. Уже позднее выВняснилось, что мишарский старшина НоВнгайской дороги Ишмухамет Сулейманов в ноябре 1773 г. по пути с Сибирской линии был схвачен повстанцами и сидел в чесноковскОй тюрьме до подхода к Уфе правительственных войск2. До приВнсоединения к карательным частям пряВнтался от повстанцев мишарский старВншина той же дороги Муксин Абдусаля-мов. За отказ подчиниться повстанцам был казнен башкирский старшина Сун-ларской вол. Сибирской дороги Халиль Якупов3. Правящий старшинскую должВнность в Чирлинской волости Исетской провинции Аязбай Кызылов р частью своей команды оставался в стороне от восстания и был использован воеводой Веревкиным для охраны дороги от ЧеВнлябинска к Кыштымскому заводу4.

Документы властей и учреждений называют и других представителей старВншинской верхушки, которым удалось избежать напора восставших масс и про-

Материалы по истории СССР Вып V С 573тАФ581), 600тАФ602.

2 РГВИА. Ф. 41. Оп. 1/199. Д. 284. Л. 133, 134 об.

:' РГАДА. Ф. 6. Д. 443. Л. 5.

4 Плотников Г. Долматовский монастырь в

1773 и 1774 гг. или в Пугачевский бунт // ЧОИДР. Кн. 1. М., 1859. С. 21.

Глава X Крестьянская война 1773тАФ1775 гг. на территории Башкортостана 301

должить службу местным властям. Это башкирские походные старшины Утя-ган Нурмухаметов и Аднагул Авязба-кыев, башкирские сотники Абдулзялиль Султанов, Шарыпкул Каипкулов, Абдул Сырметев, мишарские сотники Абдул-мазит Ахмеров, Бахтияр Янышев, сотВнники служилых татар Рахмангул Рах-мангулов, Чурагул Уразметев и др.1 Нет никаких сведений, подтверждающих участие в Крестьянской войне ахуна Исетской провинции депутата УложенВнной комиссии 1767 г. Абдуллы Муслю-мова Даушева. Зато известно, что он был в плену у повстанческого полковника Салавата Юлаева и доносил Деколонгу о том, что оставался ВлвернымВ», несмотря на то, что пугачевский атаман И. Н. ГряВнзное дважды писал ему и 5 раз присыВнлал агитаторов2.

Рассматриваемая группа старшины была тесно связана с царскими властями. Она служила опорой администрации в проведении правительственной политики социально-экономического и национальВнного угнетения трудовых масс, участвоВнвала в подавлении народных волнений. За Влподданическую верностьВ» она полуВнчала всевозможные подачки от властей в виде денежных вознаграждений, выВнгодных постов и поручений, наконец, одобрительных подтверждений их ВлдеяВнтельностиВ» в указах, которые старшинВнская верхушка использовала для пресВнтижа, как средство для возвышения над рядовыми общинниками для собственВнного дальнейшего обогащения, для граВнбежа и притеснения трудового люда. В дни Пугачевского восстания эта часть старшин выступила открытым союзниВнком правительства. Своим активным участием в карательных акциях правиВнтельственных войск она стремилась проВнбить брешь в сословной замкнутости русского дворянства, получить офицерВнские чины, а затем и дворянские привиВнлегии.

Вторая, основная группа старшины в той или иной степени приняла участие в восстании. Здесь были лица, недоВнвольные политикой правительства, наВнправленной на ущемление их прав и хоВнзяйственных интересов, обойденные ми-

лостями губернских и провинциальных властей. Размах народного движения, первые военные успехи пугачевцев, разглашение ложных известий о взяВнтии Оренбурга, Уфы и других крупных центров порождали у этой части старВншинской верхушки иллюзии быстрого окончания восстания и возможности использовать даруемые ВлПетром IIIВ» тАФ Пугачевым вольности в соответствии со своими интересами. На первом этапе Крестьянской войны они проявили акВнтивность в формировании повстанческих отрядов и даже на правах командиров команд возглавляли эти отряды. Но с приходом в Башкирию весной 1774 г. карательных сил, из 16 башкирских старшин и сотников, получивших от ПуВнгачева звание полковника, семеро измеВннили повстанцам.

Ряд старшин включился в повстанВнческую борьбу с целью использовать военное положение для грабежа насеВнления. Примером могут служить дейВнствия четырех башкирских старшин и пяти старшин ясачных татар Ногайской и Казанской дорог на территории заВнпадной Башкирии. Уже в ноябре 1773 г. в Берду поступили жалобы на притесВннения и разорение хозяйств со стороны прикрывавшихся повстанческими призыВнвами отрядов этих старшин во главе со старшиной Кара-Табынской вол. Кид-рясем Муллакаевым. Повстанческие власти в лице полковников Караная Мратова и Нигматуллы Бакирова, атаВнмана В. И. Торнова сурово расправляВнлись с грабителями. Наказание плетьВнми, штрафование и смертные казни, к которым они прибегали, вызвали ненаВнвисть старшин и развращенных легкой добычей членов их команд. С приблиВнжением карательных войск они в наВнчале апреля 1774 г. предательски захва-

1 РГАДА. Ф. 1100. Д. П. Л. 1, 2; Ф. 6. Д. 592. Л. 498тАФ500; Д. 507. Ч. 4. Л. 210тАФ215; Д. 627. Ч. 2. Л. 378тАФ379; Ч. 11. Л. 17; Крестьянская война. С. 51, 251, 375.

2 ГАОО. Ф. 3. Д. 141. Л. 132тАФ133; Дмитриев-Мамонов А. И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. СПб., 191Г7. С. 62.

302

Глава X Крестьянская война 1773тАФ1775 гг. на территории Башкортостана

тили в плен В. И. Торнова и доставили к начальнику воинской команды. И тот, Влпочтя сей.. поступок за знак их раскаяВнния, распустил всех с билетамиВ», свиВндетельствующими о верности правиВнтельственным властям', В дальнейшем они влились в ряды карателей, чтобы уберечь награбленное имущество и проВндемонстрировать свою лояльность к властям.

Были и такие старшины, которые участвовали в восстании под давлением повстанцев. По словам главнокомандуюВнщего правительственными войсками А. И. Бибикова, большинство старшин Влотнюдь сему неустройству несогласны, но силою и страхом смерти от прельВнщенных злодеями понуждаютсяВ» . Да и сами муллы, купцы, старшины, разВнбогатевшие крестьяне объясняли позже свое вынужденное участие в восстании тем, что Влдеревни их совсем состоятВ» в руках повстанцев Вли противитца они ничем им не могут, а оказывают во всем им себя послушными и спасают живот свойВ»3.

В целом можно констатировать, что в первые месяцы Крестьянской войны старшинская верхушка второй группы не была вольна в выборе и в большинстве случаев вынуждена была учитывать настроение рядовых масс. Отсюда ее непостоянство и колебания. Примкнув к повстанцам под давлением восставВншего народа или с корыстными целяВнми, встав, по воинским правилам, во главе своих команд, или, по крайней мере, не выражая противодействия пу-гачевцам в условиях успехов восставВнших, старшины, а за ними и другие представители богатой верхушки местВнного населения по мере наступления карательных войск торопились отойти от восстания. Одни из них занимали нейтральную позицию, другие помогали царским властям в подавлении КрестьВнянской войны.

И лишь третья небольшая группа старшинской верхушки с самого начала и до конца сохраняла верность восстаВннию. Среди них особенно выделялись старшины из восточных районов, где башкирское полукочевое хозяйство наи-

более страдало от изъятия огромных земельных площадей под заводы и лиВннии крепостей. Это наглядно видно на таком примере. Среди 39 башкир, удоВнстоенных звания повстанческого полковВнника, было 16 волостных старшин, 1 поВнходный старшина и 2 сотника. Из поВнследних 19 полковников в рядах восВнставших сражались вплоть до захвата в плен 9 человек, из них трое были с Сибирской дороги, четверо тАФ с НогайВнской, двое тАФ из Исетской провинции.

Таким образом, в Башкирии состав восставших был сложным. В антифеоВндальном лагере вместе с трудовыми масВнсами оказались и представители феода-лизирующейся старшинской верхушВнки, высшее мусульманское духовенВнство.

Башкиры и казаки составляли наиВнболее боеспособную часть

Вместе с этим смотрят:

"Архитектурная сказка" М. Ф. Казакова

"Великая депрессия" в США

"Византийский стиль" в архитектуре Москвы

"Дворцовые перевороты" и усиление позиций аристократии и гвардии: причины и последствия

"Золотой век" Екатерины II. Россия во II половине XVIII века