Аптские обстановки осадконакопления на северо-западе воронежской антеклизы (территория листа N-37-XXXI)

А. Е. Звонарев, Воронежский государственный университет

Построение литолого-фациальных карт крупных и средних масштабов сопровождается определенными трудностями, обусловленными чаще всего неравномерной сетью обследования, а порой с недостатком информации для отдельных участков картируемой территории, удовлетворяющей соответствующим масштабам, что не дает возможности судить о полной достоверности выделенных зон и корректности выводов, на что указывалось и ранее [1]. Между тем минерагеническая оценка территорий, являющаяся обязательной при съемочных работах, должна осуществляться равномерно по всей исследуемой площади. Данная оценка часто осуществляется на литолого-фациальной основе. Для участков карт с малым количеством фактического материала и на пограничных территориях, еще не обследованных в соответствующем масштабе, выделение фациальных зон производится часто на интуитивном уровне исследователя. Для подобных площадей требуются дополнительные комментарии, основанные, прежде всего, на аналогии уже установленных сочетаний фациальных зон на смежных участках.

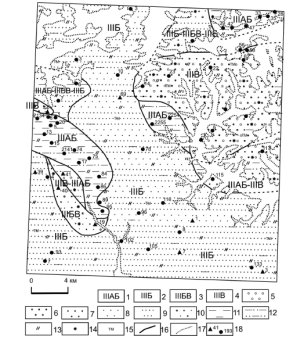

На примере литолого-фациальной карты масштаба 1 : 200 000, составленной для аптского времени в рамках съемочного листа N-37-XXXI по выявленным особенностям сочетаний между собой фациальных зон установлены некоторые закономерности, которые должны помочь при анализе отдельных участков в будущем при сгущении сети опробования с достаточным количеством для составления карт в соответствующем крупном масштабе. При фациальном анализе указанного листа были использованы материалы съемочных отчетов и работ последних лет, проведенных в рамках данного листа сотрудниками НИИ ВГУ. В качестве основы использовалась фациальная карта аптского века Воронежской антеклизы масштаба 1 : 500 000 [2]. В соответствии с ней в пределах территории съемочного листа в аптское время осадконакопление осуществлялось в прибрежно-морских условиях с преобладанием умеренного гидродинамического режима и повышенного в северо-восточной части [2, 3]. Сгущение сети обследования позволило установить более сложную картину в распределении подзон в пределах листа на основе методики, разработанной литологами Воронежского госуниверситета [2].

Отложения аптского яруса развиты в пределах всего листа и размыты лишь в пределах крупных водотоков (рис.). Они залегают на породах валанжинского и барремского нерасчлененных и перекрываются отложениями альбского ярусов в южной и юго-западной частях территории, и породами четвертичной системы в северной и северо-восточной половине листа. Мощность яруса колеблется от первых метров до 21 м при средних значениях около 10 м.

В пределах листа аптский ярус сложен преимущественно песками разной зернистости и меньше глинами. По структурным, текстурным особенностям пород и их сочетаниям в пределах развития прибрежно-морской зоны были выделены литологофациальные подзоны. Наиболее распространены подзоны с умеренным гидродинамическим режимом (III Б) (см. рис.) и с повышенной динамикой (III В), границы между которыми часто постепенные, на что указывает более сложный литологический облик осадочных толщ, сформировавшихся в переменных гидродинамических условиях.

Подзона III Б занимает обширные пространства. Сложена песками светло-серыми до белых со слабыми желтоватыми оттенками, обусловленными неравномерным распределением оксидов и гидроксооксидов железа, часто подчеркивающих горизонтальную и полого-волнистую полосатости. Пески преимущественно мелко- и тонкозернистые или тонко- и мелкозернистые, чаще хорошо- и среднесортированные, кварцевые с небольшой примесью слюды и темноцветных минералов, слабоглинистые.

К пескам с повышенным содержанием мелкозернистых фракций часто приурочены прослои песков, сцементированных до крепких ВлсливногоВ» типа песчаников. Они залегают в песках в виде фигурных линз с мощностью от 0, 1 до 1, 5 м. В отдельных обнажениях фиксируются маломощные прослои голубовато-зеленовато-серых пластичных глин.

Для восточной и меньше крайней западной частей листа характерно развитие песков, сформировавшихся в подзоне с повышенной динамикой прибрежной зоны (III В). Для песков характерны цвета от бурого (в нижней части разреза), желтого до светло-серого. Преобладают разнозернистые, преимущественно грубо-, крупно- и среднезернистые, плохо сортированные, реже мелкозернистые разновидности. Для наиболее несортированных песков характерно увеличение содержаний гравия и глинистости, неравномерное распределение которых по разрезу подчеркивают косую и горизонтальную слоистость. Кварцевые зерна, слагающие пески, слабоокатанные или совсем не окатанные с острыми краями, с незначительной примесью темноцветных минералов. В отдельных прослоях отмечается большое количество не окатанных гравийных обломков кварца. Наблюдаются тонкие прослойки и линзы светло-серой пластичной глины. В отдельных разрезах в их средних частях наблюдаются пески, сцементированные железистым цементом до слабого, а иногда до крепкого фигурного песчаника. Такие же пески характерны для нижних на западе и верхних на востоке частей разрезов сложного строения (см. рис.).

На юго-западе территории и в переходных подзонах со сложными разрезами, расположенными между подзонами III В и III Б, развиты пески подзоны с переменной гидродинамикой от умеренной до повышенной при преобладании первой (III БВ), для которых характерны серые, желтые до бурого цвета, иногда с сиреневыми оттенками. Пески разнозернистые от мелко- и средне- до грубозернистых и реже гравелитистых. Преимущественно кварцевые, глинистые, с горизонтальной, пологой волнистой и косой слоистостью, выявленной по неравномерному распределению гидроксооксидов железа.

Для подзоны со слабой и средней гидродинамикой при преобладании первой (III АБ), развитой преимущественно на западе и по периметру от подзоны III В на востоке (см. рис.), характерны существенно глинистые разрезы. Чаще всего они сложены глинами светло-серого и серого цвета, иногда с голубоватым оттенком. Порода обычно плотная, пластичная, слабослюдистая, прослоями и гнездами тонкопесчаная или слабоалевритистая. Нередко глины окрашены гидроксооксидами железа в буроватые оттенки разной интенсивности, что придает породам пятнистый и полосчатый облик. Как правило, глины выдержаны по разрезу, но иногда формируют основания, в меньшей степени верхние части разрезов подзон, сопряженных с таковыми с активной гидродинамикой (см. рис.).

Анализ литолого-фациальной карты (см. рис.) позволил установить постепенную смену гидродинамических условий в пространстве и по разрезу Причем часто подзоны с высокой гидродинамикой окаймляются участками с меньшей до слабой динамикой. Такое сочетание, по-видимому, в первую очередь предопределено геоморфологическими и тектоническими особенностями аптского бассейна осадконакопления. Фиксируемые пространственные сочетания выделенных фациальных подзон на основе имеющихся фактических материалов по аналогии с ними позволяют распространить установленные закономерности на смежные участки и прогнозировать выделение новых и прослеживание уже выявленных подзон на пограничные съемочные листы соответствующего масштаба, границы между которыми могут быть уточнены при вероятном появлении новых материалов в будущем. Примером тому служит восточная часть листа, где у его рамки и к востоку от нее часть подзоны III B может отойти в пределы подзон с более сложными разрезами вплоть до III AБ, а то и III A. Такое мнение формируется по аналогии с уже установленными сочетаниями подзон прибрежно-морских обстановок территорий, охарактеризованных ранее [4] и описанного съемочного листа (см. рис.). Так, на востоке последнего обстановки III AБ окружают III B по периметру с юга, юго-запада и через подзону с более сложным разрезом на севере (см. рис.). На западе листа фиксируется похожее сочетание фаций с центральным площадным расположением зоны III B.

Таким образом, проведенный анализ наглядно отражает в обобщенной форме закономерные сочетания фациальных подзон, которые могут быть использованы при литолого-фациальных построениях крупных масштабов на площадях с ограниченным фактическим материалом.

Рис. Литолого-фациальная карта аптского века листа N-37-31. Условные обозначения: Фациальные обстановки. Прибрежно-морская, нормальной солености с активностью гидродинамического режима:

1 тАУ слабой и средней, с преобладанием слабой, 2 тАУ средней, 3 тАУ средней и высокой, с преобладанием средней, 4 тАУ высокой, 5тАУ12 тАУ породы: 5 тАУ гравий, 6тАУ10 тАУ песок: 6 тАУ крупнозернистый, 7 тАУ среднезернистый, 8 тАУ мелкозернистый, 9 тАУ тонкозернистый, 10 тАУ разнозернистый, 11 тАУ глина, 12 тАУ глина тонкопесчаная, 13 тАУ слюда, 14 тАУ ожелезнение, 15 тАУ тяжелые минералы, 16 тАУ границы фациальных подзон, 17 тАУ границы распространения аптского яруса, 18 тАУ обнажения и буровые скважины

1. Мизин А. И. Примеры артефактов в геологии / А. И. Мизин // Вестн. ВГУ. Сер.: Геол. тАУ Воронеж, 2003. тАУ № 2. тАУ С. 234тАУ236.

2. Савко А. Д. Объяснительная записка к атласу фациальных карт Воронежской антеклизы / А. Д. Савко, С. В. Мануковский, А. И. Мизин [и др.] // Тр. НИИ геологии ВГУ. тАУ 2004. тАУ Вып. 20. тАУ 107 с.

3. Савко А. Д. Литология и фации донеогеновых отложений Воронежской антеклизы / А. Д. Савко, С. В. Мануковский, А. И. Мизин [и др.] // Тр. НИИ геологии ВГУ. тАУ 2001. тАУ Вып. 3. тАУ 201 с.

4. Звонарев А. Е. Минерагения аптского яруса Липецкой области / А. Е. Звонарев // Вестн. ВГУ. Сер.: Геол. тАУ Воронеж, 2008. тАУ № 2. тАУ С. 54тАУ73.

Вместе с этим смотрят:

География Аргентины: население, климат, природные зоны

География США: рельеф, климат, раститеьный и животный мир

География Тайланда: рельеф, климат, полезные ископаемые, флора и фауна

География Туниса: рельеф, климат, растительный и животный мир

Геолого-геоморфологическая обстановка местонахождения костей мамонтов на юге Западной Сибири