Полная история танков мира

Страница 10

Траки гусениц делались сборными. Каждый трак состоял из башмака и рельса. Башмак, снабженный невысокими поперечными грунтозацепами, непосредственно ложился на грунт и служил как бы «шпалами» для рельса, по которому двигались опорные катки с ребордами — некое подобие железнодорожного хода. Проушины на концах внутреннего рельса служили для соединения траков цилиндрическими пальцами(болтами) с надетыми на них втулками — буксами. С одного края башмак имел изогнутый отросток, прикрывавший шарнир от попадания грязи и камней при изгибе. Ширина башмака составляла 500 мм, рельса — 180 мм, внутреннего проема рельса — 65 мм, толщина башмака — 8 мм, высота рельса — 115 мм. Рельс выполнялся из прессованной стали, пальцы и втулки — из стали «хронос», башмак штамповался из мартеновской стали Сименса.

Требования к танку выражались в скорости движения 10 км/ч. При планировавшемся весе 25—30 т и предполагаемом сопротивлении движению для этого требовался двигатель мощностью около 200 л. с. Такие моторы имелись в Германии (например, для дирижаблей жесткой схемы «Цеппелин»), но их было недостаточно. Фирма «Даймлер» могла поставить двигатели мощностью 100л. с. и снабжать ими строящиеся танки. Поэтому решили применить двухдвигательную установку с работой каждого мотора на гусеницу одного борта. Двигатели были карбюраторные, 4-цилиндровые, рядные, жидкостного охлаждения, с рабочим объемом цилиндров 17 л, диаметром цилиндров 165 мм и рабочим ходом поршня 200 мм. Расход бензина на 1 км пути составлял 4—7л. Двигатели устанавливались параллельно, носками коленчатых валов к корме и крепились к раме каждый в трех точках.

Топливопроводы располагались так, чтобы карбюраторы и питающие патрубки находились на внешних сторонах и не нагревались от соседнего двигателя. Выхлопные трубы ставились на внутренней стороне и по днищу корпуса выводились через глушители наружу с обоих бортов. Система питания рассчитывалась таким образом, чтобы ее работа не зависела от наклона машины. Два бака емкостью 250 л каждый помещались в передней части корпуса под днищем и защищались 10-мм бронелистами. Для большей пожарной безопасности их перекрывали стальными листами и изолировали от боевого отделения. Подача бензина производилась под давлением отработавших газов, причем каждый бак мог питать оба двигателя. Для пуска двигателей имелись два вспомогательных бака с бензином лучшей очистки, служившие также в качестве резервного запаса. Зажигание смеси осуществлялось от магнето с пусковым магнитом. Число оборотов регулировалось предохранительным механизмом, ограничивавшим его максимальное значение, и дроссельным клапаном со специальным ручным рычагом. Пуск двигателей мог производиться несколькими способами: электростартером, заводной П-образной рукояткой для трех человек, распылителем «Бош» и накачиванием смеси насосом. Для подогрева служила ацетиленовая горелка. Запустив один из двигателей и придав танку первоначальное движение, можно было, включив сцепление, запустить второй. Каждый двигатель снабжался счетчиком оборотов — тахометром.

Тщательно была разработана система смазки. Стекающее в картер масло откачивалось насосом в отдельный бак, откуда оно другим насосом вновь подавалось через фильтры к местам трения. Это предотвращало заливание цилиндров маслом и забрызгивание свечей зажигания даже при продольном наклоне машины в 45°.

Для охлаждения вдоль передней и задней стенок капота вертикально устанавливались два трубчатых радиатора. Они крепились эластичными хомутами и располагались в особых карманах на войлочной прокладке, снижавшей действие вибрации. Радиаторы охлаждались четырьмя вентиляторами — каждая их пара приводилась во вращение от коленчатого вала ременной передачей (со стороны маховика) с регулируемым натяжением. Воздух забирался изнутри корпуса и выбрасывался наружу через решетки ниже двигателей.

Привод гусеницы каждого борта представлял собой автономный агрегат, помещенный в едином картере. Он включал сцепление, трехскоростную коробку передач, конические передачи переднего и заднего хода, однорядный бортовой редуктор. Сцепление (главный фрикцион) помещалось на конце удлиненного носка коленчатого вала двигателя. Коробка передач — тракторного типа, с ведущим и передаточным валом и скользящими шестернями. Значения скорости — 3, 6 и 12 км/ч. Переключение скоростей производилось перемещением скользящих шестерен на ведущем валу, включение переднего или заднего хода — перемещением втулки конической пеаедачи, при-тормаживание гусеницы — колодочным тормозом на конце передаточного вала (доводку трансмиссии осуществила фирма «Адлер»). Органы управления были связаны с соответствующими механизмами гибкими тросами.

Поворот машины производился выключением и притормаживанием одной гусеницы. Наименьший радиус поворота составлял при этом 2,2 м и равнялся примерно ширине колеи машины. Включив задний ход одной из гусениц, можно было развернуть машину на месте. При повороте с большим радиусом механик-водитель поворотом вправо или влево рулевого колеса («волана») изменял соотношение числа оборотов двигателей. Таким образом, механик-водитель управлял машиной в одиночку и мог в широких

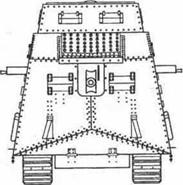

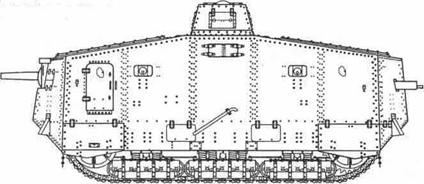

Тяжелый танк АРУ (корпус фирмы "Крупл»)

пределах варьировать повороты и движение машины. Органами управления ему служили рулевое колесо, две педали сцепления, рычаг переключения передач, два рычага тормозов, два рычага заднего хода и рычаг насоса. Машина получила обозначение А7У — по аббревиатуре заказчика. Заметим, что буква «V» в этой аббревиатуре иногда расшифровывалась в литературе как «конструкция Фольме-ра» ( «ЬаиаПуоПтег»). Шасси получили номера от «500» и далее, под которыми и числились впоследствии танки.

16января 1917годавБерлин-Мариен-фельде был продемонстрирован макет шасси и деревянный макет бронекорпу-са. 20 января Военное министерство подготовило заказ на постройку 100 шасси. При этом предполагалось, что забронировано будет только 10 из них.

Первый прототип танка — рабочее шасси с макетом бронекорпуса — продемонстрировали в Берлин-Мариен-фельде 30 апреля, а 14 мая он был показан на ходу в Ставке Главного командования в Майнце, при этом для большего правдоподобия машину загрузили балластом массой 10 т. Прототип А7/ испытывался параллельно с полугусеничным «Мариенваген 11". Кроме того, свое предложение «боевой артиллерийской машины» К.0.1 представила и фирма «Крупп». Но Главным командованием по результатам испытаний был выбран А7/. Впрочем, шасси «Мариенваген 11» тоже нашло практическое применение — позже на его базе изготавливались самоходные зенитные и противотанковые (!) орудия, а фирма «Эрхард» строила тяжелые бронеавтомобили.

Первые 5 готовых А7У планировалось получить к 15 июля 1917 года, следующие 5 танков и 40 небронированных шасси — к 1 августа, а последние 49 шасси — к 1 сентября. К концу лета ожидалось получить также 50 шасси «Орионваген», однако их проходимость и способность преодолевать проволочные препятствия вызывали сомнения, и этот проект не получил дальнейшего развития. А7У оказался в конце концов единственным. Ускорению работ по А7У способствовало участие французских танков в бою на реке Эн у Шмен-де-Дам 16 апреля 1917 года. Заметим, кстати, что шасси французских машин «Шнейдер» и «Сен-Шамон» также были выполнены по типу трактора «Холт».