Система права и система законодательства

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по Теории государства и права

Тема: "Система права и система законодательства".

Выполнил:

студент группы ЗЮ-99-04

Ладаний Людмила Александровна

Проверил:

Борисова Наталья Васильевна

г. Калининград 2000 год

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

1. Введение - 3

2. Понятие системы права - 4-7

2.1. Реализация права - 8-12

2.2. Применение права - 13-14

2.3. Стадии применения права - 15-19

2.4. Акты применения права - 20-23

3. Система законодательства - 24-25

3.1. Пробелы в законодательстве. Применение

права по аналогии - 26-29

3.2. Юридический процесс - 30-34

4. Тенденции развития системы права и системы

законодательства - 35-37

5. Заключение - 38

6. Список использованной литературы - 39

1. Введение.

В свой теме я постараюсь раскрыть основные направления системы права и системы законодательства, т.к. основные направления развития и совершенствования права связаны с социально-экономическими и политиВнческими реформами, происходящими в стране. ОдновреВнменно идут глубинные процессы изменения самого содержания права, обновления законодательства и осоВнзнания новой роли правовых явлений в жизни человеВнка и общества.

С другой стороны, наблюдается определенное ограВнничение публично-правового регулирования, которое в прежние времена было доведено до абсурда (свидетельВнство тому - установление предельных размеров садовых домиков, бань, погребов и т. п.). В настоящее время проВнисходит выравнивание отношений между государством и отдельным человеком с точки зрения объема прав и обяВнзанностей между ними, гарантий их реализации, поэтому мне бы хотелось поглубже рассмотреть эти вопросы, что я и постараюсь сделать в своей работе.

2. Понятие системы права

Система права суть внутреннее строение (структура) права, отражающее объединение и дифференциацию юридических норм. Основная цель этого понятия - объяснить одновременно интегрирование и деление норВнмативного массива на отрасли и институты, дать сиВнстемную характеристику позитивного права в целом. Последнее, будучи нормативным ядром правовой сиВнстемы конкретного общества, обладает такими качестВнвами, как целостность и автономность, стабильность и динамизм, взаимосвязь и структурированность содерВнжания и формы, имеет собственное содержание и источВнники развития. Особо здесь нужно подчеркнуть то, что структура права (его система) обусловливает его форму (систему законодательства) и неразрывно с ней связана.

Чтобы познать и освоить право как систему, необхоВндимо выявить основания построения, критерии интеграВнции и дифференциации юридических норм. Для этого целесообразно использовать различные подходы и измеВнрения, раскрывающие основные формы существования и логику развития правовой материи.

С позиций генетического подхода можновыделитьпервичные и производные отних критерии. В качестве первичного (естественного) критерия по отношению к праву выступает человек. Производными в этом плане могут "быть различные, каким-то способом оформленные социальные и социально-политические образования, прежВнде всего государство и общество. Отсюда берут начало системообразующие, цементирующие право как единое целое связи и те связи, которые обусловливают его деВнление на естественное и позитивное. Под естественным правом понимается совокупность прав и обязанностей, вытекающих из самой природы человека как разумного социального существа, т.е. те права и обязанности, коВнторые стали справедливыми нормами поведения людей в обществе. Позитивное право представляет собой сисВнтему норм, содержащих определенные права и обязанВнности, исходящих от государства и общества, выраженВнных (закрепленных) в нормативно-правовых документах (законах, судебных прецедентах, актах исполнительной власти). При этом надо иметь в виду, что все правовые системы современного позитивного права в той или иной степени основаны на естественном праве, содержат естественно-правовые начала.

Эти же критерии лежат в основе дифференциации праВнва на частное и публичное. Первое направлено на удовВнлетворение потребностей и защиту интересов отдельных лиц, второе охраняет общие интересы государства.

Исторический подход позволяет проследить весь путь становления права как системы. Общим видимым криВнтерием здесь выступает форма (источник) права, анализ которой дает возможность обозначить преимущественные системообразующие начала, характерные для той или иной системы права, специфику компоновки ее элеменВнтов, архитектонику. В соответствии с данным критерием различают обычное (традиционное) право, прецедентное право, договорное право и право законов (кодифицироВнванное, статутное, декретное право).

Исторический взгляд, раскрывая генетические связи системы права, составляющие ее основу, одновременно позволяет проследить динамику изменений системы во времени и пространстве. Это связано, в частности, с развитием человека как индивида и члена различных социальных образований. Здесь проявляются влияние на право различных религиозных, идеологических, этниВнческих факторов, соотношение между ними. В этом плане, например, выделяются системы мусульманского права, индусского права.

Системно-структурный срез обозначает пространстВнвенное, определенным образом упорядоченное располоВнжение норм права. Упорядоченность, согласованность, взаимосвязанность и дифференцированность комбинаВнций юридических норм обусловлены структурированВнностью общественных отношений и целенаправленносВнтью их правового опосредования. Структурные образоВнвания в системе права отличаются друг от друга по сложности строения (горизонтальное, вертикальное, лиВннейное, матричное), по степени жесткости, связанности элементов и др. В определенные периоды развития общества и права на передний план выступает наиболее оптимальная структура. В настоящее время таковой является образование, включающее в себя нормы, инВнституты, отрасли права.

Юридическая норма есть первичный и конечный структурный элемент права. Она первая испытывает на себе изменения, в нем происходящие. Благодаря своему универсальному, сквозному значению, норма права расВнпространяет свои свойства и на другие уровни системы, служит точкой отсчета, единицей измерения правовой материи.

Норма права самостоятельно регулирует какую-то одну сторону (грань) общественного отношения. Для правового регламентирования отношения в целом зачасВнтую требуется взаимодействие комплекса норм (материВнальных, процессуальных, дефинитивных, оперативных).

Институт права - это обособленная группа юридиВнческих норм, регулирующих общественные отношения конкретного вида. В качестве примера можно назвать институт права собственности в гражданском праве, инВнститут ответственности должностных лиц в административном праве, институт избирательного права и нормы, регулирующие статус депутата, в конституционном праве. Институты могут быть отраслевыми и межотраслевыми (комплексными).

Отрасль права представляет собой обособленную совокупность юридических норм, институтов, регулируВнющих однородные общественные отношения. Она отраВнжает более высокий уровень системообразующих свяВнзей, характеризуется определенной целостностью, автоВнномностью.

Отрасли подразделяются на материальные и процесВнсуальные. К первым относятся, например, гражданское, трудовое, уголовное, земельное право. Вторую группу составляют гражданское процессуальное, уголовно-про-цессуальное и административно-процессуальное право. Начинает складываться и отрасль конституционно-проВнцессуального права.

Критериями деления права на отрасли и институты выступают предмет и метод правового регулирования.

Предмет правового регулирования - это фактические отношения людей, объективно нуждающиеся в правовом опосредовании. Круг их весьма широк и разнообразен - трудовые, управленческие, имущественные, земельные, семейные и др. Им присущи следующие черты: 1) это жизненно важные для человека и его объединений отношения; 2) это волевые, целенаправленные (разумВнные) отношения; 3) это устойчивые, повторяющиеся и типичные отношения; 4) это отношения поведенческие, за которыми можно осуществлять внешний контроль (например, юрисдикционными органами).

Общественные отношения выступают в качестве главВнного объективного (материального) критерия деления права на отрасли и институты. Структура этих отношеВнний, их тип, род, вид обусловливают в определенной мере структурные и содержательные параметры нормы, института, отрасли и права в целом.

Метод правового регулирования есть совокупность приемов юридического воздействия на поведение людей, выработанных в результате длительного человеческого общения. Если предмет правового регулирования отвеВнчает на вопрос, что регулирует право, то метод - на вопрос, как регулирует. Метод объединяет объективные и субъективные моменты и носит по отношению к предВнмету дополнительный (процессуальный) характер.

При регулировании общественных отношений исВнпользуются различные методы: императивный и диспоВнзитивный, альтернативный и рекомендательный, поощВнрения и наказания. Их применение зависит от содержаВнния отношение, усмотрения законодателя, сложившейся правоприменительной практики, уровня правовой кульВнтуры населения. Названные методы могут действовать самостоятельно и в совокупности, во взаимодействии друг с другом.

Наиболее распространены и полярны по своим хаВнрактеристикам императивный и диспозитивный методы. Императивный метод построен на отношениях субордиВннации, подчиненности одних субъектов права другим. Он характерен для административного, уголовно-исполнительного права. Диспозитивный метод предполагает равенство сторон и применяется в отраслях частного права (гражданского, трудового, семейного).

2.1. Реализация права

Право имеет смысл и ценность для личности, общества, если оно реализуется. Если же право не претворяется в жизнь, оно неизбежно омертвляется. Главное назначеВнние норм права состоит в том, что они помогают определить содержание, права субъекта и тем самым способствуют его реализации.

Реализация права тАФ это осуществление юридически закрепленных и гарантированных государством возВнможностей, проведение их в жизнь в деятельности людей и их организаций.

Слово "реализация" происходит от латинского "realis" - вещественный и буквально означает овеществлеВнние. В наше время реализация определяется как осуВнществление чего-либо, проведение в жизнь какого-либо плана, проекта, программы, намерения и т.п. Термин Влреализация праваВ» аналогичен по смыслу. Право как нечто нематериальное, как некая возможность реализуВнется, овеществляется в действиях, в активном поведеВннии людей, в пользовании материальными и духовными ценностями, благами.

Вместе с тем реализация права имеет еще один смысловой оттенок: право в отличие от иных возможВнностей (планов, программ, намерений и т. п.) характериВнзуется повышенной способностью к реализации, обеспеВнчено гарантиями.

Следующий момент, усложняющий анализируемое понятие, заключается в том. что и само право представВнляет собой многогранное явление, включающее в себя право естественное и позитивное, объективное и субъекВнтивное. Реализация права должна быть понята с учетом такого его разнопланового содержания.

Реализация права есть сложный процесс, протекаюВнщий во времени. В нем участвуют не только стороны, носители субъективных прав и обязанностей, но и госуВндарство в лице различных органов: правотворческих, правоисполнительных, правоприменительных. РеализаВнция права как процесс воплощения права в жизнь включает в себя, во-первых, юридические механизмы реализации права и, во-вторых, формы непосредственВнной реализации права, когда фактические жизненные отношения обретают юридическую форму.

Юридические механизмы реализации права многообВнразны, их содержание определяется особенностями праВнвовой системы той или иной страны.

В романо-германской правовой системе процесс правореализации включает в себя следующие этапы.

Первый этап - возведение естественного права в закон (позитивное право), придание ему нормативной формы. Ядро естественного права составляют права человека, его социально-правовые притязания, вытекающие из природы человека и общества. Для реализации этих притязаний необходимо законодательное, нормативное признание их государством. Возведение прав человека в закон ознаВнчает: а) их конституционное закрепление; б) их закреплеВнние в текущем законодательстве.

На втором этапе включаются различные механизмы реализации закона, с помощью которых происходит перевод предписаний закона в конкретное содержание субъективных прав и юридических обязанностей. МехаВннизмы эти многообразны: конкретизация закона в подВнзаконных нормативных актах правительства, минисВнтерств, ведомств, органов самоуправления и др., в лоВнкальных нормативных актах; разъяснение норм закона в актах официального толкования; процессуальные нормы, регулирующие процедуры принятия, применения и приВннудительного исполнения закона; многообразные акты применения норм права. Сюда же входит деятельность государственных органов по подготовке и принятию Правовых актов.

Третий, заключительный, этап представляет собой собственно реализацию права. Именно здесь права из возможности превращаются в действительность, и это превращение происходит по воле обладателя права, т. е. от субъекта права зависит, будет ли право реализовано, когда и в каких пределах.

В англосаксонской правовой системе процесс правореализации идет иначе.

Возведение правовых притязаний, т. е. естественного права, в ранг обязательной нормы осуществляется судом. Суд, рассматривая конкретное юридическое дело, тщаВнтельно анализирует фактические обстоятельства возникВншего спора, притязания сторон и, определяя их взаимВнные права и обязанности, разрешает конфликт. В качеВнстве нормативного основания при разрешении дела выступает прецедент - ранее вынесенное судебное решеВнние по аналогичному делу.

Механизм реализации правового притязания в англоВнсаксонской правовой системе более прост, нежели в романо-германской, поскольку не требует предварительноВнго законодательного закрепления. Опасность же судейВнского произвола не следует преувеличивать, ибо всегда есть возможность обжалования судебного решения в вышеВнстоящий суд. Заметим, что, например, в Англии, где и сформировалось англосаксонское право, высшей судебВнной инстанцией является Палата лордов - верхняя паВнлата английского Парламента.

Итак, для понимания того, что такое реализация права, необходимо уяснить следующее: в реализации права в принципе заинтересован только тот, кто имеет субъективное право, т. е. субъект права. Все иныелица - обязанная сторона, правоприменитель, законодатель - дейВнствуют в конечном счете в интересах управомоченного. Деятельность названных лиц и органов, юридические нормы, которые эту деятельность регулируют, в совоВнкупности образуют сложный и многоаспектный мехаВннизм реализации права. Следовательно, решение вопроВнса о том, будет право реализовано или нет, зависит от его обладателя. Лишь по его воле может быть испольВнзован, введен в действие механизм реализации права. Важно лишь, чтобы такой механизм был в наличии, мог действовать качественно и эффективно.

Частью механизма реализации права выступают меВнханизмы защиты субъективного права, т. е. механизмы юридической ответственности. В процессе защиты право восстанавливается, и вновь появляется возможность его реализации. Юридическая ответственность в известной мере обеспечивает охрану субъективных прав от незаВнконных посягательств и тем самым создает необходиВнмые условия для их реализации.

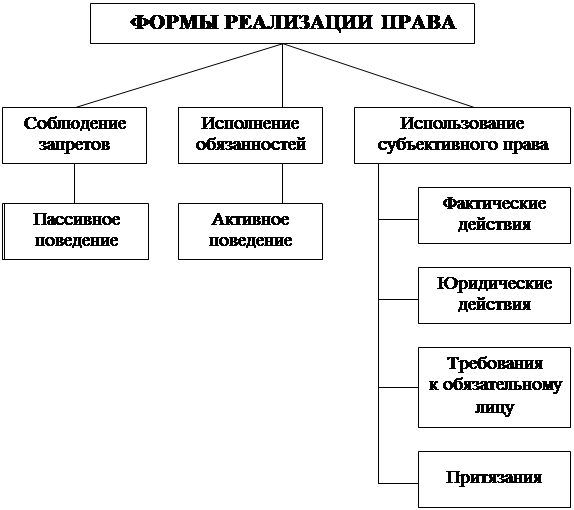

Непосредственная реализация, т.е. осуществление права в фактическом поведении, происходит в трех формах (см. схему на стр. 12).

Форма первая - соблюдение запретов. Здесь реализуВнются запрещающие и охранительные нормы. Для соблюВндения запретов необходимо воздержание от запрещенВнных действий, т. е. пассивное поведение. Так, ч. 3 ст. 8 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995г. ВлОб арбитражных судах в Российской ФедераВнцииВ» установлено: ВлНи одно лицо не может быть представлено к назначению на должность судьи без согласия соответствующей квалификационной коллегии судейВ». Для соблюдения зафиксированного в данной норме запрета требуется пассивное поведение: воздержаВнние от представления к назначению на должность судьи, если нет согласия соответствующей квалификационной коллегии судей.

Все охранительные нормы содержат запрет, который, хотя и не формулируется прямо, логически вытекает из смысла нормы: если за какие-то действия в санкции нормы установлена юридическая ответственность, то очевидно, что такие действия запрещены законодателем. Подобного рода запреты установлены нормами ОсобенВнной части Уголовного кодекса и нормами Кодекса об административных правонарушениях.

Форма вторая тАФ исполнение обязанностей. Это реаВнлизация обязывающих норм, предусматривающих позиВнтивные обязанности, для чего требуется активное повеВндение: уплатить налог, поставить товар покупателю, выполнить работу по трудовому договору и т. п. НаприВнмер, в соответствии с ч. 2 ст. 385 ГК РФ Влкредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и соВнобщить сведения, имеющие значение для осуществления требованияВ».

Форма третья - использование субъективного права. В такой форме реализуются управомочивающие нормы, в диспозициях которых предусмотрены субъективные права. Так, в ч. 1 ст. 209 ГК РФ записано: ВлСобственниВнку принадлежат права владения, пользования и распоВнряжения своим имуществомВ». Субъективное право предВнполагает как активное, так и пассивное поведение. Субъект ведет себя пассивно, если отказывается от использования своего права. Субъективное право может быть осуществлено путем собственных фактических действий управомоченного (собственник вещи испольВнзует ее по прямому назначению), посредством совершеВнния юридических действий (передача вещи в залог, дарение, продажа и т.д.), через предъявление требоваВнния к обязанному лицу (требование к должнику вернуть долг) и в форме притязания, т. е. обращения в компеВнтентный государственный орган за зашитой нарушенноВнго права (если должник отказывается вернуть долг, кредитор обращается в суд с просьбой о взыскании долга в принудительном порядке).

2.2. Применение права

Реализация права в большинстве случаев происходит без участия государства, его органов. Граждане и оргаВннизации добровольно, без принуждения, по взаимному согласию вступают в правовые отношения, в рамках коВнторых используют субъективные права, исполняют обяВнзанности и соблюдают установленные законом запреты. Вместе с тем в некоторых типичных ситуациях возниВнкает необходимость государственного вмешательства, без чего реализация права оказывается невозможной.

Во-первых, в механизме реализации отдельных норм заранее запрограммировано участие государства. Это прежде всего нормы, в соответствии с которыми осуВнществляется государственное распределение имущестВнвенных благ. Например, реализация права на пенсию включает в качестве необходимого элемента постановлеВнние комиссии органа социального обеспечения о назнаВнчении пенсии отдельному гражданину. Выделение жилья из муниципального или государственного жилого фонда требует индивидуального властного решения соответстВнвующего государственного органа или органа местного самоуправления. В том же порядке, т. е. путем принятия индивидуальных властных решений, гражданам и оргаВннизациям выделяются земельные участки, находящиеся в собственности государства.

Во-вторых, взаимосвязи между государственными орВнганами и должностными липами внутри государственноВнго аппарата имеют в большинстве своем характер власти и подчинения. Данные правовые отношения включают в качестве необходимого элемента властные решения, т. е. акты применения права (например, указ Президента России о снятии с должности министра).

В-третьих, право применяется в случаях возникновеВнния спора о праве. Если сторонысами не могут прийти к соглашению о взаимных правах и обязанностях, они обращаются для разрешения конфликта в компетентный государственный орган (так, хозяйственные споры между организациями рассматривают арбитражные суды).

В-четвертых, применение права необходимо для опВнределения меры юридической ответственности за соверВншенное правонарушение, а также для применения приВннудительных мер воспитательного, медицинского харакВнтера и др.

Таким образом, применение права - это властная деятельность компетентных органов и лиц по подгоВнтовке и принятию индивидуального решения по юридиВнческому делу на основе юридических фактов и конВнкретных правовых норм.

Применение права имеет следующие признаки:

1) осуществляется органами или должностными лиВнцами, наделенными функциями государственной власти;

2) имеет индивидуальный характер;

3) направлено на установление конкретных правовых последствий - субъективных прав, обязанностей, ответВнственности;

4) реализуется в специально предусмотренных проВнцессуальных формах;

5) завершается вынесением индивидуального юридиВнческого решения.

2.3. Стадии применения права

Применение норм права - сложный процесс, вклюВнчающий несколько стадий. Первая стадия - установВнление фактических обстоятельств юридического дела, вторая - выбор и анализ правовой нормы, подлежащей применению, третья - принятие решения по юридическому делу и его документальное оформление. Первые две стадии являются подготовительными, третья - заключительной, основной. На третьей стадии принимаетВнся властное решение - акт применения права.