Масштабно-ритмическое единство в архитектурных ансамблях Петербурга

С наибольшей наглядностью и полнотой новые качества русского зодчества 18 в. проявлялись в архитектуре Петербурга. Новая русская столица была заложена в 1703 г. и строилась необычайно быстро.

С архитектурной точки зрения Петербург представляет особый интерес. Это единственный столичный город Европы, который целиком возник в 18 веке. В облике его нашли яркое отражение не только своеобразные направления, стили и индивидуальные дарования архитекторов 18 столетия, но и прогрессивные принципы градостроительного мастерства того времени, в частности планировки. Помимо блестяще решенной ВлтрехлучевойВ» планировки центра Петербурга высокое градостроительное искусство проявилось в создании законченных ансамблей, в великолепной застройке набережных. Нерасторжимое архитектурно-художественное единство города и его водных артерий с самого начала представляло собой одно из важнейших достоинств и своеобразнейшую красоту Петербурга. Сложение архитектурного облика Петербурга первой половины 18 в. связано в основном с деятельностью архитекторов Д. Трезини, М. Земцова, И. Коробова и П. Еропкина.

Петр I придавал большое значение регулярной застройке города. Для разработки генерального плана Петербурга был приглашен в Россию известный французский архитектор Жан Батист Леблон. Однако составленный Леблоном генеральный план Петербурга имел ряд очень существенных недостатков. Архитектор не учитывал естественного развития города, и его план в значительной мере страдал абстрактностью. Проект Леблона был лишь частично осуществлен в планировке улиц Васильевского острова. Русские архитекторы внесли много существенных коррективов в его планировку Петербурга.

Определение архитектурного стиля первой половины 18 в. вызывает обычно немало споров среди исследователей русского искусства. И действительно, стиль первых десятилетии 18 в. складывался сложно и зачастую очень противоречиво. В его формировании участвовал в несколько видоизмененном и более сдержанном по форме виде стиль западноевропейского барокко; сказывалось и воздействие голландской архитектуры. В той или другой степени давало себя знать и воздействие традиций древнерусской архитектуры. Отличительной чертой многих первых построек Петербурга была суровая утилитарность и простота архитектурных форм. Неповторимое своеобразие русского зодчества первых десятилетий 18 в. заключается, однако, не в сложном и подчас противоречивом переплетении архитектурных стилей, а прежде всего в градостроительном размахе, в жизнеутверждающей мощи и в величии сооружений, воздвигаемых в этот важнейший для русской нации период.

1. Архитекторы Петербурга

1.1 Трезини

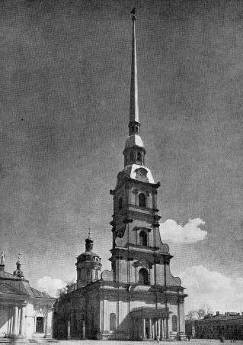

Петропавловский собор

Лучшим и наиболее значительным творением Трезини является знаменитый Петропавловский собор, построенный в 1712тАФ1733 гг. В основу сооружения положен план трехнефной базилики. Самая примечательная часть собора тАФ его устремленная вверх колокольня. Так же как Меншикова башня Зарудного в своем первоначальном виде, колокольня Петропавловского собора увенчана высоким шпилем, завершенным фигурой ангела. Горделивый, легкий взлет шпиля подготовлен всеми пропорциями и архитектурными формами колокольни; продуман постепенный переход от собственно колокольни к ВлиглеВ» собора. Колокольня Петропавловского собора была задумана и осуществлена как архитектурная доминанта в ансамбле строящегося Петербурга, как олицетворение величия русского государства, утвердившего на берегах Финского залива свою новую столицу.

Здание Двенадцати коллегий

В 1722тАФ1733 гг. создается другое широко известное сооружение Трезини тАФ здание Двенадцати коллегий. Сильно вытянутое в длину, здание имеет двенадцать секций, каждая из которых оформлена как относительно небольшой, но самостоятельный дом со своим перекрытием, фронтоном и входом. Излюбленные Трезини строгие пилястры в данном случае используются для объединения двух верхних этажей здания и подчеркивают мерный, спокойный ритм членений фасада Горделивый, стремительный взлет колокольни собора Петропавловской крепости и спокойная протяженность здания Двенадцати коллегий тАФ эти прекрасные архитектурные контрасты осуществлены Трезини с безупречным тактом выдающегося мастера.

Большинству произведений Трезини свойственны сдержанность и даже строгость в архитектурном решении зданий. Это особенно заметно рядом с декоративной пышностью и богатым оформлением сооружений середины 18 столетия.

1.2 Растрелли

В середине 18 столетия разворачивается широкая деятельность Варфоломея Варфоломеевича Растрелли (1700тАФ1771), сына известного скульптора К.-Б. Растрелли. Творчество Растрелли-сына целиком принадлежит русскому искусству. Его творчество отразило возросшую мощь Российской империи, богатство высших придворных кругов, которые были основными заказчиками великолепных дворцов, созданных Растрелли и возглавляемым им коллективом.

Ансамбль Петергофа

Большое значение имела деятельность Растрелли по перестройке дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Место для дворца и обширного садово-паркового ансамбля, получившего впоследствии название Петергоф (ныне Петродворец), было намечено в 1704 г. самим Петром I. В 1714тАФ1717 гг. строились Монплезир и каменный Петергофский дворец по проектам Андреаса Шлютера. В дальнейшем в работу включается несколько архитекторов, в том числе Жан Батист Леблон тАФ основной автор планировки парка и фонтанов Петергофа и И. Браунштейн тАФ строитель павильонов ВлМарлиВ» и ВлЭрмитажВ».

Ансамбль Петергофа с самого начала был задуман как один из крупнейших в мире ансамблей садово-парковых сооружений, скульптуры и фонтанов, соперничающий с Версалем. Великолепный по своей цельности замысел объединил в одно неразрывное целое Большой каскад и обрамляющие его грандиозные лестничные спуски с Большим гротом в центре и возвышающимся над всем дворцом.

Следует отметить установку в 1735 г. центральной по композиционной роли и по идейному замыслу скульптурной группы ВлСамсон, разрывающий пасть львуВ» (авторство точно не установлено), чем завершился первый этап создания крупнейшего из регулярных парковых ансамблей 18 века.

В 1740-х гг. начался второй этап строительства в Петергофе, когда была предпринята грандиозная перестройка Большого Петергофского дворца архитектором Растрелли. Сохранив некоторую сдержанность решения старого Петергофского дворца, характерную для стиля петровского времени, Растрелли все же значительно усилил его декоративное оформление в стиле барокко. Особенно сильно Это проявилось в оформлении заново пристроенных к дворцу левого крыла с церковью и правого (так называемого Корпуса под гербом). Заключительный из основных этапов строительства Петергофа относится уже к концу 18 тАФ самому началу 19 в., когда к делу были привлечены архитектор А. Н. Воронихин и целая плеяда выдающихся мастеров .русской скульптуры, включая Козловского, Мартоса, Шубина, Щедрина, Прокофьева.

В целом первые проекты Растрелли, относящиеся к 1730-м гг., в значительной мере еще близки к стилю петровского времени и не поражают той роскошью и помпезностью, которые проявляются в его наиболее прославленных творениях тАФ Большом (Екатерининском) дворце в Царском Селе (ныне г. Пушкин), Зимнем дворце и Смольном монастыре в Петербурге.

Екатерининский дворец

Приступив к созданию Екатерининского дворца (1752тАФ1756), Растрелли не возводил его целиком заново. В композицию своего грандиозного здания он умело включил уже имевшиеся дворцовые сооружения архитекторов Квасова и Чевакинского. Эти сравнительно небольшие корпуса, сообщающиеся между собой одноэтажными галлереями, Растрелли объединил в одно величественное здание нового дворца, фасад которого в длину достигал трехсот метров. Низкие одноэтажные галлереи были надстроены и тем самым подняты до общей высоты горизонтальных членений дворца, старые боковые корпуса включались в новое здание как выступающие ризалиты.

Внутреннее пространство Царскосельского дворца решено Растрелли по продольной оси. Предназначенные для парадных приемов многочисленные залы дворца образовывали торжественную красивую анфиладу. Основное цветовое сочетание внутренней отделки тАФ золото и белый цвет. Обильная золотая резьба, изображения резвящихся амуров, изысканные формы картушей и волют тАФ все это отражалось в зеркалах, а по вечерам, особенно в дни торжественных приемов и церемоний, было ярко освещено бесчисленным количеством свечей

Зимний дворец

В 1754тАФ1762 гг. Растрелли строит другое крупное сооружение тАФ Зимний дворец в Петербурге, ставший основой будущего ансамбля Дворцовой площади.

Учитывая местоположение Зимнего дворца, Растрелли различно решил фасады здания. Так, фасад, выходящий на юг, на образовавшуюся впоследствии Дворцовую площадь, решен с сильной пластической акцентировкой центральной части (где находится парадный въезд во двор). Наоборот, фасад Зимнего дворца, обращенный к Неве, выдержан в более спокойном ритме объемов и колоннады, благодаря чему лучше воспринимается протяженность здания.

1.3 Кокоринов и Деламот

Александр Филиппович Кокоринов (1726тАФ1772) был в числе непосредственных помощников одного из виднейших русских архитекторов середины 18 в. Ухтомского. Как показывают новейшие исследования, молодой Кокоринов построил прославленный современниками дворцовый ансамбль в Петровском-Разумовском (1752тАФ1753), который до наших дней дошел измененным и перестроенным. С точки Зрения архитектурного стиля этот ансамбль был несомненно близок пышным дворцовым сооружениям середины 18 в., возводимым Растрелли и Ухтомским. Новым, предвещающим стиль русского классицизма было, в частности, применение сурового дорического ордера в оформлении въездных ворот дворца Разумовского.

Примерно с 1760 г. началась многолетняя совместная работа Кокоринова с приехавшим в Россию Валленом Деламотом (1729тАФ1800). Родом из Франции, Деламот происходил из семьи известных архитекторов Блонделей. С именем Валлена Деламота связаны такие значительные сооружения Петербурга, как Большой гостиный двор (1761 тАФ 1785), план которого был разработан еще Растрелли, и Малый Эрмитаж (1764тАФ1767). Тонкой гармонии архитектурных форм, торжественно-величавой простоты исполнено сооружение Деламота, известное под названием Новая Голландия тАФ здание адмиралтейских складов, где особенное внимание привлекает перекинутая через канал арка из простого темно-красного кирпича с декоративным применением белого камня.

Академия художеств

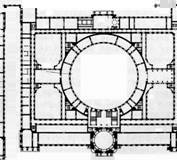

Валлен Деламот участвовал в создании одного из своеобразнейших сооружений 18 в. тАФ Академии художеств в Петербурге (1764тАФ1788). Строгое, монументальное здание Академии, выстроенное на Васильевском острове, приобрело важное значение в городском ансамбле. Величаво и спокойно решен главный фасад, выходящий на Неву. Общий замысел этой постройки свидетельствует о преобладании стиля раннего классицизма над элементами барокко.

Всего более разителен план этого сооружения, который в основном, видимо, был разработан Кокориновым. За внешне спокойными фасадами здания, занимающего целый городской квартал, скрывается сложнейшая внутренняя система учебных, жилых и подсобных помещений, лестниц и коридоров, дворов и переходов. Особенно примечательна планировка внутренних дворов Академии, включавшая один огромный круглый двор в центре и четыре дворика меньших размеров, имеющих в плане форму прямоугольника, в каждом из которых закруглены два угла.

1.4 Воронихин

Казанский собор

Значительнейшим произведением Воронихина является Казанский собор в Петербурге (1800тАФ1811). В этом сооружении отразилось то новое, что характеризует зодчество первой трети 19 в.: новое отношение к человеку, новое понимание задач архитектуры с точки зрения оформления города в целом и создания обширных городских ансамблей. Завершающие длительную подготовительную работу чертежи, относящиеся к 1810 г., свидетельствуют о том, какой грандиозный замысел хотел осуществить русский зодчий, не выходя при этом за пределы реальных возможностей его осуществления.

Архитектору пришлось столкнуться с рядом значительных трудностей. Участок, на котором сооружали собор, имел неправильную форму трапеции. Трудность представляла и задача связи собора с проходящим мимо него Невским проспектом, тем более что главный вход в собор как обыкновенно в христианских церквах должен был быть с западной стороны, то есть не со стороны Невского, а с боковой улицы. И все же Воронихин не только преодолел все затруднения, но и заставил сами особенности месторасположения Казанского собора ВлработатьВ» с пользой для своего произведения. В умении исходить из конкретных условий места и окружения, извлекая из них максимальную пользу, Воронихин показал себя продолжателем лучших традиций русской и мировой архитектуры.

Казанский собор принадлежит к типу однокупольных храмов с планом в виде латинского креста. Входы в собор имеются с трех его сторон тАФ с запада, севера и с юга, где их оформляют торжественные портики. Образуя перед собором полукруглую площадь, от северного его портика отходят к Невскому проспекту две великолепные колоннады из 108 стройных каннелированных колонн коринфского ордера. Аналогичную колоннаду архитектор задумал и с южной стороны здания, но она не была осуществлена.

Казанский собор представляет собой тесно связанное с городом, с его общей планировкой сооружение. Так, колоннада своими широко раскинутыми ВлрукавамиВ» как бы раскрывает соборную площадь в сторону Невского проспекта, утверждая торжественность всего ансамбля. Больше того, теснейшим образом связанная с самим зданием и портиком колоннада заканчивается настоящими уличными проездами, включаясь непосредственно в городскую жизнь, оформляя уличные артерии города. Тем самым она служит для связи между зданием и окружающим его городским пространством, утверждая один из важнейших принципов русского классицизма 19 в. тАФ решение архитектурного замысла здания с учетом его места в городском ансамбле.

Как архитектор-градостроитель Воронихин проявил большой такт. Он не стремился ВлперебитьВ» вновь устроенной площадью общую устремленность Невского проспекта (или ВлперспективыВ», как тогда говорили) к Адмиралтейству как к центральному, основному зданию города. С этой целью, чтобы подчеркнуть линию улицы, проходящей мимо собора, архитектор дает плоскостное в общем решение фасадов проездов, которые обращены к проспекту. Объемные колонны заменяются здесь плоскими пилястрами, попарно стоящими по сторонам проездов. Между пилястрами тАФ спокойная гладь стен, подчеркнутая еще небольшими декоративными барельефами прямоугольной формы, помещенными на уровне капителей. Вместо балюстрады над антаблементом обоих проездов возвышается высокий, довольно тяжелый аттик с монументальными барельефами И. П. Мартоса и И. П. Прокофьева. Подлинным шедевром русского декоративного искусства является созданная по проекту Воронихина садовая ограда с западной стороны Казанского собора. Ограда вопринимается сейчас несколько обособленно, в то время как по замыслу архитектора она должна была соединяться арками с северной и южной (неосуществленной) колоннадами храма.

В противоположность многим произведениям позднего классицизма Казанский собор отличает ясное соответствие внешних объемов и внутреннего пространства. Четкие отношения объемов здания не обманывают зрителя, когда он попадает внутрь собора. Общее впечатление стройности всего сооружения, которое создается у обходящего собор человека, соответствует тому, что он видит и войдя в его светлое, полное воздуха и солнца внутреннее помещение.

Здание Горного кадетского корпуса

Спустя несколько лет после начала строительства Казанского собора Воронихину была поручена другая значительная работа, а именно перестройка здания Горного кадетского корпуса (1806тАФ1811). Несколько некрасивых, не связанных между собой зданий было решено объединить одним общим фасадом, обращенным к Неве. Подобное решение было очень характерно для зодчества первой трети 19 в., в период, когда происходили одновременно и быстрый рост городов и их перестройка с целью создания целостного организма с более или менее единообразным архитектурно-художественным решением улиц, площадей и целых городских ансамблей.

Важность сооружения единого здания Горного корпуса, призванного заменить группу строений, определялась в большей мере его месторасположением в ансамбле города. С одной стороны, оно должно было завершить собой набережную Васильевского острова, поскольку дальше начинались уже портовые сооружения. С другой стороны тАФ служить как бы ВлворотамиВ» города для въезжающих в Петербург с моря. Одновременно с Воронихиным на противоположной стороне реки Невы проектировал свои провиантские склады другой выдающийся русский архитектор тАФ А. Д. Захаров. К сожалению, последнему не удалось осуществить свой замысел.

Принцип архитектурного решения Воронихина основывается в данном случае на контрастном сопоставлении выступающего вперед мощного портика с дорическими колоннами и гладких стен сравнительно невысокого здания, которое отходит назад, давая возможность лучше почувствовать выступ портика. В отличие от раннего классицизма здесь нет четкого выявления объема и внутреннего пространства сооружения.

Характерны для русского классицизма первой трети века барельефные фризы и скульптурные группы, стоящие на специальных пьедесталах перед портиком Горного института. Созданные С. С. Пименовым и В. И. Демут-Малиновским, они органически отвечают пропорциям и масштабам здания; скульптурные группы, стоящие на лестнице Горного института, могучи, динамичны, хотя и массивны по своим пропорциям, что соответствует подчеркнуто тяжелым формам портика, на фоне которого они установлены. Не легкость, а именно идея связи с землей как тяжелой, весомой массой лежит в основе решения и портика здания и его скульптурных произведений. Впечатление тяжести портика подчеркивает очень широкий, массивный антаблемент, покоящийся на дорических, не имеющих баз, колоннах. Помещение на фоне этих колонн и мощного антаблемента легких по своим пропорциям и общей массе скульптурных групп нарушило бы необходимую связь скульптурного образа с общим характером архитектурного решения.

1.5 Захаров

Крупнейшим представителем русской архитектуры начала 19 в. был Андреян Дмитриевич Захаров (1761тАФ1811), воспитанник Петербургской Академии художеств, впоследствии руководитель архитектурного класса Академии. Захаров был автором многочисленных проектов, большинство из которых остались по тем или иным причинам неосуществленными. Единственным сохранившимся сооружением его является здание Главного Адмиралтейства, памятник искусства мирового значения. По своей смелости, гениальности решения и исключительной силе художественной выразительности Адмиралтейство Захарова представляет собой вершину классического русского зодчества послепетровского времени. Напомним, что история Главного Адмиралтейства восходит еще к началу 18 в., ко времени основания Петербурга. Старое здание Адмиралтейства было одним из первых сооружений города. Заложенное Петром I осенью 1704 г., оно представляло вначале корабельную верфь, что и обусловило П-образное решение плана этого сооружения. В дальнейшем, с учреждением Адмиралтейств-коллегий, оно неоднократно достраивалось и перестраивалось, превратившись из верфи в общественно-правительственное здание. Будучи окружено со всех сторон рвами и укреплениями, это сооружение являлось одновременно и крепостью. В 1735 г. архитектором И. Коробовым была построена трехъярусная центральная башня Адмиралтейства, которая завершалась высоким золоченым шпилем (ВлспицемВ»), что в основном и определило архитектурный образ здания. Однако свой окончательный, законченно классический вид Адмиралтейство принимает значительно позже, после того как было, по существу, заново перестроено Захаровым.

Адмиралтейство

Работа над проектами Адмиралтейства была начата Захаровым сразу же по назначении его ВлГлавных Адмиралтейств архитекторомВ» в 1805 г. Основные строительные работы продолжались с 1806 по 1811 г. (год смерти А. Д. Захарова). Завершение строительства, включая сюда и скульптурное оформление, продолжалось до 1823 г. После окончания строительства новая русская столица получила одно из ключевых сооружений своего ансамбля.

Захаров прекрасно учел конкретные условия месторасположения здания как важнейшего сооружения города-порта. Общий идейный замысел Адмиралтейства выражает силу и могущество русского военно-морского флота, торжество великого народа, пробившего жизненно необходимый для государства выход к Балтийскому морю. Не случайно среди скульптурных произведений Адмиралтейства мы встречаем изображение Петра Великого. Статуи, скульптурные группы и рельефы Адмиралтейства посвящены темам мореплавания, торговли, мирному груду и военной славе, строительству Петербурга и Балтийского флота. Синтез скульптуры и архитектуры был заранее задуман Захаровым, и скульптура органически вошла в ансамбль здания.

В соответствии с той ответственнейшей, решающей ролью, которую играет центральная часть Адмиралтейства как в композиции и общем виде самого сооружения, так и в ансамбле всего города, наиболее богатое и значительное по идейно-художественным достоинствам скульптурное оформление получает башня. К башне Адмиралтейства сходятся, как лучи, три центральных проспекта города, в том числе Невский проспект. Будучи видима с очень большого расстояния, башня с высоким золотым шпилем, увенчанным эмблемой Адмиралтейства тАФ изображением парусного корабля, образует стройно-величавый силуэт. Постепенно приближающийся к Адмиралтейству зритель различает объем окруженного колоннами параллелепипеда второго яруса башни. По осям колонн, четко рисуясь по углам на фоне неба, высится ряд статуй. Они являются первыми скульптурными произведениями Адмиралтейства, которые воспринимаются издали. Подходя еще ближе, зритель переходит к восприятию и основания башни. Это мощный куб, углы которого акцентированы статуями сидящих воинов, а по обеим сторонам арки проезда тАФ монументальными скульптурными группами кариатид.

Удивительны смелость и художественный такт, которые проявил Захаров, соединив в единое целое высокий тонкий шпиль и классический периптер, строгую ордерную систему и простой, без единой колонны или пилястры, куб основания башни.

Колоссальные каменные группы кариатид, фланкирующие главные ворота здания, являются наиболее крупными произведениями скульптуры Адмиралтейского ансамбля. Исполненные одним из лучших скульпторов конца 18тАФначала 19 в.тАФ Феодосией Щедриным, группы состоят из трех могучих женских фигур, поддерживающих огромный глобус. Тематически связанные со всем замыслом здания, они должны изображать морских нимф, поддерживающих небесные сферы. Установленные на специальных постаментах перед стеной здания и тесно с ним связанные, группы производят впечатление законченных монументальных композиций. Поставив их перед фасадом Адмиралтейства, Захаров явно постарался выделить эти памятники и подчеркнуть их масштабность. С этой целью архитектор акцентирует постаменты групп. Постаменты выделяются на фоне цокольной части здания не только своим материалом и цветом, но и более крупной рустовкой. Прямо над аркой высоким рельефом даны изображения двух женских фигур тАФ летящих Слав, скрещивающих победные знамена. Эти Славы были исполнены И. И. Теребеневым, проявившим свое большое дарование монументалиста-декоратора. Над дорическим антаблементом, метопы которого украшены барельефными изображениями якорей и военных атрибутов, в довольно высоком аттике расположено одно из важнейших по своему содержанию скульптурных произведений Адмиралтейства тАФ барельеф ВлЗаведение флота в РоссииВ» работы того же Теребенева. Темой рельефа является основание Петром I Петербурга и строительство в новом русском городе военно-морского Балтийского флота.

Ансамбль скульптур, связанный с основанием башни Адмиралтейства, завершается фигурами воинов над аттиком по углам куба. Будучи обращены друг к другу, фигуры восседающих воинов привлекают внимание к центру архитектурной композиции, к барельефу в аттике и возвышающемуся над основанием башни высокому параллелепипеду, окруженному белыми колоннами ионического ордера. Расположенные по осям этих колонн статуи завершают скульптурное оформление башни Адмиралтейства, заметно усиливая ее вертикализм. Как бы подготавливая взлет иглы Адмиралтейства, они зрительно облегчают всю верхнюю часть сооружения. Примыкающие к башне крылья здания были двухэтажными. Редко расставленные окна имелись лишь в нижнем, цокольном этаже и в основном, верхнем; окна третьего этажа пробиты позднее. Замковые камни над окнами были украшены барельефными изображениями голов Тритона и Горгоны (первый этаж), Нептуна и Амфитриты (второй этаж). Эти маски были выполнены из гипса по моделям Ф. Ф. Щедрина.

Не останавливаясь на рассмотрении всего обширного архитектурно-скульптурного комплекса Адмиралтейства, следует особо отметить выходящие к Неве так называемые павильоны, которые самым непосредственным образом связывают сооружение с рекой и с морем. Эти павильоны исключительно удачно оформляют набережную и в то же время торцы двух колоссальных по протяженности П-образных зданий, из которых состоит Адмиралтейство. В центре каждого из павильонов находится выступающий куб, завершающийся невысокой ротондой с флагштоком. По аналогии с центральной башней куб прорезан аркой, которая была перекинута через канал, проходящий внутри адмиралтейства (позднее засыпанный).

1.6 Росси

Громадную роль в создании неповторимого облика Петербурга сыграла многолетняя плодотворная деятельность замечательного зодчего Карла Ивановича Росси (1775тАФ1849), в молодости ученика и помощника архитектора Бренны.

Ансамбль зданий Главного штаба и министерств на Дворцовой площади

Одним из первых крупных сооружений Росси был загородный дворцовый ансамбль на Елагином острове. Следом за ним Росси обращается к своему наиболее прославленному ансамблю зданий Главного штаба и министерств на Дворцовой площади в Петербурге (1819тАФ1829). Замысел Росси состоял в противопоставлении изящно-пышному зданию Зимнего дворца величаво грандиозного сооружения, состоящего, собственно, из двух зданий, соединенных аркой и образующих огромное полукружие. Превосходя по протяженности Адмиралтейство, фасад Главного штаба отличается еще большей сдержанностью своего оформления. Так, коринфские колонны выступают лишь наполовину своего объема, почти не нарушая собой спокойной глади стен. Основное внимание зрителя обращается на великолепную двойную арку. Последняя, оформляя улицу, соединяющую площадь с Невским проспектом, становится композиционным узлом всего комплекса, в ней сходятся огромные полукружия фасада Главного штаба.

Общее перспективное сокращение здания хорошо воспринимается зрителем благодаря ясным горизонтальным членениям фасада, тягам. Переход от горизонтальных членений к вертикальным устоям арки подготавливается колоннадами (по восемь колонн) по обеим ее сторонам и утверждается двумя выступающими парами колонн самой арки. По контрасту с остальными частями сооружения она богато оформлена бронзовой скульптурой тАФ фигуры воинов, военная арматура, фигура летящих Слав. Скульптурное убранство завершается венчающей арку и все здание торжественной колесницей Славы, исполненной величия, мощи и размаха, звучащей как подлинный марш победы. Арка Главного штаба с ее скульптурой становится не только композиционным узлом нового здания, но и его художественным центром, раскрывающим образно-пластическими средствами монументально-декоративной скульптуры тему триумфа и торжества русских войск над Наполеоном. Скульптура арки Главного штаба была создана В. И. Демут-Малиновским и С. С. Пименовым, которые на протяжении многих лет сотрудничали с Росси.

Решение задач синтеза и создание единого ансамбля площади оказались настолько совершенными, что трудно сказать, что является доминирующим на площади: Зимний дворец с его богатой и многочисленной декоративной скульптурой или же здание Главного штаба с его аркой.

В 1834 г. было закончено сооружение одного из важнейших архитектурно-художественных компонентов ансамбля Дворцовой площади тАФ Александровской колонны (архитектор А. Монферран, автор колоссальной фигуры ангела тАФ Б. Орловский). Позднее, в начале 1840-х гг., на площади было выстроено здание Штаба гвардейского корпуса. Архитектор А. П. Брюллов (брат известного живописца), может быть, не проявил здесь большого таланта, но все же обладал достаточным тактом, чтобы не нарушить того целостного вида, какой имеет эта строгая и в то же время великолепная площадь.

Всеобщая история искусств. Том 4. Искусство 17-18 веков - 1963

'Всеобщая история искусств. Том 5. Искусство 19 века- 1964

Приложение

Доменико Трезини. Петропавловский собор в Ленинграде. 1712-1733 гг. Вид с северо-запада.

В. В. Растрелли. Большой (Екатерининский) дворец в Царском Селе (г. Пушкине). 1752-1756 гг. Вид со стороны парка.

А. Ф. Кокоринов и Валлен Деламот. Академия художеств в Ленинграде. 1764-1767 гг. Вид со стороны Невы.

А. Ф. Кокоринов, Валлен Деламот. Академия художеств в Ленинграде. План.

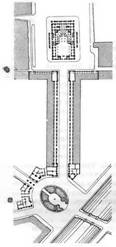

К. И. Росси. Александрийский театр, Театральная улица и Чернышева площадь в Ленинграде. 1828тАФ1834 гг. План ансамбля

Вместе с этим смотрят:

"Quo vadis": проекцiя на сучаснiсть

"Культура": типология определений

French Culture. Traditions and Customs

Old and new wedding customs and traditions in Great Britain and the USA

ВлМадонна АннунциатаВ» Симоне Мартини из Государственного Эрмитажа