ОТНОШЕНИЯ В КОМАНДЕ СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИНХРОННЫМ ПЛАВАНИЕМ

На сегодняшний день выделяются три основные группы психологических проблем спорта. Первая группа - социально-психологические проблемы руководства, управления и организации спорта как социального явления. Проблемы этой группы считаются наиболее актуальными в современном спорте, но к их изучению психология спорта практически еще не приступала. ВлВторая группа проблем - психолого-педагогические проблемы подготовки спортсменов во всем ее объеме. Это психологические проблемы спорта, воспитания, обучения технике и тактике и проблемы педагогического руководства и управления подготовкой спортсменов. В решении этих проблем имеются лишь отдельные частные попытки психологов-исследователей и психологов-методистов. В целом же данная группа проблем остается практически малоисследованной. Между тем от их решения во многом зависит создание подлинно научной спортивной педагогики. Третья группа проблем - собственно психологические проблемы самой научной дисциплиныВ» [8]. Проблематика данного исследования относится к группе психолого-педагогических проблем подготовки спортсменов.

Постановку проблемы определил запрос группы тренеров по синхронному плаванию, а так же недостаток информации в соответствующей литературе, касающейся вопросов организации и формирования команды. Актуальной проблемой стало то, что через несколько лет тренировок группа детей, занимающихся вместе, не представляет собой команды, необходимой для выполнения групповой программы соревнований. Помимо того, что многие девочки просто перестают посещать тренировки, из тех, которые продолжают тренироваться, для тренера не всегда представляется возможным составить группу. Для девочек сольная программа и дуэты оказываются более привлекательными видами программы, чем групповые выступления. По ходу наблюдения за командами синхронного плавания, мы заметили, что сходная ситуация наблюдается и в других командах. Тем не менее, многие из них решают проблему представления группы на соревнованиях значительно более успешно. Ситуация, сложившаяся сейчас в городской команде старшего возраста, требует привлечения спортсменок из Дальнегорска для того, чтобы можно было составить группу для выступлений на соревнованиях российского уровня. Наблюдения за группами младшего возраста показывают, что в них может сложиться та же самая ситуация тАУ когда в команде останутся единицы и такой вид программы как групповое выступление станет недоступен, что влияет и на то место, которое вся команда занимает на соревнованиях.

Мы решили исследовать взаимоотношения между спортсменками внутри команды и их собственный образ своей команды в группе младшего возраста, чтобы можно было разработать какие-то рекомендации по сплочению команды для тренеров, т. к. считаем, что степень сплоченности команды и внутрикомандные отношения оказывают значительное влияние на успешность групповых выступлений и степень эффективности совместной деятельности. ВлУчитывая важную роль внутрикомандных отношений (деловых и эмоциональных) в совместной деятельности и жизни команды вообще, тренер должен быстро и правильно ориентироваться в групповых процессахтАжВ»[18;71]. По мнению Рыжонкина успешность выступления команды на соревнованиях определяется не только уровнем (классом) спортивного мастерства, но во многом и степенью организационного единства команды [15;151].

Цель нашего исследования тАУ определение характера взаимоотношений в группе детей, занимающихся синхронным плаванием, определение степени сплоченности команды и определение социометрического статуса членов команды.

Гипотеза: исследуемая команда имеет невысокую степень сплоченности.

Т. о. перед нами встают следующие задачи: 1.описать возрастные особенности взаимоотношений в исследуемой группе; 2. рассмотреть специфику синхронного плавания и взаимоотношений в команде; 3. дать понятие основных аспектов команды и определение спортивной команды 4. провести исследование отношений, сложившихся в команде и картины собственной команды и своего места в ней каждого из членов команды; 5. проанализировать и обсудить результаты исследования, а также рассмотреть возможность применения результатов в практических целях и дать определенные рекомендации.

Объектом нашего исследования является учебно-тренировочная группа 2-ого года обучения синхронному плаванию, которая состоит из девочек 1991-1993 г.р.

Предмет исследования тАУ отношения девочек друг к другу, сплоченность группы, социометрический статус каждой участницы. Для этого нами были выбраны методики: социометрия, проективные рисуночные методики ВлМоя командаВ» и ВлЯ в командеВ» и тест ВлНеоконченные предложенияВ».

ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ.

Вз1. Возрастные особенности детей 7-9 лет

Предметом нашего исследования являются отношения в команде спортсменок 7-9 летнего возраста, занимающихся синхронным плаванием, поэтому следует оговорить возрастные особенности, присущие этим детям. В контексте данной работы наибольший интерес для нас представляет социальный аспект и особенности взаимоотношений детей со своими сверстниками и взрослыми, являющимися референтной группой.

Возраст с 6-7 до 9-10 лет определяется как младший школьный возраст, в связи с важным внешним обстоятельством в жизни ребенка тАУ поступлением в школу. ВлНовая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный мир отношений и требует от него организованной произвольности, ответственной за дисциплину, за развитие исполнительских действий, связанных с обретением навыков учебной деятельности, а также за умственное развитие. Таким образом новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка и выступает для него как стрессогенная.В» [11;252].

Возраст 7 лет в концепции Л. С. Выготского [7], а за ним и Д. Б. Эльконина [21] считается кризисным. Основными симптомами этого кризиса являются: 1) потеря непосредственности. Между желанием и действием вклинивается переживание того, какое значение это действие будет иметь для самого ребенка; 2) манерничанье; ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает (уже душа закрыта); 3) симптом Влгорькой конфетыВ»: ребенку плохо, но он старается этого не показать. Возникают трудности воспитания: ребенок начинает замыкаться и становиться неуправляемым [12;64].

Возникновение этих симптомов связано с тем, что у ребенка возникает новая внутренняя жизнь, жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно не накладывается на внешнюю. Впервые возникает эмоционально-смысловая ориентировочная основа поступка. Ориентировка в том, что принесет ребенку та или иная деятельность, какой смысл она может иметь: удовлетворение или неудовлетворение от того места, которое ребенок займет в отношениях со взрослыми или другими людьми.

Когда ребенок приходит в школу, происходит перестройка всей системы отношений ребенка с действительностью, как подчеркивал Д. Б. Эльконин. Если у дошкольника имелось две сферы социальных отношений: Влребенок тАУ взрослыйВ» и Влребенок тАУ детиВ», связанные игровой деятельностью, то в школе возникает новая структура этих отношений. Система Влребенок тАУ взрослыйВ» дифференцируется:

Влребенок тАУ учительВ»

Влребенок тАУ учительВ»

Влребенок тАУ взрослыйВ»

Влребенок тАУ взрослыйВ»

Влребенок тАУ родителиВ»

Влребенок тАУ детиВ»

В этой ситуации отношение ребенка к сверстникам начинает зависеть от того, как учитель относится к этим детям.

ВлВ младшем школьном возрасте сверстники вступают в сложные отношения, в которых переплетены отношения возрастной приязни к сверстнику и отношения соперничества. Притязания на успех среди сверстников теперь отрабатываются, прежде всего, в учебной деятельности или по поводу учебной деятельностиВ» [11;302].

По мнению Фельдштейна [19;100], в рассмотрении деятельности по усвоению норм человеческих взаимоотношений проведено гораздо меньше разработок, чем в сфере изучения предметно-практической и познавательной деятельности. ВлВопросы формирования этой деятельности в онтогенезе исследованы слабо. Она не дифференцирована по уровням, формам, функциональному назначению в процессе воспитания детей разных возрастов.

тАжвыделение и исследование деятельности по усвоению норм человеческих взаимоотношений дает возможность раскрыть особенности формирования мотивов, формирования сознания, самосознания, обеспечивая познание важных моментов психического, личностного развития ребенка, его позиции как субъекта деятельностиВ» [там же].

В младшем школьном возрасте на первый план выходят субъект-объектные отношения, т. к. младший школьник прежде всего целенаправлен на овладение формами учебной деятельности. ВлНо, овладев этими формами, он стремится получить признание других людей, и это порождает потребность в первостепенном развертывании субъект-субъектных отношенийВ» [19;101].

Период становления личности от 6 до 9 лет связан с осознанием своего места в системе общественных отношений, появлением начал творческого отношения к действительности. Формирование произвольности психических процессов, внутреннего плана действий, рефлексии собственного поведения обеспечивает к 9 годам развитие потребности ребенка в получении признания других людей, требуя развертывания системы взаимоотношений с ними, новой социально значимой деятельности. [19;141]

Слободчиков В.И. и Цукерман Г.А. общее психическое развитие разделяют на ступени развития субъектности [16;43]. Третья ступень развития носит имя тАУ персонализация. ВлСлово, соединяющее значение личины (маски, роли) и Лика, акцентирует, с одной стороны, кульминационный момент личностного развития тАУ появление способности к саморазвитию (развитию собственной самости), с другой тАУ принципиальную ограниченность данной ступени развития личности, еще не достигшей внутренней свободы тАУ освобождения от любой самости, как своей, так и чужойВ».

Данное утверждение представляется нам важным в связи с результатами, полученными в ходе нашего исследования, т. к. в полученных результатах достаточно ясно прослеживается влияние именно той части этой ступени, которую можно обозначить как ВлмаскуВ», ВлрольВ», влияние чужой самости.

Г. Олпорт так же говорит, что между шестью и 12 годами ребенок Влеще не доверяет себе настолько, чтобы быть морально независимым; скорее он догматично полагает, что его семья, религия и группа ровесников всегда правыВ» [20;284]. Олпорт называет эту стадию рациональное управление самим собой и утверждает, что в этом возрасте ребенок начинает понимать свою способность эффективно справляться с требованиями реальности. На этой же стадии очень сильно выражены конформизм, моральное и социальное послушание.

По мнению Ш. Бюлер до 15 лет ребенок находится на первой фазе жизненного цикла, связанной с формированием и достижением целей. Эта фаза характеризуется отсутствием у человека каких-либо точных целей. На данной стадии ребенку необходимо научиться работать в команде с другими людьми, осознавая при этом цели совместной деятельности и свое место в достижении этих целей. ВлРебенок живет настоящим и имеет о будущем весьма смутное представление. В этот период происходит в основном развитие физических и умственных способностейВ» [7;40].

Ребенок, посещающий спортивную секцию, попадает в условия более жесткие, чем ребенок, посещающий только школу. Он вынужден считаться не только с требованиями, предъявляемыми к нему в школе и дома, но и с требованиями тренера.

Если ребенок приходит заниматься в спортивную секцию, то в вышеназванную систему Влребенок тАУ взрослыйВ» включается еще одна составляющая тАУ Влребенок тАУ тренерВ», и тогда схема будет выглядеть следующим образом:

Влребенок тАУ учительВ»

Влребенок тАУ учительВ»

Влребенок тАУ взрослыйВ»Влребенок тАУ тренерВ»

Влребенок тАУ взрослыйВ»Влребенок тАУ тренерВ»

Влребенок тАУ родителиВ»

В этом случае две системы: Влребенок тАУ учительВ» и Влребенок тАУ тренерВ» начинают определять отношения ребенка к родителям и отношения ребенка к детям. Это также можно представить в виде схемы:

Влребенок тАУ учительВ», Влребенок тАУ тренерВ»

Влребенок тАУ учительВ», Влребенок тАУ тренерВ»

Влребенок тАУ родителиВ»Влребенок тАУ детиВ»

Все те моменты, которые касаются отношений Влребенок тАУ тренерВ», во многом повторяют отношения Влребенок тАУ учительВ», и, в связи с этим, отношения тренера к каждому отдельному ребенку обуславливает отношение к этому ребенку остальных детей.

ВлЕсли отношение взрослого к ребенку по поводу успеха или неуспеха в какой-либо деятельности строится на сравнении его с другими детьми, то у ребенка может одновременно возникнуть установка на достижение успеха и сопутствующее ей отчуждение от других детей. Это сразу же проявляется в поведении: зависть, конкуренция становятся типичными спутниками детских отношенийВ» [11;306, 307]. К сожалению, многие тренеры оценивают успех или неуспех ребенка, сравнивая его с другими детьми, а это приводит к тому, что дети отчуждаются друг от друга, соперничают и конкурируют между собой и при этом совершенно не умеют работать в команде с другими.

Для достижения высоких результатов в синхронном плавании необходим как высокий уровень мастерства отдельных спортсменок, так и высокий уровень подготовки команды и умение работать в команде. Это умение может быть достигнуто только в процессе сотрудничества с другими детьми, которое, по мнению Г. А. Цукерман качественно отличается от сотрудничества со взрослыми в частности еще и тем, что дает ребенку опыт контрольно-оценочных действий и высказываний, традиционно принадлежащий взрослым [12;276]. Специфика же работы в группе как раз и заключается в том, что каждая участница группы должна уметь контролировать и оценивать как свои действия, так и действия своих партнерш.

В освоении спортивной деятельности ребенок стремится получить признание как со стороны взрослых тАУ тренера и родителей, так и со стороны своих сверстников. В ситуации успеха или поражения в достижении спортивных целей ребенок может попасть в тот же самый Влкапкан негативных образованийВ», что и в учебной деятельности.

Как показали результаты наблюдения, притязания на успех среди сверстников отрабатываются не только в учебной деятельности, но и в овладении спортивными навыками. В спортивной группе, как и в классе, потребность в признании проявляется в двух планах: с одной стороны тАУ это желание ребенка быть Влкак всеВ», а с другой тАУ Влбыть лучше всехВ». Стремление Влбыть как всеВ» в условиях как учебной, так и спортивной деятельности возникает по многим причинам.

1. Дети учатся овладевать обязательными для этой деятельности навыками и специальными знаниями. Учитель или тренер контролирует всю группу детей и побуждает всех следовать предлагаемому образцу.

2. Дети узнают о правилах поведения в определенных условиях (класс, школа, бассейн, спорткомплекс), которые предъявляются всем вместе и каждому в отдельности.

3. Во многих ситуациях ребенок не может самостоятельно выбрать линию поведения, и в этом случае он ориентируется на поведение других детей.

ВлВ младшем школьном возрасте вообще, но особенно в первом классе, ребенку свойственны выраженные конформные реакции на незнакомые для него ситуацииВ» [там же].

ВлВ незнакомых ситуациях ребенок чаще всего следует за другими вопреки своим знаниям, вопреки своему здравому смыслу. При этом независимо от выбора поведения он испытывает чувство сильного напряжения, смятения, испуга.

Конформное поведение, следование за сверстниками становится типичным для детей младшего школьного возрастаВ» [11;304]. Это проявляется на тренировках (дети, например, работают более старательно, если видят, что другие старательно выполняют все указания тренера или лезут в воду, даже считая ее холодной, если другие уже находятся в воде, но если большинство отказывается работать или начинает настаивать на том, что вода холодная, остальные присоединяются, даже если сами так не считают или боятся гнева тренера), это проявляется в совместных играх и в повседневных отношениях (известно, что если с каким-то ребенком кто-то Влне играетВ», то с ним Влперестают игратьВ» и все остальные).

Стремление Влбыть лучше, чем всеВ» в младшем школьном возрасте проявляется в готовности быстрее и лучше выполнить задание, правильно решить задачу (исполнить какую-то фигуру, гребок), занять первое место на соревнованиях. Ребенок стремится самоутвердиться среди сверстников.

Притязания ребенка на значимое место порой могут принимать безнравственные формы. ВлНеуспех, неудача других может вызвать чувство превосходстваВ» [11;306].

В этом возрасте у детей ярко выражен соревновательный мотив, обращенный к самолюбию. К сожалению, он не только стимулирует ребенка к совершенствованию своих способностей и умений, но и создает у него состояние тревожности.

тАЬВ то же время огромное значение для развития личности младшего школьника приобретают мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений с другими детьми.тАж Поэтому желание ребенка заслужить одобрение и симпатию других детей является одним из основных мотивов его поведения.

Стремление к положительным взаимоотношениям со сверстниками определяет и характер поведения ребенка тАУ он хочет быть не только лояльным, но и приятным другим детям. При этом если речь идет о детях, к которым ребенок привык и с которыми у него уже установились дружеские взаимоотношения, то здесь он может проявлять самостоятельность в суждениях и поступкахтАЭ [11; 307].

У исследуемых нами детей социально значимой деятельностью становится не только обучение в школе, но и занятия в спортивной секции. Как нам кажется, эти занятия повышают шансы на получение детьми признания от других, т. к. неуспешность в учебной деятельности может компенсироваться успешностью в спорте.

Э. Г. Эриксон, следуя фрейдовской системе периодизации развития, называет возраст от 6-7 до 11-13 лет латентным периодом развития. ВлС наступлением латентного периода нормально развитый ребенок (а мы исходим из предположения, что обследуемые нами дети развивались нормально) забывает или, вернее, сублимирует настоятельную потребность ВлделатьВ» людей путем открытого нападения или спешно стать ВлпапойВ» и ВлмамойВ»: теперь он учится завоевывать признание, занимаясь полезным и нужным деломВ» [22;363]. По мнению Эриксона, ребенок к этому возрасту убедился, что Влв лоне семьи нет осуществимого будущего, и поэтому охотно соглашается приложить себя к освоению трудовых навыков и решению задачтАжВ» [там же] У детей развивается усердие и трудолюбие. Прихоти и желания игры постепенно вытесняются целью довести производственную ситуацию до завершения. ВлЭго ребенка включает в свои границы его рабочие инструменты и навыки: принцип работы приучает его получать удовольствие от завершения работы благодаря устойчивому вниманию и упорному стараниюВ» [там же].

Эриксон считает, что латентная стадия является наиболее решающей в социальном отношении, т. к. Влтрудолюбие влечет за собой выполнение работы рядом и вместе с другимиВ» [22;365].

Чувство неадекватности и неполноценности тАУ вот опасность, которая подстерегает ребенка на этой стадии. ВлЕсли он отчаивается в своих орудиях труда и рабочих навыках или занимаемом им положении среди товарищей по орудийной деятельности, то это может отбить у него охоту к идентификации с ними и определенным сегментом орудийного мира.В» [22;364].

Таким образом, мы можем говорить о том, что степень удовлетворения тем положением, которое ребенок занимает среди товарищей в определенном виде совместной деятельности, а также успешность овладения навыками этой деятельности влияет на его желание идентифицировать себя с этой группой.

В этом возрасте Я-концепция ребенка под воздействием расширяющегося социального окружения продолжает видоизменяться. ВлТакие факторы, как новый уровень самовыражения, приобретаемые в процессе усложнившейся учебной работы, более высокий уровень компетентности в целом, внешкольная групповая деятельность обычно поднимают самооценку ребенка. тАжна этом жизненном этапе Я-концепция основывается на социальных взаимоотношениях и сравнении своих достижений со сверстникамиВ» [2;237-238].

ВлВ новых отношениях со взрослыми и со сверстниками ребенок продолжает развивать рефлексию на себя и других. В учебной деятельности, притязая на признание, ребенок упражняет свою волю к достижению учебных целей. Добиваясь успеха или терпя поражение, он попадает в капкан сопутствующих негативных образований (чувству превосходства над другими или зависти). Развивающаяся способность к идентификации с другими помогает снять напор негативных образований и развить в принятые позитивные формы общенияВ» [11;253].

В спортивной группе нежелание ребенка идентифицировать себя с группой, как показывают наблюдения, скорее всего, будет выражено в том, что ребенок перестанет посещать тренировки. При условии успешности ребенка в овладении спортивным мастерством, нам представляется важным то положение, которое ребенок занимает в группе, а также восприятие ребенком группы как команды, цель деятельности которой едина для всех ее членов, т. к. только в этом случае у ребенка будет желание идентифицировать себя с этой группой, а, следовательно, и продолжать занятия в ней.

Лишь при желании идентифицировать себя с группой, с которой он тренируется, а также при правильном поведении тренера, ребенок может начать воспринимать свою группу как единую команду.

Вз2. Понятие команды и спортивной команды. Особенности формирования команды в синхронном плавании.

Вз2.1 Специфика синхронного плавания.

Синхронное плавание в классификации видов спорта очень сложно отнести к какой-то определенной группе, за исключением того, что оно относится к водным видам спорта.

В психологии спорта выделяется ряд требований, предъявляемых к уровню развития физических и психологических качеств в некоторых видах спорта. Так как синхронное плавание вид спорта относительно молодой и недостаточно изученный с точки зрения вышеназванных качеств, то и в соответствующих разработках он не упоминается. В связи с этим, мы на основании данных В. С. Вайцеховского и М. Эпурана [3;197-199], выделили ряд требований, предъявляемых к уровню развития физических и психологических качеств спортсменок в синхронном плавании.

Вайцеховский выделяет необходимые, дополняющие и второстепенные требования, предъявляемые к уровню развития физических качеств. В синхронном плавании необходимым является ловкость (во всех ее проявлениях), выносливость (способность к работе при длительной задержке дыхания), гибкость, координация движений, Влчувство водыВ»; дополняющим тАУ быстрота, сила; второстепенным тАУ быстрота.

М. Эпуран в различных видах спорта выделяет специфический для этого вида спорта вид психологической деятельности и необходимые качества. Опираясь на его классификацию, мы можем сказать, что для синхронного плавания специфическим является мобилизирующе-функциональный и координационно-эстетический виды психической деятельности, а необходимыми психологическими качествами для спортсменок в данном виде спорта будут: сенсорно-моторные качества, волевые, особенно способность к мобилизации воли, упорство, стойкость, артистичность, эстетические и творческие сенсорно-моторные качества.

Ханин характеризует деятельность человека как совокупность предметно ориентированных действий. Соответственно в спорте выделяются индивидуальные, групповые и командные предметно ориентированные действия.

В индивидуальных видах спорта, где нет взаимодействия между участниками, спортсмен действует самостоятельно и не должен согласовывать свои действия с действиями других. В коллективных и командных видах спорта групповое взаимодействие и распределение функций между спортсменами требует организации их совместных действий, которое обеспечивается общением.

В этом смысле специфика синхронного плавания заключается в том, что оно является как индивидуальным видом спорта, так и командным. Это связано с тем, что в программу соревнований входит оценка технической стороны выполнения фигур и выступлений с сольной произвольной программой, и в этом случае спортсменки одной команды соревнуются между собой, они действуют самостоятельно и не должны согласовывать свои действия с действиями других.

В программу соревнований так же входят выступления дуэтов и групп, которые требуют взаимодействия и распределения функций между спортсменками, организации их совместных действий, а это обеспечивается общением. Кроме того, для достижения синхронности в исполнении отдельных элементов необходимо, чтобы спортсменки, что называется, чувствовали друг друга, работали в общем ритме и эмоционально поддерживали друг друга, а для этого необходимы отношения сотрудничества и сплоченность команды. Таким образом, взаимоотношения в команде могут быть довольно сложными и противоречивыми, т. к. спортсменки тАУ партнерши в этом виде спорта обычно являются и соперницами, что может накладывать свой отпечаток и на психологическую атмосферу в коллективе. По мнению А. Л. Попова внутригрупповое соревнование тАУсоциально психологический феномен, который обнаруживается в группах, созданных для сотрудничества. Соревнование чаще всего носит негласный характер и возникает между членами группы, воспринимающими партнеров как равных по способностям, и может приносить удовлетворение даже в случае проигрыша. ВлСоревнование способствует установлению хороших межличностных отношений. Лица, отчетливо воспринимаемые как более способные, как правило, стараются повысить компетентность остальных, а те, в свою очередь, охотно обучаютсяВ» [14;102].

ВлтАж взаимодействие участников является частью их коллективной совместной деятельности и становится возможным в результате их межличностного общения. Таким образом, спортивную деятельность схематически можно представить как совокупность индивидуальных, групповых и командных предметно ориентированных действий и межличностного общения.

При всей своей самостоятельности в спортивной деятельности, общение, тем не менее, выступает в качестве важного компонента предметно ориентированных действий. Однако его отличает от предметной деятельности направленность на партнера (субъектная направленность).

Межличностные взаимоотношения участников являются либо предпосылкой, либо следствием их общения, но никогда не бывают тождественны процессу общенияВ». [18;7]

Согласно концепции А. В. Петровского определяющими для коллектива являются взаимоотношения, опосредованные целями, задачами и ценностями совместной деятельности [18;19]. В то же время межличностные отношения могут влиять на желание или нежелание одной спортсменки работать в дуэте с другой или выполнять какие-то совместные элементы при работе в группе, несмотря на то, что у них совпадает уровень спортивного мастерства, физические и анатомические данные (имеющие в синхронном плавании далеко не последнее значение). Ввиду этого, спортсменка, показывающая высокие результаты в технической и произвольной сольной программах, может ВлзавалитьВ» все выступление группы или дуэта, если не может сработаться с партнершами по команде в силу негативных межличностных отношений.

Общие цели всех членов команды сочетаются с общественно-значимыми мотивами. ВлДостижение их возможно при сплоченном коллективе, отличительной чертой которого являются положительные взаимоотношенияВ»[9;53].

Вз2.2 Основные аспекты понятия тАЬкомандатАЭ.

Команда - это небольшая группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных целей. Организация команды строится на продуманном позиционировании участников, имеющих общее видение ситуации и стратегических целей и владеющих отработанными процедурами взаимодействия.

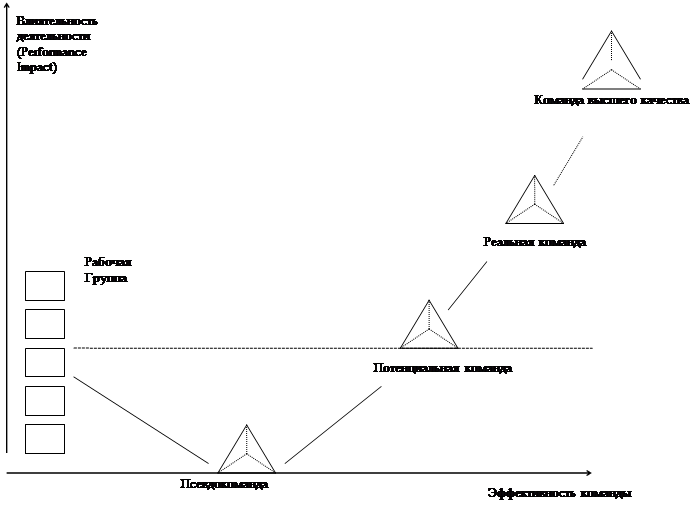

Команда проходит эволюцию от рабочей группы (Working Group), которая создается для выполнения того или иного вида деятельности, до команды высшего качества (High Performance Team).

Рисунок 1. Кривая развития команды. (Katzenbach&Smith, 1993)

Легче всего объяснить суть каждой из ступеней развития команды на основе простых математических операций, предложенных Folsom.

1. Рабочая группа 1+1=2

Рабочая группа достигает результата, равного сумме стараний каждого из участников. Они используют общую информацию, обмениваются идеями и опытом, но каждый несет ответственность за свою работу независимо от результатов деятельности других членов группы.

В группе синхронного плавания это выражается в том, что спортсменки поодиночке могут выполнять какие-то элементы фигур или сами фигуры и даже сольные программы, но в дуэтах или ВлгруппеВ» они не показывают необходимого уровня синхронности, могут не соблюдать геометрию перестроений и не выдерживать общий темп.

2. Потенциальная команда 1+1=2

Это как бы первая ступень в преобразовании рабочей группы в команду. Основными условиями будут выступать: количество участников (6-12), наличие ясной цели и задач, совместный подход к их достижению.

У нас потенциальной командой будет группа, укомплектованная необходимым количеством участниц (8 человек), совместно отрабатывающая произвольную групповую программу для выступления на каких-то определенных соревнованиях с целью завоевать какое-то определенное место или для показательных выступлений.

Что касается псевдокоманды, то обычно она создается по необходимости или представленной возможности, но в ней не создается условий для командного взаимодействия, не делается упор на разработку общих целей. Такие группы, даже если и называют себя командой, самые слабые с точки зрения влиятельности их деятельности.

К сожалению, псевдокоманда тАУ это то, что чаще всего имеют наши тренеры через несколько лет тренировок. Спортсменки ориентируются на личное первенство и предпочитают отрабатывать техническую и сольную программы, в лучшем случае дуэты. Группа создается из спортсменок, продолжающих к этому времени занятия, при этом часто не учитывается не только психологическая совместимость детей и их взаимоотношения, но и уровень их спортивного мастерства и физические данные, т. к. если принимать во внимание все вышеперечисленные моменты, то в группу будет ставить просто некого. Соответственно, это отражается на уровне исполнения групповой программы, при этом отношение к слабым спортсменкам, которые, по мнению остальных, являются виновницами низких оценок за выступление, еще более ухудшается. Таким образом, для превращения псевдокоманды в команду необходимо применять ряд мер, направленных на улучшение взаимоотношений в коллективе и на оптимизацию взаимодействий между его членами.

3. Реальная команда 1+1=3

В ходе своего развития (естественного или специально фасилитированного) члены команды становятся решительными, открытыми, преобладает взаимопомощь и поддержка друг друга, и растет эффективность деятельности. Положительным эффектом также может быть влияние их примера взаимодействия в группе на другие группы.

Для нас реальная команда (помимо всего выше сказанного) тАУ это та команда, которая способна показать хороший, стабильный результат в условиях соревнований, все участницы которой действуют слаженно, синхронно и способны к самостоятельной деятельности при минимальном контроле со стороны тренера, могут отметить недостатки и достоинства друг друга при выполнении совместной деятельности.

4. Команда высшего качества 1+1+1=9

Не все команды достигают этого уровня - когда они превосходят все ожидания и обладают высоким уровнем влиятельности на окружение. Такая команда характеризуется

- высоким уровнем навыков командной работы

- разделением лидерства, ротацией ролей

- высоким уровнем энергетики

- своими собственными правилами и нормами - заинтересованностью в личностном росте и успехе друг друга.

У нас командой высшего качества будет команда, способная эффективно тренироваться в отсутствии тренера, ВлсобратьсяВ» на соревнованиях и показать лучшее, на что она способна.

Boldwell, 1996 выделил такие атрибуты команды высшего качества как:

- общее видение, придающее значение выполняемой деятельности,

- способность действовать в жестких временных рамках,

- высокий уровень коммуникативной компетентности,

- деятельность за границами тАЬзоны комфортатАЭ,

- периодические проверки качества работы,

- общая вовлеченность,

- самостоятельная разработка путей достижения цели и

- совместное празднование успехов на пути к достижению цели.

Существуют и другие модели развития команды. Для простоты изложения они сведены в таблицу.

Таблица 1. Фазы развития команды