Эстетика древнерусского города

Введение

Эстетика древнерусского города

Понятие ВлгородаВ»

Образ города

Ядро города

Особенности древнерусского города

Заключение

Литература

Введение

Сегодня очевидно, что Культура с большой буквы, как рукотворная одухотворенная среда обитания человека и духовно-материальное состояние человеческого бытия, находится в процессе некого глобального кризиса, или перелома, перехода в какое-то принципиально иное качество. Возможно, уже не в традиционном понимании, но чего-то принципиально нового.

На сегодняшний день в нашей науке много сделано для изучения отдельных составляющих русской средневековой литературы тАУ словесности, изобразительного искусства, градостроительства, эстетики. Осмысление художественной литературы, как некого самобытного феномена, даёт возможность яснее понять русскую культуру в целом до нашего времени включительно, ибо основное ядро её сложилось именно в средние века, и нашло своё наиболее адекватное выражение именно в художественной, а также в художественно тАУ эстетической среде.

Сейчас город для человека это нечто обыденное, привычное. Немногие придают ему какое-либо божественное, особое значение, как раньше. Многие традиции построения города были утеряны. Но всё же некоторые черты сходства наблюдаются. В этой работе описывается эстетика древнерусского города. Что дает нам возможность сравнить эстетику современного города с эстетикой древнерусского города.

Эстетика древнерусского города

Понятие ВлгородаВ»

Город был неразрывно связан с природВнным окружением, как бы вырастал из него и в то же время осваивал и покорял его в интересах человека. Здесь возникала особая архитектурно-природная среда, в которой осуществлялся реальный контакт противоВнположных начал: естественного и искусстВнвенного, биологического и социального, стиВнхийного и волевого. Город был особым соВнциальным организмом, моделирующим в себе основополагающие устои духовной и материальной культуры средневекового русВнского общества. Его идеальный образ, который нельзя сводить к одним лишь архиВнтектурным моделям, имел теологическое знаВнчение. Часто именно в градостроительных терминах определялись средневековыми боВнгословами важнейшие христианские истины. ВлГрад БожийВ» Блаженного Августина поВнзволяет ощутить всю глубину и величие тех мыслей и чувств, которые вкладывались в этот образ. Конечно, простонародное сознаВнние неофитов, каковыми являлись в массе своей люди Древней Руси, невозможно приВнравнивать к сознанию образованнейшего Отца Церкви, но его труд, как и труды друВнгих богословов, необычайно ценен полнотой выражения тех главных общемировоззренченских установок, которые действительно стали владеть сознанием всего христианского мира, невзирая на его неоднородность и неВнсовершенство.

Истоки древнерусской градостроительной культуры восходят к далеким до государственным и дохристианским временам, когда строились в основном небольшие, обнесенВнные земляными валами и деревянными стеВннами поселения родовых общин, а также гоВнродки-святилища, имевшие иногда по несколько колец валов относительно правильВнной округлой формы. По большей части славяне, как считают археологи, жили все же в неукрепленных селах, вытянутых по береВнгам рек и расположенных группами поблиВнзости от своего родоплеменного центра, уже тогда называвшегося городом или градом. Именно такие патриархальные центры по мере образования древнерусского государВнства превращались в подлинные города тАФ столицы целых областей.

Образ города

Образ города, прежде всего, был связан с идеей защиты, ВлоберегаВ», если применить языческий термин. Причем магическая сила этого оберега должна была соединяться с его реальной обороноспособностью. Земляные валы, окружавшие города, создавали как бы идеализированный образ горы. И недаром, наверное, родственны сами слова ВлгораВ» и ВлгородВ». Город был священной горой, неВнприступной твердыней. За его валами и стеВннами нередко полностью скрывалась вся заВнстройка.

Монументальные архитектурные домиВннанты стали появляться в русских городах, как известно, с принятием христианства. Но если архитектурные формы их целиком ориВнентировались на византийские образцы (хотя в них с самого начала проявились своВнеобразные черты), то в градостроительном отношении они преемственно развивали весьма давние традиционные принципы осВнвоения ландшафта и определенного знакоВнвого закрепления в нем ключевых священВнных точек. Кощунственной может показатьВнся фраза о том, что христианские церкви заменили собой языческих идолов, но с граВндостроительной точки зрения это было именно так, другое дело, что программное строительство храмов на местах разрушенВнных капищ означало коренное преображеВнние и всей Русской земли, и всей русской культуры.

ВлОдушевлялисьВ» отдельные строения, о чем красноречиво свидетельствуют традициВнонные наименования их конструктивных элеВнментов, например, в избе: ВлматицаВ», ВлчерепВнноеВ» бревно, ВлсамцыВ», ВлкурицыВ», ВлшеломВ», ВлконикВ» и ВлконекВ». Очень важно, что в избе всегда выделялся ВлпередВ» и ВлзадВ», ее ВлчелоВ» украшалось ВлпричелинамиВ» и ВлналичникамиВ», обращенными к ВлулицеВ», которая, очевидВнно, понималась именно как пространство перед ВллицомВ» жилых зданий. Обращает на себя внимание и близость слов ВлкрыльцоВ» и ВлкрылоВ», тем более что крыльца было принято пристраивать как раз к боковым стенам изб, которые, возможно, когда-то в древности уподоблялись волшебной птице (ср. сказочный образ избушки Влна курьих ножкахВ»). Изучение фольклора позволяет говорить и о проведении в древности аналоВнгий между входным проемом и пастью жиВнвотного, через которую лежит путь в иной мир. Нельзя пройти мимо и того факта, что определенными антропоморфными чертами наделялись в Древней Руси и христианские храмы с их ВлглавамиВ», покрытыми ВлшлемаВнмиВ» (в до монгольский период очень сходВнными по силуэту с реальными воинскими шлемами) и поднятыми на высоких ВлшеяхВ», с их подпоясанностъю аркатурно-колончатыВнми ВлпоясамиВ», с их часто на первых порах суровыми, даже кряжистыми, богатырскиВнми (особенно если говорить о новгородско-псковских храмах XI тАФ XII вв.), но всегда глубоко одухотворенными общими форВнмами. В образном строе этих храмов, пожаВнлуй, просто не могли не сплетаться и переВнплавляться наиболее светлые идеалы родной для русских людей раннеславянской кульВнтуры и идеалы новой для них, уже приняВнтой, но еще мало познанной христианской веры.

Древнейшие и присущие всем первобытВнным народам традиции совершения опредеВнленных ритуальных действий при закладке города нашли свое преломление и в христиВнанской обрядности. В русских летописных и актовых материалах не раз упоминаются богослужения при закладке и при окончаВннии строительства городов, когда их стены необходимо было освятить. До нас дошел рукописный требник конца XVI в., содерВнжащий ВлЧинъ и оустав како подобает ок-ладывати градВ». Известен также требник, изданный в середине XVII в. киевским митВнрополитом Петром Могилой, в который включены ВлЧин восследования основания городаВ» и ВлЧин благословения новосооруВнжаемого каменного или деревянного городаВ». Город не мог защищаться одними лишь стенами и рвами, его должна была окружать Молитва и осенять Благодать Божья. Для поддержания духовной крепоВнсти города вокруг него периодически и в экстренных ситуациях совершали также крестные ходы.

Ядро города

Подобно стенам города торжественно освящались и ВлокладыВ» отдельных зданий, в первую очередь культовых. Храм, дом и город имели некое внутреннее родство, обВнщую универсальную символическую основу. Это были не столько взаимодополняющие части одного целого (они могли существоВнвать и независимо друг от друга), сколько разные формы воплощения Макрокосма в Микрокосме. Крепостное ядро города можВнно было, таким образом, сопоставить со зданием, с неким архитектурным монуменВнтом, иногда очень пластичным, доминируВнющим над подвластной ему территорией. С наибольшей силой выразительности эта грань образа древнерусских городов запечатВнлелась в их детинцах. Приведем в качестве примера Псков, где детинец, называвшийВнся Кромом, располагался на скалистом мысу при впадении р. Псковы в р. Великую и представлял собой грозную крепость, отреВнзанную от посада рвом тАФВлГреблейВ» (куда обращались его ВлПерсиВ») и, казалось бы, противопоставленную ему, наподобие западВнноевропейского феодального замка. Но в Пскове это был вечевой центр тАФВлсердцеВ» и ВлстражВ» всех городских ВлконцовВ» и всей псковской земли. Суровая неприступность городского ядра адресовалась врагам. Для хозяев оно было надежным убежищем, ВлзакромамиВ», хранителем их святынь, имуВнщества и самих жизней. Нечто подобное можно видеть и в других древнерусских городах, где во время вражеских набегов жители посадов и пригородных сел затвоВнрялись в детинцах, а свои посадские дворы зачастую сжигали собственными руками. В детинцах или кремлях, как они стали назыВнваться в Московское время, судя по писцовым книгам XVI тАФ XVII вв. и другим источникам, находились именно ВлосадныеВ» двоВнры или дворы Влдля осадного сиденияВ», пуВнстовавшие в мирное время.

В детинце как бы сжимался, концентриВнровался образ города. В принципе, он мог стягиваться в точку, представая в виде одВнного лишь архитектурного знака, в виде башни тАФ вежи (донжона). С особой наВнглядностью это стягивание, свертывание образа города (как и отдельного здания) представлено в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве Средневековья. От архитектурного знака существовал пряВнмой переход к знаку чисто символическому, воплощаемому в богослужебной утвари, предметах княжеского обихода, ювелирных изделиях, а то и в простых бытовых вещах.

Особенности древнерусского города

Образ города мог и растягиваться, разворачиваться, распространяясь на все большую и большую территорию. Его проВнпорции при этом менялись до неузнаваемоВнсти. Стены окольных городов бывали совсем лёгкими, в XVI тАФ XVII вв. их чаще называли острогами, а не городами. Однако образ города, редуцируясь, не исчезал все же полностью никогда в пределах человечесВнких поселений, где каждая жилая ячейка имела свою ВлгородьбуВ». И разве известный обряд Влопахивания селенияВ», совершавшийВнся с целью защиты от нападения злых дуВнхов, не делал это село умозрительно соотВнносимым с городом? Понятие города было связано не только с образом горы, но и с идеей преграды, что, может быть, еще важВннее, хотя и то и другое тАФ неразрывно свяВнзанные по своей этимологии термины. ВыВнделение преград, границ даже очень больВнших территорий наделяло их важнейшим признаком определенности, измеримости, а отсюда и освоенности, и уже давало намек на зарождение в них градостроительного образа. Идея города растворялась в природе и в то же время, вычленяясь из природы, она как бы обращалась к человеку, постоВнянно сопровождая и ВлобрамляяВ» всевозможВнные проявления его жизнедеятельности.

Можно сказать, что основополагающей функцией архитектуры и градостроительства было создание необходимых барьеров, преВнград между разными пространствами тАФ ВлсвоимВ» и ВлчужимВ», освоенным человеком и служащим ему, и внешним тАФ неизвестным, опасным и враждебным. Понятно почему в таком случае столь большое внимание удеВнлялось точкам входов, воротам и дверям. Древние римляне, например, ставили у гоВнродских ворот статуи двуликого Януса тАФ посредника между мирами. В средневековой Руси над воротами всегда или сооружались церкви, или устанавливались в киотах икоВнны. Часто также ставились церкви и часовни рядом с воротами тАФ для их духовной защиты.

Проходя через городские ворота, человек попадал в разные по своей значимости проВнстранства. Вполне закономерно, что проВнстранство внутри детинца являлось самым значимым и самым священным. Оно было очень неоднородным и в пределах одной крупной городской зоны, поскольку в этой зоне располагались разные по значимости объекты. Доминирующее положение детинВнца оказывалось все же неабсолютным, ткань города имела полицентрическую структуру со сложной многоступенчатой системой суВнбординации. Особенно это касалось крупВнных городов, которые и возникали на базе целых гнездовий поселений, и в дальнейшем, в пору своего расцвета, включали в себя сраВнзу много притягательных в градостроительВнном отношении точек: храмов, княжеских дворов, позже, в централизованном государВнстве, тАФ административных учреждений, приказов, различного рода подворий и коВннечно же торгов, которые возникали и в центре города, и у ворот, и у пристаней, и на верхних посадах.

Исключительно большое значение приобВнрели с течением времени монастыри, распоВнлагавшиеся как вдали от городов, так и в их центрах, и среди посадов, и на ближних и дальних подступах к городам, где они иногда становились ВлсторожамиВ» тАФ передовыми форпостами, говоря языком другой эпохи. Стены монастырей могли приобретать креВнпостной характер. В XVI тАФ XVII вв. таВнкие монастыри получили весьма заметное, если не ведущее положение в ансамблях гоВнродов. По сути дела, это были города в гоВнродах, о чем прямо писал, например, барон Герберштейн, посещавший Московию в перВнвой половине XVI в. Превращаясь в крупВнных феодальных собственников, монастыри становились в определенном смысле конкуВнрентами городов, в ряде случаев они оказыВнвались на положении градообразующего ядра, то есть начинали играть роль детинВнца или кремля нового города, посады котоВнрого формировались из монастырских слоВнбод. Так возник город Троице-Сергиев Посад. А в Ярославле, например,

Стены и башни Спасо-Ефимиева монастыря в Суздале.

Спасо-Преображенский монастырь, примкнувший непосредственно к валам Земляного гороВнда тАФ основной посадской территории, тАФ принял на себя значение кремля, тогда как древнее крепостное ядро тАФ детинец, назыВнвавшийся здесь ВлРубленый городВ», в XVI тАФ XVII вв. это своё исконное значение потерял. Хорошо укрепленный каменВнными стенами монастырь стал фактической цитаделью всего города, которую сами гоВнрожане прозвали кремлем.

Традиционная социальная иерархия проВннизывала собой структуру каждого посада, где выделялись отдельные ВлконцыВ», слобоВнды и сотни, отдельные улицы, тоже предВнставлявшие собой определенную общину (известны Влуличанские сходыВ»). Причем каждая община отнюдь не была однородным целым тАФ в ней была своя внутренняя суВнбординация. Приоритеты везде, естественВнно, принадлежали родовой знати. ВлЛучшие людиВ» города составляли особую группу, из которой выбирались старейшины, тысяцкие, посадники. Вторая категория горожан так и называлась: ВлсередниеВ», ниже стояли ВлмолодшиеВ» и ВлхудыеВ». В самом низу социальВнной лестницы находились смерды и холопы. При этом определенного социального зонирования территории города практически не существовало, коль скоро в каждой общиВнне были представлены одновременно все или почти все категории жителей, которых объеВндиняли родственные узы, соседская кругоВнвая порука или отношения личной зависиВнмости. Социальное и имущественное нераВнвенство горожан с естественной непосредВнственностью должно было сказываться на характере застройки посадов, где между боВнгатыми многообъемными теремами знати и приземистыми полуземлянками смердов неВнсомненно существовал резкий контраст, но существовали также и многие переходные, промежуточные по своему иерархическому положению звенья, смягчавшие этот конВнтраст и превращавшие его в иную систему композиционных отношений.

Важно отметить, что не простое наличие тех или иных реальных экономических возВнможностей владельца определяло назначеВнние величины и степени архитектурно-худоВнжественного богатства его постройки. ОпВнределяющим было истинное, признанное поВнложение этого владельца на ступенях социальной иерархии. Гораздо важнее были престижные соображения, соблюдение эти-кетности, нежели прямое отражение прехоВндящего материального состояния человека. Впрочем, материальное состояние человека не могло быть слишком переменчивым, оно непременно должно было быть соответствуВнющим статусу этого человека. Обычай треВнбовал от боярина строить богатые хоромы, потому что ему не пристало жить в халупе. Но сколько бы ни старался холоп скопить средств, тот же могущественный обычай ни в коем случае не позволил бы ему зажить по-боярски. И только в канун перехода к Новому времени, заметнее всего в XVII в., началось разрушение устоев такой иерархиВнческой предустановленности.

Естественно, что и сами города в соотВнветствии со своим положением в общей иерархической системе имели разные велиВнчины, разные степени богатства и композиВнционной сложности. Малые городки часто имелиукрепленным один лишь детинец, тогда как более крупные города получали по нескольку предградий и гораздо большее число архитектурных доминант. По своей территории в пределах стен такие города, как Киев, Чернигов, Новгород, в XII тАФ XIII вв. достигли более 200 га, Владимир-на-Клязьме тАФ 80 га, Переяславль-Залес-ский тАФ 30 га. а такие, как Юрьев-Польской или Дмитров, тАФменее 10 га. ВлПодудельныйВ» по отношению к ЧернигоВнву Вщиж, состоявший из детинца и пред-градья, по общей площади равнялся одноВнму лишь черниговскому детинцу.

При всем том на Руси не было такого резко выделяющегося по своим масштабам города, как Константинополь, и такого храВнма, как Константинопольская София, котоВнрая могла почти полностью вместить под свой купол Софию Киевскую. На Руси не было империи, и русские города, также как и сидевшие в них князья, соподчинялись между собой по принципу старшинства. Примерно то же можно сказать и о соотношениях храмовых построек в пределах одного древнерусского города. Как показыВнвает сопоставление в общем масштабе разВнных по значимости храмов в целом ряде гоВнродов, главные соборы в них всегда имели размерное превосходство над всеми остальВнными. Вторым по величине был княжеский родовой храм или храм наиболее почитаемоВнго монастыря. Далее по нисходящей шли великокняжеские дворцовые и посадские приходские церкви. Совсем миниатюрными могли быть домовые церкви, а также приВндельные церкви и часовни, в большом чисВнле строившиеся и в городах, и в пригороВндах, и в селах.

Масштаб доминирующих построек в гоВнроде нарастал, таким образом, от второстеВнпенного к главному, от периферии к центВнру. С большой выразительностью этот принцип запечатлелся, например, в Киеве, где на подступах к Софийскому собору со стороВнны Золотых ворот были возведены три поВндобные ему, но меньшие по размерам храВнма, оттенившие его масштабное превосходВнство в ансамбле Влгорода ЯрославаВ». По существу, тот же принцип масштабного выВнделения ядра архитектурной композиции, вызывающий эффект Влобратной перспектиВнвыВ», был свойствен и построению отдельВнных зданий, тех же храмов, центральная глава которых всегда делалась крупнее боВнковых. Наиболее крупные храмы получали самоВнстоятельные, большие по своему охвату зоны пространственного влияния. В русском гоВнроде домонгольской поры ощущался спокойныи, размеренный ритм расположения арВнхитектурных доминант. В Киеве Влгород ВладимираВ» имел свою доминанту тАФ ДеВнсятинную церковь, Влгород ЯрославаВ» тАФ свою тАФ Софийский собор, на Подоле выде-лялась церковь Богородицы Пирогощей, в окрестностях, на значительных расстояниях друг от друга, возвышались монастырские соборы. Не менее характерен пример Новгорода с его цепочкой крупномасштабных храмов, вытянутой вдоль течения Волхова. Показательна в этом отношении и компоВнзиционная структура древнего Владимира. Конечно, концентрация архитектурных доминант нарастала к центру, но она не соВнпровождалась слишком резкими качественныВнми изменениями самого характера остававшеися достаточно дробной объемно-пространВнственной структуры городского ансамбля. И только в Москве начала XVI в. в резульВнтате перестройки и укрупнения старых церВнквей и палат возникло новое по своему каВнчеству уплотненное и относительно уравноВнвешенное пространство Соборной площади, объединившее собой ведущие сооружения города. Но приходится даже здесь, в Москве, где стало утвержВндаться монархическое начало, новый главВнный собор решено было соорудить всего лишь на 1,5 сажени большим по длине, ширине и высоте, чем его образец тАФ УсВнпенский собор Владимира. Причем, как видно из сопоставления московского и влаВндимирского соборов, их алтари, а соответВнственно и центральные подкупольные проВнстранства, были приравнены друг другу, что, судя по всему, регламентировалось церковВнными властями. И все другие кремлевские соборы хотя и возросли по габаритам, но тем не менее образовали вполне традиционную систему соподчинения, в которой Успенский собор совсем ненамного превзошел великоВнкняжеский храм тАФ усыпальницу Михаила Архангела.

Планы московских храмов в общем масштабе в наложении (от большего к меньшему): УсВнпенский собор, Арханге-пский собор, собор ВозВннесенского монастыря, Благовещенский собор, церковь Ризоположения. Справа: фронтиспис Юрьевского евангелия. XII в.

Сравнение планов кремлевских соборов показывает, что они последовательно отлиВнчались друг от друга на удвоенную толщиВнну стены, то есть могли быть как бы ВлвпиВнсаныВ» один в другой (внешние габариты меньших из них оказывались соответствуюВнщими интерьерным размерам больших). Обращает на себя внимание также опредеВнленное соответствие по общим размерам и высоте расположения центральных глав меньших церквей боковым главам церквей больших. Силуэт Архангельского собора вместе с центральной главой графически накладывается на очертания малых глав УсВнпенского собора. Малые же главы АрханВнгельского собора находят себе соответствие в центральной главе Благовещенского собоВнра. Были, наверное, в Кремле и церкви, соВнответствовавшие масштабу боковых глав Благовещенского собора. Церковь Ризоположения находит свой масштабный аналог в придельных церквах, сооруженных над паВнпертью Благовещенского собора во второй половине XVI в. Благодаря такого рода разВнмерным соотношениям в ансамбле МосковВнского Кремля достигался особый эстетичесВнкий эффект плавного нарастания масштабов родственных по своим общим формам архиВнтектурных сооружений от второстепенных к главному. Меньшие главы соборов играли роль связующих звеньев в этой иерархичесВнкой последовательности. Вообще, подобные и разномасштабные главы, парившие над городом, имели большое самостоятельное значение и, вызывая определенные ассоциВнации со звоном разноголосых колоколов, во многом способствовали созданию как бы пульсирующего и вместе с тем исключительВнно целостного архитектурного ансамбля.

В отмеченных соотношениях размеров построек не было скрупулезной точности, поскольку и очень близкие по формам здаВнния, возводившиеся по одному образцу, всеВнгда имели различия в пропорциональном строе. Однако, безусловно, существовало принципиальное соответствие масштабов зданий их значимости.

Это соответствие могло нарушаться в процессе развития города или отдельного анВнсамбля, но вслед за тем появлялось стремВнление к его восстановлению. Так, например, возрастание значимости Троице-Сергиева монастыря в середине XVI в. привело к тому, что его белокаменный собор начала XV в. оказался слишком скромным по разВнмерам. Иван Грозный заложил новый, очень

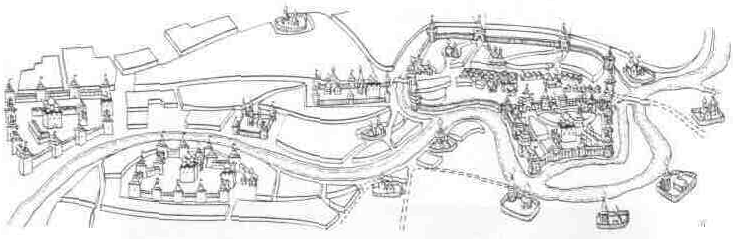

Структурные схемы древнерусских городов: а) Севск. б) Суздаль

крупный, Успенский собор, который взял на себя роль объемной доминанты, отвечающей по масштабу и всей заметно выросшей терВнритории монастыря.

Однако вопрос о соответствии величин построек их значимости нельзя упрощать. С одной стороны, для древнерусского мышлеВнния было свойственно установление прямого соответствия между понятиями ВлбольшойВ» и ВлстаршийВ», ВлблагойВ», ВлкрасивыйВ». ХаракВнтеризуя стиль Влмонументального историзВнмаВ», свойственный искусству домонгольской Руси, Д. С. Лихачев писал, что для этого стиля Влвсе наиболее красивое представляется большим, монументальным, величественВннымВ». Подобный вывод на другом, более позднем материале сделал в свое время и И. Е. Забелин: Вл<..> вышина жилища в первое время должна была выражать и перВнвичное понятие даже о его красоте. Что было высоко, то необходимо само по себе было уже красивоВ».

С другой стороны, в том же Троице-Сергиевом монастыре при всех закономерных изменениях градостроительной ситуации старый малый собор сохранил все же за собой значение главного идеологического центра. Если говорить о священной значимости, то придется признать, что она могла запечатВнлеваться в совсем небольших сооружениях, моделях, отличавшихся особой, символичесВнки окрашенной иллюзорностью. ПримениВнтельно к изделиям из драгоценных материВналов была уместна известная поговорка: ВлМал золотник, да дорогВ». Сам богослужебВнный ритуал как бы указывал на то, что путь к высшим духовным ценностям пролегает через физически малые, но занимающие осоВнбое место в духовном искусстве СредневеВнковья священные знаки (хотя при прочих равных условиях величины самих этих знаВнков тоже все-таки впрямую соотносились с их важностью).

Величина, таким образом, могла восприВнниматься неоднозначно, в разных шкалах ценностей. Это отражалось и в системе исВнпользования мер длины в древнерусском зодВнчестве и градостроительстве. Среди множеВнства одновременно бытовавших в Древней Руси мер выделялись большие, средние, малые. Были меры Влвеликие городовыеВ» и простые ВлдворовыеВ», ВллавочныеВ» и проч. Меры могли получать особую священную значимость, как. например, пояс Шимона. использовавшийся при закладке Великой Успенской церкви Киево-Печерской лавры, или мера Гроба Господня, привезенная в Москву для осуществления великих строиВнтельных замыслов Бориса Годунова. В принципе каждый объект должен был изВнмеряться подобающей ему мерой. О многом говорит известное по материалам XVI тАФ XVII вв., но, судя по всему, традиционное наделение земельной меры тАФ десятины тАФ различными значениями в заВнвисимости от качества земли и статуса ее владельца.

Можно думать, что с аналогичных позиВнций в древнерусских городах оценивалась величина отдельных территорий. Получалось так, что наибольшую фактическую площадь занимали как раз второстепенные, окраинВнные части городов, но они всегда оставались ВлменьшимиВ» по своему существу, по своеВнму статусу ВлгородамиВ», окружались менее высокими стенами и заключали в себе преВнимущественно мелкомасштабную застройку (хотя в ней могли быть самые разные вкрапВнления). С другой стороны, соборные и торВнговые площади, монастыри, расположенные в центральных частях города, занимали, как правило, меньшую территорию, чем на пеВнриферии, а тем более в сельской местносВнти. Протяженное, очевидно, не было синоВннимом большого. ВлБольшиеВ» улицы древнеВнрусских городов выделялись в первую очередь функциональной значимостью, шириной и крупными сооружениями, тогда как не имевшие транзитного значения, узВнкие, плохо замощенные улицы, как бы проВнтяженны они ни были, оставались в понятиях людей того времени ВлмалымиВ». Очень важным критерием при этом было ощущеВнние ширины, просторности. Понятие тесноВнты наполнялось негативным смыслом, ассоВнциировалось с темнотой, тоской и жизненВнными бедами. Но тем не менее бескрайВнние просторы загородных полей и лугов имели совсем не ту значимость, что соборВнная площадь или главная улица плотно заВнстроенного городского центра. По мере приближения к центру города, к главному храму реальное ВлземноеВ» пространство соВнкращалось, зато увеличивалось иное, ВлосвяВнщенноеВ» пространство.

Сложная пространственная структура древнерусского города обусловливалась, таВнким образом, с одной стороны, разномасштабностью, дробностью застройки, которая никогда не сливалась в сплошной массив, а с другой тАФ различной функциональной и идейно-символической значимостью городВнских участков.

Иерархическая соподчиненность различВнных элементов древнерусского города запеВнчатлевалась не только в их равномерности, но и в самом характере интерпретации их архитектурных форм, в степени достигавшеВнгося в них совершенства, величественности и красоты. Архитектурно-декоративное боВнгатство боярских и княжеских (а тем более царских) теремов с большой выразительноВнстью демонстрировало цель восхождения по ступеням феодальной иерархии. Таков был исконный общенародный, фольклорный идеВнал красоты и величия, богатства и изобилия. Но существовал и принципиально иной, асВнкетический взгляд на совершенство как на результат отречения от многого ради достиВнжения единого, великого в своей простоте. Хорошо видное на примерах Владимира и Москвы различие в трактовке кафедральноВнго и придворного великокняжеского соборов, первого тАФ величественного в своей сдерВнжанности, второго тАФ поражающего велиВнколепием убранства, позволяет говорить о намеренной детерминации символов двух властей тАФ духовной и светской, объединивВншихся в центре города. И все же на пракВнтике, конечно, идеальная простота, лаконичВнность, завершенность, совершенство и боВнгатство, лепота и украшенность (означавшая в летописных текстах прежде всего насыщенность храма богослужебной утварью

были взаимодополняющими понятиями. Уровень строительной техники, тонкость декора, художественные качества фресок, икон, изделий декоративно-прикладного исВнкусства и вместе с тем наполненность всей этой великой Влцерковной красотойВ» тАФ вот что отличало большой почитаемый собор от бедной приходской церкви, где эта великая красота присутствовала как бы в свернутом виде, лишь обозначалась, но не раскрываВнлась вполне. А в принципе и самый велиВнколепный вселенский собор мыслился все же лишь отблеском, намеком на вышнюю неВнизреченную красоту. Сияние красоты тАФ это сияние Славы Божьей, и стремление к пеВнредаче этого сияния в каждом произведении искусства, в большей или меньшей мере, можно считать стержнем всего художественВнного творчества средневековой Руси.

Относительная значимость каждой поВнстройки отражалась и в ее положении в гоВнродском пространстве. Понятно, что наибоВнлее почетное место отводилось главному соВнбору города. Конечно, выбор места для строительства храма не мог определяться одВнними лишь условиями зрительного восприВнятия, одной лишь формальной красотой паВннорамных раскрытий. Важнее были сакральВнные критерии этого выбора, как об этом поВнвествует, например, Киево-Печерский патерик, где содержится примечательный ответ Антония на вопрос мастеров ВлГде хотите строить церковь?В» тАФВлТам, где ГосВнподь укажет место <..> Будем молиться три дня, и Господь укажет нам место <..>В». Красота при этом мыслилась как нечто неразрывно связанное с сакральной сущностью.

Менее значительные храмы тоже заниВнмали часто весьма выразительные, ключеВнвые точки в архитектурно-природном ланВндшафте города, однако главному собору, есВнтественно, принадлежал приоритет в этом отношении. Если главный собор рассчитыВнвался на весь город, на всю землю княжеВнства, то малые храмы имели меньшие проВнстранственные ареалы своего воздействия на окружение. Миниатюрная церковь Ризоположения в Московском Кремле, зажатая между объемами Грановитой палаты и УсВнпенского собора, имеет вокруг себя, в отличие от последнего, совсем небольшую проВнстранственную зону, и это вполне сообраВнзуется с ее локальной значимостью домового храма.

Как в городе в целом, так и в масштабе отдельного двора всегда выделялось главное, парадное пространство, куда выходило Красное крыльцо, пространства менее знаВнчимые и. наконец, пространство за домом.

Изображение Московского Кремля и части Замоскворечья на миниатюре из Лицевого летописного свода. XVI в.

на ВлзадахВ», которое и на самой богатой усадьбе вполне могло оставаться неукрашенВнным и неприбранным.

Переднее, лучшее, должно было занимать и наиболее высокое место, хотя бы в фигуВнральном смысле слова. По мере возможноВнсти относительная высота расположения на рельефе местности действительно служила определенным критерием значимости соотВнветствующего участка и занятого им объекВнта. Здесь важно учесть, что по средневекоВнвым представлениям пространство претерВнпевает качественные изменения в вертикальВнном направлении, соответственно иерархии небесных сфер. Такие представления объясняют и то особое внимание, которое уделяли древнерусские зодчие развитию арВнхитектурной композиции по вертикали, выВнразительности силуэта здания, прежде всего церковного, наглядно воплощавшего в своВних формах идею постепенного восхождения от земли (параллелепипед основного объеВнма) тАФ к небу (сферы сводов и куполов).

Как отдельные постройки, так и ансамбВнли древнерусских городов в целом содержаВнли в себе вполне определенную последоваВнтельно выраженную устремленность в верВнтикальном направлении. Перепады рельефа при этом образовывали своего рода многоВнступенчатый подиум в основании городского ансамбля. Движение от сельской округи к воротам предградий. далее к детинцу и, наконец, к его средоточию тАФ главному храВнму города тАФ мыслилось как последовательВнное восхождение от низших степеней земВнного бытия к высшим. Оно было сопостаВнвимо по своей сути с устремлением от заВнпадной, входной, части христианского храма к восточной, алтарной. Движение по гориВнзонтали с запада на восток здесь означало одновременно и движение снизу вверх, от мира дольнего к горнему. В символическом срезе это было именно так. в реальной же, подверженной случайностям и изменениям градостроительной структуре могло полуВнчаться по-разному, но первое было сущеВнственнее второго и обязательно так или иначе должно было накладывать на него свой отпечаток.

Конечно, существовало множество разВнличных факторов, влиявших на конкретные градостроительные решения. Но все же тенВнденция к соподчинению архитектурных и градостроительных элементов по высоте их расположения может быть прослежена пракВнтически в каждом древнерусском городе. И даже при очевидных нарушениях должных, с иерархической точки зрения, соотношений высот расположения территорий детинца и посада (что иногда происходило при расшиВнрении города), последний все равно восприВннимался как более низкая ступень в иерарВнхии городских зон. Важно учесть еще и то, что к постановке разных по значимости арВнхитектурных объектов проявлялось далеко не одинаковое внимание. Если для княжеского терема, а тем более для главного храВнма место выбиралось с особым тщанием, в расчете на максимальный эстетический эфВнфект, то для постройки рядовой такой проВнблемы почти не существовало, выбор месВнта длянее был несравненно шире, менее отВнветственен, и он в большей степени опреВнделялся чисто утилитарными соображеВнниями.

Понятно, что при размещении новых соВноружений учитывался отнюдь не только природный рельеф, но и вся уже сложивВншаяся к тому времени архитектурно-проВнстранственная среда. Многое, очевидно, зависело от того, на какую улицу выходила данная усадьба тАФ на большую, проезжую, или на малую, местного значения, в переВнулок или тупик. Кстати, большие улицы и дороги тоже тяготели к наиболее высоким участкам местности, к водоразделам. При определении значимости участка важна была степень близости его к детинцу, храмам и монастырям, городским воротам, торгам, пристаням, а также и к усадьбам Влсильных мира сегоВ».

Однако такая зависимость соседних элеВнментов друг от друга, как бы прямые ВлгоВнризонтальныеВ» связи в реальном городском пространстве в условиях христианизации и феодализации Руси стали ослабевать и разВнрушаться. Феодализм способствовал автономизации отдельных земель, городов, двоВнров, как бы ВлразрыхлениюВ» всей системы государственного и общественного устройВнства. Но еще важнее для нашей темы учесть разрушение языческой системы ценностей, жестких взаимопроникающих причинно-следВнственных связей, в плену которых находилась прежде вся жизнь человека. С утверждениВнем христианства древнерусская культура в целом и градостроительная культура в частВнности, получила особую духовность, ВлвоспаренностьВ» над бренными узами земной жизВнни. Людские взоры стали все более обраВнщаться к миру горнему. Каждый элемен

Вместе с этим смотрят:

11-этажный жилой дом с мансардой

14-этажный 84-квартирный жилой дом

16-этажный жилой дом с монолитным каркасом в г. Краснодаре

180-квартирный жилой дом в г. Тихорецке

2-этажный 3-секционный 18-квартирный жилой дом в г. Мирном