Межличностные коммуникативные связи и эффективность управления персоналом

| Глава 1. Коммуникация в современной организации | |

1.1. Цели коммуникации и человеческие потребности | |

1.2. Роль коммуникации в управлении персоналом | |

1.3. Информационное обеспечение процесса управления | |

| |

Глава 2. Особенности межличностных коммуникаций | |

1.3. Вербальная коммуникация | |

| 1.3.1. Интеллектуальная база | |

| 1.3.2. Структура речевой коммуникации | |

| 1.3.3. | |

1.4. Невербальная коммуникация | |

| 1.4.1. Язык тела и паралингвистические средства | |

| 1.4.2. Одежда и внешний вид | |

| |

Глава 3. Успешность коммуникации на уровне отдельного сотрудника | |

1.5. Стратегия и тактика в коммуникативном процессе | |

1.6. Коммуникационные барьеры на организационном уровне | |

| 1.6.1. Семантические барьеры | |

| 1.6.2. Невербальные барьеры | |

3.3. Повышение эффективности межличностной коммуникации | |

Заключение | |

Список использованной литературы | |

| |

| |

ВведениеСистема управления бизнесом на протяжении ХХ века неоднократно менялась. Россия оказалась вне этого процесса. Переход к рыночным отношениям объективно требует освоения тех приемов и методов управления, которые давно стали нормой на Западе.

Пройденные 10 лет показали, что одной либерализации внешней среды бизнеса недостаточно для отечественных предприятий, привыкших к опеке, нужно еще что-то, что заставило бы их не выживать, приспосабливаясь, а активно меняться и сознательно формировать свое будущее.

На данный момент важной составляющей частью любой организации являются процессы, происходящие при взаимодействии людей, то есть их общении. Общение влияет на результаты деятельности организаций, поэтому оно требует к себе особого подхода и всестороннего изучения.

Объектом дипломной работы является - персоналорганизации, которая ведёт активную финансово-хозяйственную деятельность и занимающую относительно прочную рыночную позицию. Данный контекст задаёт определенные рамки данной работы и предполагает наличие определённых элементов и их свойств у рассматриваемого объекта.

Определяя системный взгляд на предмет данного исследования тАУ межличностные коммуникации, и последующее изложение материала следует отметить имеющуюся точку зрения на существование слабой причинно-следственной связи объектов окружающего нас мира[1]

, полностью разделяемую автором данной работы. Благодаря наличию слабой связанности мира мы можем выделить в нем отдельные системы, а в них подсистемы. В противном случае весь мир представлял бы собой одну настолько сложную систему, что разобраться в ней не представлялось бы возможным. Для описания системы управления организацией чаще всего используются следующие подсистемы: производство, кадры, управление, отношение с внешней средой[2]

Биологическим системам управления приходится адаптироваться к окружающей среде, принимая форму зеркального отражения её структуры, поэтому в нашем мозгу всегда можно выделить подсистемы, которые никоим образом не должны влиять друг на друга в обученном состоянии1. Человеческий мозг позволяет активно использовать эту возможность применительно ко всем окружающим объектам. Вообще "тАж всё бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно лишь к одному явлению тАУ мышечному движению"[3]

Проводя аналогию с высказыванием Сеченова И.М и рассматривая организацию, как живой организм можно сказать, что тАУ мозг организации это её персонал, активность которого проявляется через преобразование поступающей информации. Таким образом "Разнообразное проявление активности сотрудников сводится окончательно к движению мышц организации тАУ информации". Данная аналогия условна, поскольку информация во многих источниках упоминается как кровеносная система. По мнению автора работы кровеносная система это потоки данных а не информации. Глубокое рассмотрение аналогий между живым организмом и организацией, выявление сходств для понимания сущности определённых процессов происходящих в последней, выходит далеко за рамки данной работы.

Организация представляет собой нечто конкретное и материальное, она не может существовать и выступать в качестве потенциала активных действий, а является фактически совокупностью их устоявшихся моделей, которые объединяют определенные коллективы людей вокруг определенных сфер деятельности в определенное время и в определённом месте. Повседневная жизнь организации строится на различных моделях, например модель коммуникационных событий или привычек. Информация о качестве её жизни часто зависит от того, как эти коммуникационные события воспринимаются самими членами организации, т.е. то, что они думают на самом деле. Коммуникация может и должна являться элементом системы управления персоналом.

Аспект межличностных коммуникаций, в работе, рассматривается как подсистема общей системы "организационных коммуникаций" т.к. в центре внимания "человеческие ресурсы организации" как "объект" управления.

Поскольку основной формой общения в которых участвует работник остаётся личное общение, несмотря на появление электронных средств, то Цель настоящей работы тАУ изучение составляющих эффективного взаимодействия во время личных контактов с работниками организации, и возникающих при этом определённых проблем. В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи теоретического характера:

- определение коммуникации в современной организации. Т.е. задание определённых рамок излагаемого материала.

- особенности межличностных коммуникаций которыезаключаются в понимании работником существа своей работы и своих обязанностей, способности принимать решения и достигать производительности что в сою очередь в целом зависит от качества и объема получаемой им информации. Коммуникация, прежде всего - передача информации. Для эффективного общения во время личных контактов требуется умение настроится на "позитивную волну" и способность воспринимать сообщения в целом, а не только содержащиеся в них слова.

- Повышение эффективности коммуникации на уровне отдельного сотрудника. Эффективность внутриорганизационной коммуникации или то, насколько затрачиваемые на этот процесс организационные ресурсы способствуют реализации организационных целей зависит, в частности, от минимизации риска неисполнения межличностных коммуникативных целей. Что возможно путём снижения проблем обусловленных коммуникационными барьерами т.е. формирование коммуникативных навыков у работников. Здесь, это понятие, следует понимать как совокупность представлений об успешных и неуспешных коммуникативных тактиках, ведущих или не ведущих к реализации соответствующих коммуникативных стратегий как средства достижения цели.

Теоретической основой работы является отечественная и зарубежная литература а также периодические издания по проблемам управления персоналом, экономической теории и управленческой психологии.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.

Глава 1. Коммуникация в современной организации

1.1 Цели коммуникации и человеческие потребности

Зачем люди вступаем в коммуникацию? Вне зависимости от средств и каналов коммуникации, мы передаем сообщения для того, чтобы предупредить других людей (дорожные знаки или крик), информировать других людей (телетекст или пресс-релиз), объяснить что-либо (учебник или план эксперимента), развлечь (анекдот или художественный фильм), описать что-либо (документальный фильм или устный рассказ), убедить кого-либо.

Это тАУ цели коммуникации. Чаще всего их бывает несколько (фильм может и развлекать, и информировать, и описывать, и предупреждать, и объяснять). Исходной причиной, по которой люди нуждаются в коммуникации, служат потребности человека или группы людей. Цели коммуникации обслуживают те или иные потребности: выживание, сотрудничество с другими людьми, личные потребности, поддержание отношений с другими людьми, убеждение других действовать или думать каким-либо образом, осуществление власти над другими людьми (сюда относится и пропаганда), объединение обществ и организаций в одно целое, получение и сообщение информации, осознание мира и нашего опыта в нем (во что мы верим, что думаем о себе, об отношениях с другими людьми, о том, что является истинным), проявление творческой натуры и воображения. Р.Димблби и Г.Бертон распределяют наши потребности по четырем группам: личные, социальные, экономические и творческие (artistic expression)[4]

.

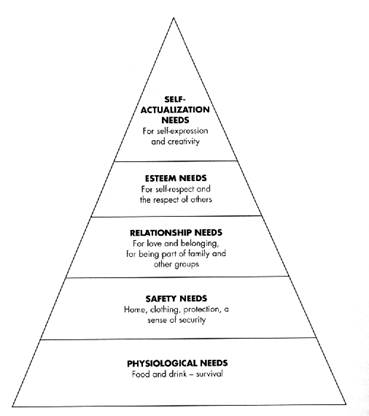

Часто для описания человеческих потребностей приводят схему-пирамиду, предложенную американским психологом Абрахамом Маслоу. Согласно его концепции мотивации, наши потребности представляют собой иерархию, то есть существуют базовые биологические и высшие потребности, потребности самореализации личности. В пирамиде Маслоу пять уровней (см. рис. 1):

В· физиологические потребности (пища, питье, секс);

В· нужды безопасности (крыша над головой, одежда, чувство безопасности);

В· потребности взаимоотношений (любовь, дружба, семья, принадлежность к группе людей);

В· необходимость уважения (самоуважение, признание, власть);

В· необходимость самореализации (быть самим собой, самовыражение).

Разумеется, с развитием высших уровней низшие не исчезают, а в чем-то даже преобразуются (кулинария, культура питания, "здоровый секс", архитектура и дизайн жилища).

Рис 1. Оригинал "Пирамиды Маслоу"

1.2 Роль коммуникации в управлении персоналом

Коммуникация, или процесс передачи информации от человека, группы или организации другому человеку, группе или организации, леВнжит в основе функционирования любого предприятия и пронизывает все системы управления человеческими ресурсами. Современный руковоВндитель тратит 48 минут каждого часа своего рабочего времени на общеВнние с подчиненными, коллегами, начальством. Таким образом, 80 проВнцентов его времени уходит на коммуникацию, и от того, настолько она эффективна, во многом зависит эффективность работы всей организации.[5]

В силу своей исключительной роли в обеспечении эффективного функционирования всех организационных процессов коммуникация сама по себе является важнейшим процессом и требует специального изучения и особых методов управления. Коммуникационный процесс (см. рис.2) предполагает наличие отправителя информации, получателя информации и процесса обмена информацией.

Рис. 2 Коммуникационной процесс

Отправитель, желающий передать собственные идеи или любую друВнгую информацию, должен предварительно предать им форму, пригодВнную для передачи и восприятия получателем: превратить их в слова, математические символы, рисунки. Этот процесс называется кодироваВннием, или зашифровкой послания. После того, как информация закодиВнрована, она может быть отправлена по одному или нескольким передаточным каналам: по почте, телефону, телеграфу и т.д. Выбор канала передачи во многом зависит от метода кодирования. Устная информация может быть передана по телефону, при встрече, с помощью видеозапиВнси, однако для этой цели не могут быть использованы почта, факс или посыльный.

После получения послания происходит его расшифровка - попытка получателя воспроизвести содержание оригинального сообщения. От того, насколько точно это будет сделано, зависит точность интерпретации получателем идей и намерений отправителя и, соответственно, эффекВнтивность коммуникации. Хорошо известно, что в разных национальных культурах одни и те же жесты имеют различное, зачастую пряВнмо противоположное значение, что не раз приводило к коммуниВнкационным кризисам. Например, скрещенные в форме буквы "О" большой и указательный пальцы являются знаком одобрения в США, оскорбления в Южной Африке и означают "я тебя убью" в Тунисе и некоторых других арабских странах.

Расшифровав послание, получатель вступает в процесс обратной связи с отправителем, т.е. направляет свой ответ на сообщение. Обратная связь является очень важным моментом коммуникационного процесса, поскольку позволяет отправителю определить, насколько адекватно было интерпретиВнровано его послание, и возобновить коммуникацию в случае недопонимания или ошибки при его расшифровке. Отсутствие обратной связи (послания) также является своего рода обратной связью, однако с достаточно размыВнтым содержанием, часто приводящим к недопониманию и потерям. К сожалению, коммуникация не является процессом, происходящим исключительно между отправителем и получателем послания. Существует множество факторов, снижающих чистоту передачи информации и искажающих само послание. Такие факторы называются коммуникациВнонными помехами или шумом (noise). К их числу можно отнести технические характеристики телефонных и радиосистем, знание иностранного языка, владение навыками письменной речи, дефекты речи и слуха. Помехи могут возникать на любом из этапов коммуникационноВнго процесса и значительно снижать его эффективность, а следовательно, и эффективность управления персоналом организации.

Общение является неотъемлемой чертой организационного бытия. Каждый член организации, будь то руководитель или сторож, учаВнствуют в коммуникационном процессе. Однако интенсивность этого учаВнстия и, самое главное, его цели неодинаковы у различных членов органиВнзации. Сотрудники общаются друг с другом, чтобы;

тАв выразить свои чувства и эмоции (социальная цель);

тАв получить или предоставить информацию (профессиональная цель);

тАв оказать влияния на поведение других членов организации.

Последняя цель полностью совпадает с целью управления персонаВнлом организации - добиться необходимого для компании поведения своих сотрудников, что позволит реализовать организациВнонные цели. Следовательно, коммуникация может и должна являться элементом системы управления персоналом.

1.3. Информационное обеспечение процесса

управления

Под информацией понимаются сведения, полученные в резульВнтате переработки данных, представляющих собой сигналы, из коВнторых извлекается информация. С точки зрения классической теории информации понятие ВлинформацияВ» определяется через меру уменьшения неопределенности знания о каком-либо событии. Это понятие научное и впервые было дано в 50-е годы нашего века в трудах К. Шеннона и Н. Винера по теории информации в связи с развитием нового научного направления тАФ кибернетики. ПервонаВнчально теория информации возникла как количественная матемаВнтическая теория.

Понятие ВлинформацияВ» в последние десятилетия стало одним из самых употребляемых категорий современной научной мысли и встречается практически во всех областях научного знания: науке о мышлении, природе, обществе, в правовых аспектах.

Идет непрерывный процесс переосмысления (углубления и расширения) этого понятия. Если сначала под информацией понимаВнлись сведения, передаваемые людьми устным, письменным или иным способом[6]

, то к концу XX в. информация стала рассматриВнваться как универсальная субстанция, пронизывающая все сферы человеческой деятельности, служащая проводником знаний и мнений, инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверВнждения стереотипов мышления и поведения. Именно такое опредеВнление дает ЮНЕСКО.

С развитием производства и ускорением темпов развития общеВнства информация приобрела свойства товара и стала объектом рыночных отношений, значимость которых потребовала их правоВнвой регламентации.

Многие ученые до сих пор используют термин ВлинформацияВ» узко в рамках технических областей научного знания, тем не менее, такое представление о сути данного понятия не выражает его комплексного понимания. В процессе обмена сообщениями и новостями основное внимание должно уделяться не только колиВнчественному анализу передаваемого сообщения, но и его содержаВннию. Информация, содержащаяся в понятийной форме, совсем не та, которая изучается в математических и статистических теориях информации.

Термин ВлинформацияВ» уже более 50 лет используется в журнаВнлистике, где он выступает одной из центральных и наиболее общих категорий. Кроме того, математические методы теории информации используются в физике, химии, географии, геологии и ряде других наук о неживой природе. Информационные идеи применяются в биологии, где предполагается, что само появление жизни было связано с преобразованием генетической информации; в психолоВнгии, физиологии нервной высшей деятельности, педагогике. Особое место понятие ВлинформацияВ» заняло в длинном ряду социальных наук тАФ теории управления, экономике, политике и т. д.

Социальная информация тАФ ориентирующее знание о состоянии социальной системы, процесс обеспечения информационных поВнтребностей общества на основе применения информационных техВннологий. Информация тАФ это ценнейший интеллектуальный ресурс в системе жизнеобеспечения общества, важнейшая часть его интелВнлектуальной собственности, доля которой постоянно возрастает. Можно сказать, что информация тАФ это инфраструктура интеллекВнтуальной собственности, ибо интеллектуальная собственность берет, начало с информации как фундаментальной базы.

Особенно велико значение информации (процессов ее сбора, хранения, переработки и использования) в управлении общественВнными делами, социальными процессами.

Достоверная информация необходима для всех этапов управлеВнния: постановки целей, оценки проблемной ситуации, принятия управленческих решений, для организации и регулирования управВнляющей системы. Субъект управления также должен быть инфорВнмирован о результатах выполнения принятых решений, на основе чего он корригирует прошлые решения и принимает новые, с учетом допущенных ранее просчетов и неоптимальных действий.

Поэтому сбор и переработка информации, ее эффективное использование тАФ необходимый компонент управления. Информация, используемая в управлении обществом, по самой своей природе, социальная. Отражая общественные отношения (в широком смысле), отношения и процессы любого типа и уровня, она является высшим, наиболее сложным и многообразным типом информации.

Использование социальной информации связано с высшим типом целесообразности тАФ осознанной целесообразностью, присуВнщей только человеку мыслящему, осознанно действующему. СодерВнжанием социальной информации является логическое мышление. Ее материальный носитель тАФ слышимое или видимое слово, знак, речь, которые представляют высший тип сигнала (Влсигнал сигнаВнловВ»).

Первоисточником социальной информации является общество, его разные сферы и стороны жизни.

Информация классифицируется[7]

по различным основаниям:

тАФ сферам общественной жизни (экономическая, социальная, политическая, духовно-культурная);

тАФ источникам поступления (внутренняя и внешняя);

тАФ материальным носителям (бумажная, электронная, электриВнческая);

тАФ формам носителей (средства массовой информации тАФ раВндио, телевидение, печатная тАФ книги, газеты, журналы);

тАФ периодам использования (условно-постоянная тАФ справочВнная, нормативная и переменная тАФ оперативные сведения);

тАФ видам основных функций управления (прогнозная, организационная, контрольно-учебная, регулятивная);

тАФ характеру представления (количественная и качественная).

Не всякое знание может рассматриваться как информация, для понимания ее сущности большое значение имеет ее смысловое содержание. К информации обычно предъявляются определенные требования:

1) полнота тАФ отражение в полной мере управляемых процессов;

2) достоверность тАФ формирование на основе объективных данВнных;

3) оперативность тАФ поступление в сроки, достаточные для приВннятия своевременного решения;

4) недопустимость неиспользуемых сведений (ВлшумаВ»), осложняВнющих принятие решений;

5) прозрачность тАФ невозможность различных толкований;

6) экономичность затрат при сборе информации, максимально возможная сохранность, наибольшее агрегирование (сжатие) при передаче на более высокий уровень управления.

Важно подчеркнуть, что информация, которой располагает человек, может быть обыденной, эмпирической, позволяющей челоВнвеку ориентироваться в своей повседневной жизни, и систематизиВнрованной, научной. Для осуществления управленческих функций необходима научная информация, причем ее характер зависит прежде всего от специфики объекта управления, от задач, которые перед ним поставлены, а также от компетенции управляющего субъекта. Если объектом управления выступает общество в целом, а решение предусматривает преобразование его существенных стоВнрон, необходима комплексная информация о состоянии всех сфер общественной жизни: экономической, социально-политической, духовной, семейно-бытовой. Если речь идет об управлении какой-то отдельной сферой жизни общества, то информация должна отраВнжать прежде всего состояние этой сферы. Скажем, для управления экономикой преимущественно необходима производственно-экоВнномическая информация, политической сферой тАФ политическая информация и т. д.

Управление любой сферой общественной жизни, любым объекВнтом есть и организация труда людей тАФ непременных компонентов любой общественной системы. Поэтому управление обязательно предполагает сбор и переработку социальной информации, касаюВнщейся состояния отношений больших групп людей тАФ классов, наций, производственных и иных коллективов, а также отдельных личностей. Например, управляя производственно-технической деВнятельностью какого-либо предприятия, важно располагать данными о состоянии присущего ему Влсоциального микроклиматаВ», то есть о людях, которые работают на данном предприятии, о сложившихся между ними отношениях.

Специфическая, причем зачастую весьма сложная и разносторонняя, информация необходима в административно-правовом упВнравлении, призванном регулировать организацию, полномочия и ответственность распорядительных и исполнительных органов и отВндельных должностных лиц, а также определять права и обязанности граждан и организаций в различных областях исполнительно-расВнпорядительской деятельности.

Информация, используемая в управлении общественными сисВнтемами, являет собой сложную совокупность, взаимодействие разВнличных информационных потоков. Сюда входит: исходная информация, необходимая для выработки и принятия управленчеВнских решений; сами решения, или управленческие команды, предопВнределяющие организацию управляющих и управляемых систем; регулирующая информация, представленная различного рода параВнметрами, нормативами, законами, инструкциями, технологическиВнми картами и т. д.; оперативная информация, поступающая в процессе функционирования системы и характеризующая ее состоВняние; внешняя информация, поступающая от других систем, коммуникационно (функционально или структурно) связанных с данной системой; контрольно-учетная информация, характеризующая течеВнние и результаты работы системы. Отобрать из многообразия инВнформации данные, имеющие для управления существенное значение, тАФ важная и трудная задача.

Всю информацию можно подразделить на потоки внутри данной системы, между ее компонентами (внутренняя информация), и поВнтоки информации, циркулирующей между данной системой и внешВнней средой, с которой она состоит в функциональных связях (внешняя информация).

Информация внутреннего порядка обеспечивает взаимодейстВнвие между звеньями системы, объединяет их в единое целое, обеспечивает их движение к стоящей перед системой общей цели. Информация внешнего порядка устанавливает коммуникации данВнной системы с другими системами, оказывающими на нее различВнного рода воздействие.

Особенно большое значение имеет циркуляция информации между объектом и субъектом управления. Информация этого рода включает два типа потоков: потоки, циркулирующие по каналам прямой связи тАФ от субъекта к объекту (прямая информация); потоВнки, циркулирующие по каналам обратной связи тАФ от объекта к субъекту (обратная информация). Надлежащая организация прямой информации обеспечивает своевременное и качественное поступВнление на объект различного рода (исходных, корригирующих, конВнтролирующих и т. д.) команд со стороны субъекта, а обратной информации тАФ поступление в субъект данных о состоянии объекта и достижении (или недостижении) поставленной перед ним цели.

Оптимальным течение информационных потоков является в том случае, когда при минимуме первичной объективной информации достигается максимум полезной для управления информации, в результате чего обеспечивается эффективное функционирование системы.

Решить задачу оптимума информации весьма трудно, поскольку социальные системы вследствие их многокомпонентности и разноВнобразия внутренних и внешних взаимодействий являют собой шиВнрокую сеть альтернатив, причем не столько равновероятностных, сколько разновероятностных. Естественно, что оптимальное колиВнчество информации об общественной системе представляется в натуральном выражении достаточно большим. К тому же часть информации, поступающей от объекта к субъекту, теряется, часть искажается в результате ряда помех не только технического порядка, но и психологического, поскольку выбор сообщений для передачи, а также прием сообщений человеком облекаются в субъективную форму и в определенной мере зависят от его личного опыта, компетентности, психических особенностей. Отсюда особую важность для достижения оптимума информации приобретают методиВнка и техника сбора первичных данных, их репрезентативность, надежность и высокая пропускная способность каналов прохождеВнния информации, методика и техника приема и обработки инфорВнмации.

Средствами интенсификации информации являются научно-техническая революция, использование в информационном деле новейших достижений науки и техники; научная организация, управление информационными процессами; подготовка и соверВншенствование специалистов, обслуживающих информационные службы системы управления.

Разработка системы мер, расширяющих возможности наиболее эффективного использования информации, тАФ важное условие усВнпеха в управлении. Среди этих мер первостепенное значение имеет тщательная подготовка субъекта управления к восприятию, оценке информации, выработка умения оценить ее социальную значиВнмость, выбрать из потока информации наиболее общезначимую, наиболее социальную, поскольку этого типа информация неоцениВнма в управлении. Сбор и обработка социальной информации неВнмыслимы без применения современных технических средств.

Важнейшим средством получения достоверной социальной информации является не только широкое использование технических (компьютерных) средств получения социальной информации, но и формирование нового типа культуры тАФ гуманитарно-технологичеВнской. Важнейшим механизмом его формирования является изменеВнние стиля мышления, который постепенно становится концепВнтуальным (гуманитарным), стратегическим и конструктивным, техВннологическим, находящим пути и средства решения все усложняВнющихся социальных задач. Наличие в нашем обществе двух культур, ВлгуманитарнойВ» и технократической, которые пока слабо взаимоВндействуют, порождает многие информационные проблемы в управВнлении.

Мировое сообщество в целом, включая и нашу страну, вступило в новый этап развития своей цивилизации тАФ становление инфорВнмационного общества. Этот процесс часто называют третьей социВнально-технической революцией, информатизацией общества. ИнфорВнматизация общества неизбежно затрагивает не только материальное производство и коммуникации, но и социальные отношения, кульВнтуру, интеллектуальную деятельность во всех ее многообразных проявлениях. Вполне очевидно, что информатизация общества накладывает свой отпечаток и непосредственно на деятельность людей, работающих в сфере организации и управления. Перед ними открываются несравненно более широкие возможности в получеВннии, хранении, обработке, передаче, оформлении самой разнообразной по своему содержанию и форме представления информации о различных сторонах жизни общества.

Например, в начале 60-х годов этого столетия перед парламенВнтом, правительством и народом Японии встал вопрос, по какому пути направить развитие страны. По пути материального благосоВнстояния или информационно-интеллектуального развития, инфорВнматизации общества, наращивания информационных ресурсов и технологий, то есть по материальному или по информационному пути?

Начиная с 1964 г. Япония выбрала второй путь, предпочла материальному богатству тАФ богатство информации и ее ресурсов. С этого времени ведет отсчет мировая история информатизации общества, информационных ресурсов и технологий. Соединенные Штаты Америки, располагая мощными приемами сбора информаВнции, с конца 60-х и начала 70-х годов приняли на вооружение японскую информационную систему развития.

СССР в конце 60-х также стал заниматься аналогичными проВнблемами информатизации. Однако общественное информационное сознание развитых стран не стало всеобщим информационным достоянием советского общества в силу целого ряда причин. В настоящее время все страны мира идут по пути информационного прогресса. Информация стала безальтернативным источником разВнвития и благосостояния многих народов; информационные ресурсы и технологии подняли науку и технический прогресс на беспрецеВндентный уровень по сравнению с тем, что обеспечили в прошлом физика, механика, химия и электродинамика, вместе взятые.

Именно поэтому Международная академия информатизации придает большое значение пропаганде идей информатизации, проВнсветительской и образовательной работе в области информации, информационной безопасности, информационных ресурсов и технолоВнгий.

Трудно найти сферу или область человеческой деятельности, где бы информация не играла важной роли, ибо она обеспечивает самоорганизацию не только человека, но и всего животного и растительного мира. Поэтому появилась новая отрасль научного знания тАФ информациология тАФ наука фундаментального исследоваВнния всех процессов и явлений микро- и макромиров вселенной, обобщения практического и теоретического материала физико-химических, астрофизических, ядерных, биологических, космических и других исследований с единой информационной точки зрения. Успешное применение компьютерной техники возможно лишь при условиях:

тАФ экономичности, то есть достижения большего эффекта по сравнению с применением обычных вычислительных средств;

тАФ точного определения пригодности первичной информации для обработки и анализа компьютерными средствами;

тАФ соответствия системы управления возможностям успешного применения компьютеров;

тАФ соответствия документации принципам вычислительной техники;

тАФ наличия соответствующих специалистов.

Благодаря тому, что компьютерная техника действует автоматиВнчески, по заранее составленным человеком программам, всю факВнтическую работу по переработке и анализу информации они выполняют без непосредственного участия человека; в результате скорость работы этих машин не ограничивается его физиологичеВнскими возможностями. Она определяется быстродействием физиВнческих элементов, из которых они состоят. Физические устройства, которыми обладают современные устройства, позволяют запомиВннать и хранить практически неограниченные объемы информации.

Таким образом, компьютерная техника как орудие переработки и анализа информации открывает принципиально новые возможности для оперативной обработки больших объемов информации, позволяющих достаточно глубоко и полно вскрывать тенденции и закономерности развития общества и тем самым успешно решать управленческие задачи.

Например, в 80-е и 90-е годы быстрое развитие микроэлектроники снизило стоимость и уменьшило размеры компьютеров в такой степени, что была получена возможность пользоваться ими на каждом рабочем месте.

Это привело к дальнейшему изменению технического оснащения аппарата управления. Движущей силой в процессе его преобВнразования в электронный является микрокомпьютер. Преобразуя информацию по сложной программе, он воплощает примитивную форму ВлинтеллектаВ», меняет содержание, а не форму или располоВнжение поступающей в него информации, как это делалось ВлинфорВнмационной техникойВ» предыдущего периода.

Изобретение микропроцессора в такой степени снизило стоВнимость электронного вычисления, что электронный ВлинтеллектВ» стал применяться в самых широких сферах и устанавливаться при измененных затратах именно в тех местах, где он был нужен, а не со значительными расходами в отдаленном центре.

Теперь развивающееся техническое оснащение деятельности аппарата управления может включать в себя:

тАФ оргтехнические блоки, оснащенные микрокомпьютерами, расположенными на рабочих местах практически каждого управляВнющего;

тАФ программы, обеспечивающие взаимодействие человека и машины, включают необходимые средства для обработки инфорВнмации и отражают накопленный опыт аппарата управления;

тАФ коммуникационные сети, связывающие оргтехнические блоВнки между собой и с центральными процессорами, а также с внешВнними источниками информации;

тАФ устройства совместного пользования, такие, как электронВнные файлы, печатающие и сканирующие устройства, доступные всем оргтехническим блокам через линии связи.

Изменения в содержании, организации и технике управления под влиянием информационных технологий и автоматизированных офисов происходят по следующим направлениям.

Во-первых, в корне меняются организация и техника информационного обеспечения руководителя. Особое значение приобретает массовое внедрение мини- и микрокомпьютеров, персональных компьютеров как составных частей информационных систем, свяВнзанных с сетью банков данных. При этом работа по сбору, обработке, распространению информации осуществляется интерфейсами ВлчеВнловек тАФ машинаВ», не требующими специальной подготовки.

Существенно меняется также техника хранения и обработки информации, не допускается неполная информация, дублирование, информация, рассчитанная на другие уровни управления.

Во-вторых, осуществляется определенная автоматизация функВнций руководителя. Выросло количество эффективно функционируВнющих автоматизированных систем, охватывающих производство, хозяйственную деятельность, организационн

Вместе с этим смотрят:

Cамоорганизация как процесс саморазвития

РЖнновацiйнi процеси на пiдприiмствi

РЖнтуiцiя в бiзнесi

РЖнформацiйний менеджмент як ефективна технологiя органiзацii управлiнськоi дiяльностi

Автоматизация работы отдела планирования компании ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"