Экскурсии в природу и их роль в экологическом воспитании младших школьников

В период школьного детства при благоприятных условиях жизни интенсивно развивается интеллектуальная и эмоционально-волевая сфера ребенка, закладываются основы правильного отношения к предметам и явлениям окружающей действительности. Важный фактор воздействия на детей тАУВа систематическая, целенаправленная воспитательно-образовательВнная работа, в которой особое место занимает процесс ознакомления с природой.

Выдающиеся деятели прошлого видели в природе могучий источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. Мысль об огромном восВнпитательном значении материалистических представлений была сформулиВнрована А.И. Герценом: ВлНам кажется почти невозможным без естествоВнведения воспитать.. мощное умственное развитие; никакая отрасль знаний не приучает так ума к твердому, положительному шагу, к смирению перед истиной, к добросовестному труду, и что еще важнее, к добросовестному принятию последствий такими, какими они выйдут, как изучение прироВнды..В»[1]

.

Приобщение человека к природе через ее познание всегда служило средВнством формирования его мировоззрения. Природоведческое образоваВнние стало особо важным на современном этапе исторического развития, когда хозяйственная деятельность человека чрезвычайно изменила природВнный облик земли. На первый план выдвинулась задача формирования научно обоснованного взгляда на природу, опирающегося на полноценное интеллектуальное и нравственное развитие подрастающего поколения.

Обучение в школе рассматривается большинством ученых как комплексная проблема формирования физических, этиВнческих, нравственно-волевых и интеллектуальных качеств личности доВншкольника. Первоочередное значение придается достижению надлежащего умственного уровня, составляющего основу психической готовности детей к систематическому обучению. Ознакомление с природой при специальВнной организации обучения приносит положительные результаты в развиВнтии восприятия, мышления и речи каждого ребенка.

Очень важное значение придавал природе как фактору воспитания детей с раннего возраста русский педагог К.Д. Ушинский, обращая внимание на положительВнное воздействие природы на психику детей, на всесторонВннее, развитие их в процессе общения с природой. ВлЛогика природы есть самая доступная для детей логика тАУ наВнглядная, неоспоримая. Всякий новый предмет дает возВнможность упражнять рассудок сравнениями, вводить новые понятия в область уже приобретенных, подводить изученВнные виды под один родВ»1

.

Наши психологи Л.С. Выготский, Б.Г. АнаньВнев, Г.С. Костюк, Е.Н. Кабанова-Меллер, А.А. ЛюблинВнская, Н.А. Менчинская, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др. в своих исследованиях показали, что между обучением, разВнвитием и воспитанием существует тесная связь Много сделано в решении проблемы соотношения обучения и разВнвития в дидактическом плане лабораторией, которой рукоВнводил Л.В. Занков. В исследованиях этой лаборатории утВнверждается, что обучение, направленное только на усвоеВнние знаний и выработку навыков, не может результативно воздействовать на развитие школьников.

Развивающее обучение есть средство активизации поВнзнавательных процессов, направленных на осознанное, боВнлее быстрое усвоение знаний учащимися.

Когда говорят о развивающих возможностях обучения природоведению, то обращают внимание на содержание предмета, логику его построения; соответствуют ли они выВнявлению причинно-следственных связей, в раскрытии котоВнрых развиваются многие черты личности школьников, их психическая деятельность, и, прежде всего, мышление.

Еще А.Я. Герд, разрабатывая предмет естествознания для младших классов школы, обращал внимание на устаВнновление связей и взаимосвязей природных явлений, на логику построения предмета.

Содержание курса естествознания, разработанное А.Я. Гердом, послужило основой для последующих поВнстроений предмета. Эта основа принята и в новых програмВнмах современной школы.

Ввиду комплексного содержания предмета природовеВндения, базирующегося на многих науках, на первый план выдвигается задача приведения его в единую систему, установления строгой последовательности в изучении. По существу, все виды работы при изучении природоведения включают в себя возможности развития детей: мышления, памяти, воображения, интереса.

Сущность экологического образования и воспитания составляют целенаправленный процесс формирования ответственного отноВншения школьников к окружающей природной среде во всех видах учебной, общественно-трудовой деятельности и общения с природой. В связи с этим оно не может осуществляться в рамках отдельного и даже особого предмета, а требует участия всех школьных дисципВнлин в их взаимосвязи. Особое внимание должно уделяться деятельности учащихся по изучению и охране окружающей среды, формированию их нравственно-эстетического отношения к прироВнде.

Целью данной курсовой работы является изучение различных сторон формирования экологического сознания детей, становления ответственного отноВншения учащихся к природной среде. Объектом нашего исследования стали проблемы развития экологического образования, воспитание экологической культурыВа современных школьников. В работе рассматриваются экскурсии в природу как один из ключевых аспектов экологического воспитания детей младшего школьного возраста.

1. Возможности воспитывающего и развивающего обучения природоведению

Младшим школьникам свойственны любознательность и эмоциоВннальная отзывчивость, что и обусловливает характер их отношений к природе. Как и у дошкольников, преобладающим является эстетиВнческий мотив, однако в большей части ответов младшие школьники оперируют нравственно-эстетическими мотивами отношения к природе: ВлРастения всех радуютВ»; ВлОни нам нравятсяВ», ВлУкрашают городВ»; ВлДелают нашу жизнь красивойВ»; ВлЛес тАУ наш другВ»; ВлБез птиц было бы скучно встречать веснуВ». В этом возрасте дети осмысливают и переоценивают свой прежний опыт отношения к природе: ВлЯ сделал плохо, когда был маленьВнкимВ»; ВлКогда был маленьким, не знал, что такое природа, теперь я понял, что природу надо беречьВ». Однако поведение объясняется на элементарном уровне, односложно и зачастую неточно. Для больВншинства ответов характерна непосредственность и откровенность признаний в нехороших поступках, но младшие школьники не дифВнференцируют свои действия и действия других по степени значиВнмости их влияний на природу. Допускаются неправильные суждеВнния при объяснении, почему надо беречь природу: ВлДеревья вырабаВнтывают кислород и уничтожают газВ»; ВлЕсли бы не было муравьев, лес был бы грязнымВ» и др.

Младшие школьники ценят похвалу, поддержку со стороны взрослых и товарищей и поэтому считают, что важно Влнаучить детей любить природуВ». Учащиеся начальной школы имеют представВнление о природоохранительной деятельности, но относят к ней самые различные мероприятия тАУ от контроля за своим и чужим поведениВнем в природе до выполнения государственных законов и создания заповедников.

Ответы учащихся свидетельствуют о недостаточном понимании и ограниченности их личного участия в труде, связанном с заботой о живых объектах природы. Однако в ряде случаев десятилетние школьники высказывают умозаключения широкого плана, такие, например, как: ВлЧеловек тАУ часть природыВ»; ВлНадо стремиться преВнвратить планету в цветущий садВ»; ВлНадо беречь природу для наших потомковВ»; ВлНе надо воевать, если мы хотим, чтобы природа не гиблаВ». В целом же младшим школьникам свойственны эмоциональный и утилитарный типы отношения к природе. Очевидно, в пределах возрастных возможностей есть еще не использованные резервы для повышения уровня сформированности экологической ответственВнности.

В системе экологического воспитания важное место занимает природоведение. В процессе его изучения дети приобретают элементарные знания о единстве и разноВнобразии окружающей природы, ее охране, знакомятся с картинами природы нашей Родины, получают общее представление об организме человека, на основе чего формиВнруются гигиенические навыки, столь нужные в жизни кажВндого человека. Этим значение предмета не ограничиваВнется. Основная идея школьного предмета природоведения состоит в раскрытии и установлении связей между компоВннентами неживой и живой природы, в объяснении влияВнния всех компонентов природы на трудовую деятельность людей, которая связана в значительной степени с испольВнзованием природы и в соответствии с этим тАУ воспитанием бережного отношения к ней. В процессе реализации этой идеи создаются большие возможности комплексного подхода к обучению подрастаВнющего поколения. Известно, что учитель, обучая, воспитыВнвает и развивает детей.

Все формы работы с отстающими детьми при изучении природы, должны включать приемы по формированию таких каВнчеств, как доброжелательность, справедливость, дружба, личная ответственность за общее дело. Большие возможности в этом плане заложены в экскурсиях, на которых дети проявляют себя с разных сторон. Здесь можно подметить эгоистические нотки в поВнведении отдельных учеников, недоброжелательность по отВнношению друг к другу, невыполнение норм поведения. ЗаВндача учителя тАУ вовремя заметить эти отрицательные черВнточки, а главное тАУ предупредить нежелательные проявления. С этой целью учитель предусматривает такие приеВнмы, которые воспитывают уважение учащихся друг к другу, доброту, справедливость, личную ответственность за выВнполняемую работу.

Проблема соотношения обучения и развития находится в стадии решения. Успешно решается она психологами, но еще не получила приемлемой конкретизации в отдельных учебных предметах, в том числе в природоведении. Развивающее обучение есть средство активизации поВнзнавательных процессов, направленных на осознанное, боВнлее быстрое усвоение знаний учащимися.

Когда говорят о развивающих возможностях обучения природоведению, то обращают внимание на содержание предмета, логику его построения; соответствуют ли они выВнявлению причинно-следственных связей, в раскрытии котоВнрых развиваются многие черты личности школьников, их психическая деятельность, и, прежде всего мышление.

После установления зависимостей в неживой природе начинается работа по выявлению связей живой природы с неживой. В начальных классах выявляется зависимость изменения растительности от степени освещения данной терВнритории солнцем и температуры воздуха. Наблюдения за жизнью растений в течение года позволяют детям сделать вывод, что с уменьшением солнечного освещения и пониВнжением температуры воздуха листья на деревьях и кустарВнниках начинают изменять свою окраску, их черешки подсыВнхают и отламываются при дуновении ветра. Так начинаетВнся листопад тАУ одно из примечательных осенних явлений в природе.

Итак, программа по природоведению преВндусматривает выявление простейших связей и взаимосвяВнзей, доступных пониманию учащихся. В процессе установВнления связей создаются благоприятные условия для разВнвития логического мышления детей.

В дальнейшем изучение природы своего края распадаВнется на формирование отдельных групп понятий, в которых связи осуществляются непосредственно: поверхность тАУ поВнлезные ископаемые, погода тАУ водоемы, погода тАУ почвы и растительность, растительность тАУ животный мир. При изучении природных поясов нашей Родины учиВнтель руководствуется связями и зависимостями между поВнложением пояса по отношению к экватору, высотой солнца, продолжительностью зимы и лета и вытекающим отсюда своеобразием растительного и животного мира. Таким образом, установление связей между отдельными природными компонентамитАУважнейшее условие для форВнмирования осознанных научных знаний при изучении данВнной темы.

Рассмотренные примеры связи и взаимосвязи, заВнложенные в предмете природоведения, представляют собой важнейшее средство развития мышления учащихся. Весь процесс мышления при выявлении связей выражен в обобВнщениях, степень которых постепенно усложняется по мере привлечения новых понятий. Первоначальная ступень обобВнщений проявляется в чувственном познании: от ощущений к восприятиям, от восприятии к представлениям. ЧувственВнный этап познания имеет важное значение в обучении младших школьников, являясь фундаментом формироваВнния понятий, суждений, умозаключений.

В решении проблемы воспитания и развития учащихся особое значение принадлежит уроку. На уроке, как известВнно, реализуются все поставленные перед школой задачи: познавательные, воспитательные, развивающие.

Прежде всего руководители школ и работники отделов наВнродного образования следят за соответствием темы урока программе, наличием плана и четко поставленных задач развивающего и воспитывающего характера обучения, за доведением задач урока до учащихся. Мобилизовать вниВнмание учащихся на изучение материала, поставить задачи урока, наметить основные пути решения этих задач тАУ важнейшее требование современного урока. На уроках прироВндоведения задачи урока формулируются учителем устно и письменно. Часто письменная форма выражена в виде плана, записанного на доске. План определяет содержание и последовательность работы. Это очень важный этап любоВнго урока. Известно, что человек мыслит только в том слуВнчае, если перед ним поставлена определенная задача. ПоВнставленные задачи определяют тип урока и в соответствии с ним тАУ выбор методов и приемов, которые будут испольВнзованы в целях активизации познавательной деятельности детей для решения основных задач урока. Важнейшее знаВнчение в развивающем и воспитывающем обучении придаетВнся научности изучения учебного материала. Руководитель школы, методист определяет, на какой основе формируютВнся природоведческие представления, понятия, используютВнся ли наблюдения, опыты, практические работы, наглядные пособия, соблюдается ли последовательность рассмотрения того или иного явления или предмета, обращается ли вниВнмание на плавность переходов от одного этапа к другому, на логичность изложения материала.

Ценность урока заключается и в том, что на нем решаВнются воспитательные задачи. Одним из важнейших требований к уроку является строго продуманная система в повторении и закреплении учебного материала. Можно говорить об осознанном усвоении материала в том случае, если ученик может не только воспроизвести, но и применить знания в новых сиВнтуациях. Поэтому повторение и закрепление материала должно быть организовано всегда на новой основе. И если ученик сможет решить задачу в новых ситуациях, испольВнзовав уже изученный материал, тогда безошибочно можно утверждать, что знания им усвоены.

Итак, выше были изложены основные требования к развиваюВнщему и воспитывающему обучению на уроках природовеВндения. Выполнимы ли они? Да, но для этого учителю нужВнно серьезно готовиться к уроку, а самое главное тАУ органиВнзовать самоанализ работы. Часто мы пользуемся трафаретными или иными приемами и методами на уроке, применяем их по традиции, как нас учат методики, иногда не задумываясь над ними. Оказывается, такой самоанализ тАУ дело очень сложное и не каждый учитель может отВнветить на вопрос, почему им применен тот или иной прием, почему ученикам задан такой-то вопрос, почему они должВнны выполнить то или иное задание.

2. Задачи и содержание курса природоведения в начальных классах

Система природоведческих знаний, которой овладевают школьники в процессе обучения природоведению, включает систему познавательных задач. Наряду с содержанием знаний о природе, она является методическим (педагогическим) услоВнвием формирования познавательных интересов. Именно путем введения постепенно усложняющихся заданий (познавательВнных задач) реализуется обучение систематическим знаниям о предметах и явлениях природы. Кроме того, познавательные задачи повышают эффективность и осознанность усвоения учебного материала, развивают мыслительную деятельность школьников.ВаВаВаВаВаВаВаВа ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа

Познавательные задачи по природоведению включают задания, вопросы и проблемы, которые дети решают в процессе овладения природоведческими знаниями. Каждая познавательная задача содержит определенную цель, имеет определенное содержание и требование, оформленное часто в виде вопроса. По содержанию учебного материала поВнзнавательные задачи классифицируются на несколько групп: задачи о неживой природе (солнце, погода, водоемы, почвы), о растениях, о животных, о труде людей в разные времена года.

В учебном процессе следует выделить основные познаваВнтельные задачи, решаемые в течение всего учебного года, разВндела программы или урока, и частные, решаемые на отдельВнных этапах урока:

1) принцип единого целого, т. е. содержание всех задач должно быть объединено одной идеей (природоведческой заВнкономерностью). Такой идеей является зависимость сезонных явлений в неживой и живой природе от положения солнца на небосводе в разные времена года[2]

;

2) принципам усложнения познавательных задач: усложВннение учебного материала; повышение степени его обобщеВнния; увеличение объема знаний, которыми должен овладеть ученик.

Усложнение природоведческого содержания познавательВнных задач заключается в последовательном включении новых ВлпорцийВ» знаний о природе. Так, сначала изучается объект или явление с внешней стороны (признаки погоды сегодня форма, величина, окраска и другие внешние признаки растений и животных).

Более сложны задачи об образе жизни растений и животных, их развитии и размножении. Чтобы ученик мог решить задачу типа ВлКак развивается бабочка-капустница?В», он долВнжен узнать это животное по внешним признакам, отличать его от других, похожих насекомых. Еще более сложны задачи, связанные с признаками природы в различные сезоны.

Сложны также задачи, отражающие условия жизни жиВнвых организмов, которые влияют на строение, развитие, разВнмножение, происхождение растений и животных. Примеры таВнких заданий: ВлПочему дятел может жить только в лесу?В», ВлДокажи, что белка тАУ житель лесаВ» и т.п.

Другое направление в усложнении познавательных задач связано с повышением степени обобщения знаний учащихся о природе. Просты с этой точки зрения познавательные задаВнчи, содержанием которых служат конкретные единичные явВнления и предметы, например: ВлКак зимует белка?В», ВлОпредеВнлить температуру воздуха в классеВ».

Природоведческие представления характеризуют довольно высокую степень обобщения знаний учеников. Задания типа ВлНа какие группы можно разделить животных: лисица, сороВнка, пчела, медведь, воробей, муравей?В», используемые на перВнвых уроках природоведения требуют обобВнщенных знаний о животных.

Степень обобщения познавательных задач повышается, если для их выполнения ученику необходимо знать существенВнные признаки группы явлений (ученик должен оперировать понятиями): ВлДоказать, что утка тАУ птицаВ», ВлК какой группе животных относится еж?В».

Задания, требующие умений устанавВнливать закономерности явлений, представляют самый высокий уровень обобщения. Задачи типа ВлРасскажите о жизни животВнных в разные времена годаВ» наиболее трудны для учеников. Они требуют владения такими понятиями, как ВлживотныеВ», ВлзвериВ», ВлптицыВ», ВлнасекомыеВ», требуют знаний обобщенных признаков жизни животных осенью, зимой, весной, летом, споВнсобов питания и развития животных.

Следующее направление в усложнении познавательных заВндач характеризуется количественно: задачи, содержащиеВа больший объем знаний, необходимых для решения, тАУ самые сложные. Например, задача ВлЧто это?В» (показывается изобраВнжение растения) требует прямого ответа ученика. Но чтобы ответить на вопрос ВлКакие звери живут в наших лесах?В», неВнобходимо промежуточное знание: что такое звери? Для отвеВнта на вопрос о жизни растений или животных в разные сезоВнны ученики также должны иметь промежуточные знания о растениях или животных, их классификации в природе, о деВнревьях, кустарниках, травянистых растениях, зверях, птицах, насекомых, местах их распространения в наших лесах и охране.

Таким образом, программой преВндусмотрено сообщение детям системы знаВнний, отражающих важнейшие зависимости и закономерности в той или иной области действительности. К ним относятся представления о физиВнческих изменениях агрегатного состояния веществ (например, воды), переВнмещении тел в пространстве, о приспосабливании растений и животных к условиям внешней среды, о некоторых формах экологических взаимоВнсвязей в природе и т. п. В результате у детей совершенствуется наглядно-образное мышление (расширяется круг представлений, появляется способВнность манипулировать ими, видоизменять их и пр.), развивается словесно логическое мышление (дети учатся устанавливать взаимосвязь явлений, видеть их причину и следствие, строить логические суждения, делать выводы и пр.). В нравственном плане понимание зависимости объектов и явлений в природе служит основой правильного отношения детей к расВнтениям и животным.

Школьники проявляют большой интерес к физическим явлениям неВнживой природы. Поддерживая этот интерес детей, необходимо давать им определенные знания в данной области. Остановимся подробнее на содерВнжании таких знаний.

Формирование представлений о различных состояниях веществ (тверВндом, жидком, газообразном), об их переходе из одного состояния в другое, например, при тепловом воздействии, о способах распространения тепла (теплопроводности и конвекции) позволяет показать характер и причины изменений некоторых предметов и явлений окружающей действительности.

Знакомство со свойствами воздуха (он есть повсюду, имеет вес, может сжиматься), магнита (притягивает к себе некоторые металлические предмеВнты), которые обнаруживаются в лабораторных условиях, дает возможность продемонстрировать школьникам, как широко распространены скрытые от глаз физические явления. Воздух невидим, но легко обнаруживает себя, если им надувать воздушный шарик; магнитное поле также невидимо, но его интересное свойство отчетливо проявляется, как только вблизи появляются мелкие металлические предметы. Выявление скрытых свойств предметов в процессе обучения, которое происходит под руководством педагога, положительно влияет на формирование у школьников материалистических представлений о природе, служит основой понимания более сложных физических явлений, изучаемых в школе.

Сообщение школьникам знаний о живой природе идет по трем взаимоВнобусловленным направлениям: взаимосвязь растений и животных со средой обитания, особенности их развития, многообразие видов живых существ. При этом главное тАУ научить ребенка понимать связь между живым оргаВннизмом и средой обитания.

Рост и развитие есть не что иное, как упорядоченная во времени, строго последовательная цепочка взаимосвязей развивающегося организма с внешВнней средой. Связь третьего понятия тАУ Влмногообразие организмовВ» тАУ с первыми двумя легко прослеживается, если рассматривать его как результат исторического развития. Это легко продемонстрировать на разных живых существах, приспособившихся к однотипным условиям жизни. Наблюдая и ухаживая за растениями и животными уголка природы, дети постоянно убеждаются в том, что все живое требует питания (животных надо корВнмить, растения тАУ поливать и удобрять), надлежащих условий жизни (рыВнбам нужна вода определенной температуры, освещение, растения и пр.; птицам необходимо воздушное пространство, песок, вода и пр.). В резульВнтате складывается реальное представление о живом организме.

Рассмотренные примеры связи и взаимосвязи, заВнложенные в предмете природоведения, представляют собой важнейшее средство развития мышления учащихся. Весь процесс мышления при выявлении связей выражен в обобВнщениях, степень которых постепенно усложняется по мере привлечения новых понятий. Первоначальная ступень обобВнщений проявляется в чувственном познании: от ощущений к восприятиям, от восприятий к представлениям. ЧувственВнный этап познания имеет важное значение в обучении младших школьников, являясь фундаментом формироваВнния понятий, суждений, умозаключений.

3. Экскурсия как форма ознакомления школьников с окружающим миром

Научить детей видеть красоту родной природы, всматриваться в нее, приобрести навыки общения с ней поможет метод целевых экскурсий в природу. Наблюдая различные природные явления в естественных условиях, дети приобретают знания, у них развивается восприятие разнообразных красок и звуков родной природы. Они отмечают сезонные изменения. Ранней весной учитель обращает внимание детей на пробуждение всего живого от зимнего сна тАУ набухание почек, появление первых, быстро зеленеющих травинок, подснежников. Дети наблюдают за появившимися серебристыми сережками ольхи, ивы. Любуясь природой, дети вместе с воспитатеВнлем вспоминают ее поэтические образы, запечатленные в стихотвоВнрениях С.Маршака, Ю.Коринца и др.

В начале экскурсии учитель обращает внимание детей на красоту окружаюВнщей природы, учит всматриваться в богатство и разнообразие форм, оттенков цвета, прислушиваться к звукам природы, наслаждаться запахом скошенной травы, опавших листьев, полевых и лесных цветов.. Во время экскурсий дети знакомятся с разнообразными растениями и животными в естественных условиях, учатся подмечать изменения, которые происходят в их жизни со сменой времен года. На этой основе раскрываются некоторые природные взаимосвязи и показывается, в какой помощи со стороны человека нуждаются те или иные растения и животные. По возможности организуется практическое участие детей в охране природы (например, подкормка птиц). При проведении экскурсий возникает возможВнность в реальных условиях, на конкретных примерах познакомить детей с эколоВнгическими правилами поведения.

В сельской местности детей знакомят с аграрным трудом, организуя для них встречи с хлеборобами, овощеводами, животноводами (чаще всего это родители учащихся). На таких занятиях учитель опирается на наблюдения учащихся, на их практический опыт. Дети рассказывают, какие животные у них в хозяйстве, как они помогают родителям ухаживать за ними и т. д.

В городских условиях проводятся заочные экскурсиитАУбеседы с использованием диапозитивов, таблиц и других средств наглядности.

Принимая участие в уходе за комнатными растениями и домашними животными, работая на пришкольном участке, в саду, на огороде, дети на практике познают, что все живое нуждается в воде, тепле, свете, они понимают, какое значение для человека имеют растения и животные, как человек заботится о них.

Конкретные представления о предметах и явлениях окружающей природы, о труде людей в природе уточняются и закрепляются в ходе дидактических и сюжетно-ролевых игр, требующих узнавания, классификации, соотнесения. (Например, учитель раздает опавшие листья с различных деревьев (клен, дуб, береза, по его сигналу дети должны подбежать к соответствующему дереву).

Эффективным приемом формирования нравственно-эстетического отношения к природе является постаВнновка проблемных ситуаций и во время экскурсий, и в ходе занятий в классе, на пришкольном участке, во время игры.

Познавательные ситуации чаще предлагаются учителем. Например, он показываВнет картину: на заснеженной лесной поляне тАУ следы белки, зайца, видны мышиные норки в снегу, плоды клена и липы, объеденные шишки, погрызы на коре осины. Ставятся вопросы: какие животные здесь побывали? Что о них можно сказать по этой картине?Ва К ответу дети подготовлены, так как на предыдущих занятиях они получили необходимые знания.

Важны в воспитательном отношении такие проблемные ситуации, которые требуют от учащихся решения той или иной нравственной задачи. Например: ВлПодруги, возвращаясь из леса, увидели ежа. Лена обрадовалась и положила его в корзинку, чтобы отнести домой. Катя остановила подругу и что-то сказала ей. Лена вынула ежа из корзинки и отпустила егоВ». Ставятся вопросы: как вы думаете, что сказала Катя подруге? Права ли она?

Наиболее полно запросам экологического образования и воспиВнтания учащихся младшего школьного возраста отвечают дидактиВнческие (познавательные) игры. Главное свойство дидактических игр состоит в том, что в них познавательные задачи выступают перед школьником в скрытом виде. Играя, ребенок не думает учиться тАУ учение здесь протекает непреднамеренно. Увлекают детей игры с карВнточками, загадками о растениях и животных, игры-викторины: ВлЧто в лесу растет?В», ВлКто в лесу живет?В», ВлЛесные ориентиры, цвеВнточные часы, лесные загадкиВ» и т. п. Использование дидактических игр на уроках, экскурсиях, прогулках, во время турпоходов, при подВнготовке домашних заданий, на занятиях в группе продленного дня позволяет значительно расширить знания учащихся о взаимосвязях человека с природой, об объектах природного окружения, которые необходимо знать, чтобы умело использовать и оберегать.

Решению задач экологического образования в наибольшей степени способствуют творческие сюжетно-ролевые игры. Это игры Влв кого-нибудьВ» или Влво что-нибудьВ» В педагогической литературе эти игры называются по-разному тАУ сюжетными, подражательныВнми и т. д. Установлено, что воспитательный эффект творческой игры постигается при соблюдении методики, при которой организация, распределение ролей и подготовка к игре сохраняют ее неповториВнмую прелесть, детскую непосредственность а также обеспечивают знания об объектах игры, приближение ее условий к реальным ситуациям.

При разработке содержания игр экологического характера необВнходимо, чтобы центром их были взаимоотношения людей, их гуВнманное, заботливое отношение к природной среде. В содержание ролевых игр включаются знания о моральных нормах и правилах поведения человека в природе, т. е. о проблемах, которые в процессе урока не могут рассматриваться достаточно глуВнбоко и всесторонне. Система ролевых игр строится с учетом специВнфических целей на каждом этапе обучения. Так, для детей младшеВнго возраста основная цель игры состоит в овладении конкретными знаниями и правилами поведения в природной среде, чему способВнствует исполнение школьниками ролей растений, животных и других обитателей местных природных сообществ, людей, которые испольВнзуют и охраняют природу.

Педагогически правильно организованная игровая деятельность школьников позволяет достигать полного их самовыражения, активВнности и свободы действий, разумно согласующихся с требованиями взаимного уважения, познания окружающей среды, ощущения краВнсоты природы и ее гармонии, развития чувства любви и заботливого отношения к ее объектам.

Рассмотренные выше приемы и методы обучения делают экскурсионные занятия по ознакомлению с окружающим миром не только полезными, но и интересными, привлекательными для детей.

Часто на экскурсиях у ребят возникает желание собирать занимательный материал. И тогда учителя предлагают учащимся заВнвести тетради и переписывать или наклеивать в них из журналов, газет, календарей небольшие тексты, загадки, ребусы, кроссворды и др. Тетрадям дают названия ВлИнтеВнресные или забавные страничкиВ», ВлТетрадь занимательВнного материалаВ». Собранный материал можно использоВнвать при проведении внеклассных мероприятий, уроков естествознания.

Изменение, движение, развитие тАУ это универсальные свойства объектов окружающей среды. Если ребенок будет иметь представления об этих свойствах, он быстрее научится обобщать то, что видит. Наблюдая за явВнлениями живой природы, дети знакомятся с ростом и развитием живых суВнществ, видят, как они приспособлены к сезонным условиям. Изменения в природе носят строго последовательный характер, определяемый временВнными промежутками. Особую роль в познании закономерных изменений в природе играет сопоставление, которое позволяет выявлять устойчивые и меняющиеся признаки объектов.

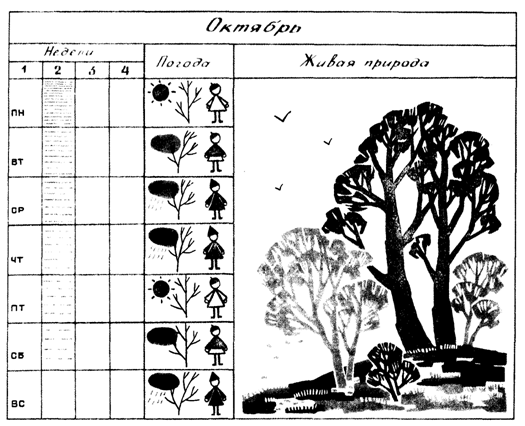

Чтобы закрепить, уточнить и систематизировать чувственные предстаВнвления, следует результаты наблюдений фиксировать в календарях и альВнбомах природы. Особенно ценными они становятся тогда, когда отражают закономерно меняющиеся явления природы (рис.1,2).

Рис. 1. Страницы весеннего календаря, соединенные в

вертикальную ширму.

Рис. 2. Образец заполнения страницы

ВлКалендаря наблюдений за сезонными явлениями природыВ».

Ежедневно дети наблюдают и отмечают значками погоду, в виде картинки состояние живой природы (растительного и животВнного мира). Так же ведется работа с ВлКалендарем наблюдений за ростом растенийВ». Еженедельно дети под руководством учителя делают в нем зарисовку растущего растения, изображают условия (погода и трудовые операции), при которых растение развивается. К моменту окончания его развития (созревание плодов и семян) накапливается серия страниц каленВндаря, наглядно отражающих последовательный рост и изменения, харакВнтерные для растения. Страницы, собранные в ширму, превращаются в граВнфическую модель развития конкретного живого организма.

Успешному формированию представлений о взаимосвязи растений и жиВнвотных со средой их обитания, о физических явлениях и свойствах неживой природы также способствуют такие методы обучения, как элементарВнные опыты, проводимые учителем или самими детьми, и демонВнстрация моделей. Простые опыты с растениями, помещенными в однотипные, но различающиеся по одному из признаков условия, помогают сравнивать наблюдения и убеждаться в значимости отдельных факторов, способствующих росту и развитию живых организмов. А демонстрация моделей (например, обобщенная модель маскировки или конкретная модель бабочки-павлиний глаз) дает последовательное представление о приспоВнсобленности животных к среде обитания.

Итак, наэкскурсии учащиеся наблюдают окружающую природу, знакомятся с трудом людей в разные времена года. Чаще всеВнго основная цель экскурсии тАУ формирование представлений о предметах и явлениях природы в реальной обстановке. Если экскурсия проводится в начале темы, то впечатления, полученВнные в ходе ее, используются на последующих уроках как основа для формирования еще более конкретных образов о строении отдельных частей растений и для усвоения их внутренних свойств. Экскурсии также могут проводиться в процессе изуВнчаемой темы для уточнения знаний школьников о предметах природы, процессах и явлениях и их взаимосвязи. В конце темы часто проводятся обобщающие экскурсии, в ходе которых изуВнчаемые на уроках природоведческие понятия закрепляются и конкретизируются.

4. Принципы формирования экологического мышления: воспитательный аспект

Реформа общеобразовательной школы ориентирует школьВнную практику и педагогическую науку на поиск путей интеграции теоретических знаний, усиления связи обучения с жизнью. Целью и планируемым результатом экологического образования является сформированность экологического сознания, умения понимать и ценить красоту и богатство родной природы, способность осуществлять экологически грамотные действия и повеВндение, занимать активную жизненную позицию, выражать нетерпиВнмость к проявлениям безответственного отношения к окружающей среде.

Воспитательные задачи предполагают формирование:

ü потребности общения с живой природой, интереса к познанию ее законов;

ü установок и мотивов деятельности, направленной на осознание универсальной ценности природы; классового характера природоВнпользования;

ü убеждений в необходимости сбережения природы, сохранения своего и общественного здоровья;

ü потребности участия в труде по изучению и охране природы, пропаганде экологических идей.

Реализация данных воспитательных задач тесно связана с обуВнчением школьника, решением ряда общеобразовательных задач, коВнторые включают в себя формирование:

ü системы знаний о единстве человека, общества и природы и споВнсобах оптимизации природопользова

Вместе с этим смотрят:

WEB-дизайн: Flash технологии

РЖiрархiчна структура управлiння фiзичною культурою i спортом в Хмельницькiй областi у м. КамтАЩянець-Подiльському

РЖгрова дiяльнiсть в групi продовженого дня

РЖнновацiйнi методи навчання на уроках зарубiжноi лiтератури

РЖнтенсифiкацiя навчального процесу у вищiй школi